Интерес к науке у меня очень давний, хотя в детстве я не подозревал о существовании научно-исследовательских институтов, о научных работниках. В семье никто не занимался научной работой, из знакомых тоже. Интерес к науке проснулся в школьные годы, учился я в школе во время войны. Этот интерес был скорее философского порядка – узнать, как протекает процесс мышления, каким образом устроено все вокруг. Пожалуй, все началось с интереса к астрономии, отчасти с популярных книг Фламмариона.

В восьмом классе возник уже более определенный интерес – к психологическим

проблемам. Я читал Сеченова, Бехтерева, Павлова. Даже организовал домашний кружок, в котором обсуждали их работы, вопросы, связанные с психологией. В 1945 году закончил школу. Когда стал вопрос, куда поступать, я был на перепутье. Тогда только что было открыто отделение психологии при факультете философии МГУ. К биологии как таковой особого интереса у меня не было, но был интерес к физиологии высшей нервной деятельности, к работе мозга.

И вот однажды в Политехническом музее, куда я ходил в то время на публичные лекции, П.К. Анохин читал лекцию о высшей нервной деятельности. Я не решался спросить у него совета,

хотя чувствовал, что это именно тот человек, который поможет мне выбрать свой путь. В конце концов, все же решился, обратился к нему, сказал, что меня интересует, что такое мозг, мысль, и Анохин дал мне очень определенный совет. Он сказал: «Конечно, если Вы поступите на психологическое отделение, то Вам будет очень интересно учиться, читать литературу, но сделать Вы ничего не сможете. Если же Вы станете заниматься физиологией, то сделаете немного, но это будет сделано». Мне этот его совет пришелся по душе, видимо, он отвечал и моим устремлениям, и я стал поступать на биофак МГУ. Поступал я трудно, едва не провалился, хотя учился я хорошо и готовился к поступлению очень серьезно. Для меня поступление в Университет очень много значило, поэтому я очень переживал и, наверное, перезанимался.

|  |

| С отцом – Израилем Ефимовичем и старшим братом Самуилом (1938) | Мать – Евгения Самойловна (урожд. Горфинкель) |

Конкурс был 6 человек на место, у меня был полупроходной балл, но меня зачислили, возможно потому, что ребят на биофак в то время поступало мало, в основном были девочки. Все ребята поступали тогда в МАИ, МЭИ и Бауманский институт (1), в крайнем случае, на физфак или мехмат МГУ. Три балла из 25 я потерял на экзамене по русскому языку и на сочинении, хотя ошибок не делал, и, вообще, литературу знал вполне хорошо.

Поступив на биофак, я сразу же стал заниматься в кружке на кафедре физиологии высшей нервной деятельности. Им руководил профессор Х.С. Коштоянц и доцент М.В. Кирзон. Возможно потому, что я интересовался работой, задавал вопросы, Х.С. Коштоянц даже просил своих сотрудниц поговорить со мной и передать, что он хотел бы со мной побеседовать. Но я был очень застенчив и так и не пришел к нему для разговора, а вскоре он умер.

На I и II курсах мы организовали свой кружок совместно с моим приятелем, ныне покойным, профессором, зав. лабораторией ИБР (2) А.И. Зотиным. Назывался он «кружок биофизики», но, по сути, имел в виду механизмы биологических процессов, то, что сейчас называется молекулярной биологией. Руководить им мы пригласили профессора С.С. Васильева. Он читал тогда физическую химию на биофаке. Васильев с большой охотой и увлечением занимался этим кружком и работал с нами. Можно сказать, что этот человек сыграл большую роль в моем, и не только моем, становлении. Зотин до конца жизни занимался энергетикой развития, и это шло еще от кружковской проблематики.

Со II курса мы – 4–5 человек – стали работать у А.Г. Гурвича. Это был выдающийся биолог, создатель теории биологического поля. Одно время он был директором Института экспериментальной биологии в ВИЭМ'е (3). Мы приезжали к нему в лабораторию после учебы, а иногда и вместо нее, и до 10–11 часов вечера там работали. Это было первое приобщение к настоящей научной работе. Очень непростое и нелегкое.

С самого начала, со студенческих времен мне приходилось встречаться и работать с замечательными людьми и в замечательных местах. Я думаю, что главное влияние на мое научное формирование оказал университет, послевоенный университет до сессии ВАСХНИЛ, даже oт стен которого исходил особый дух и обаяние.

Романтика, чистота, демократизм, прекрасные люди, настоящие ученые, доступные для студентов – они-то и вся эта обстановка в целом и создали для меня образ науки, тот тип отношений и норму научной деятельности, которые и остались со мной на всю жизнь.

Среди профессоров, которые оказали наибольшее влияние на мою подготовку и выбор направления в науке, я хотел бы назвать С.С. Васильева, руководителя нашего кружка, о котором я уже говорил. Он работал с нами, не жалея ни времени, ни сил. Читал для нас – небольшой группы студентов – собственные курсы, которые он специально создавал: курсы математики, физической химии, химической кинетики, термодинамики, и это было замечательно. Все это «вошло» в меня и оставалось со мной в течение всей последующей работы, так же, как и благодарность С.С. Васильеву, бывшему в то время профессором химфака.

Александр Гаврилович Гурвич и его дочь – Анна Александровна Гурвич, с который мы в основном и работали в Институте экспериментальной медицины (бывшем ВИЭМ'е) на II и III курсе, хотя и не имели прямого отношения к Университету, но оказали на меня очень большое влияние. Это влияние было и чисто научным, и научно-человеческим: по типу отношений, научному духу, демократизму. Я думаю, что все это входило в нас и оставалось на всю жизнь как некая научная норма, необходимый тип и характер научных отношений.

В лаборатории Гурвича я работал над интересовавшей меня проблемой природы нервного возбуждения. Именно эта проблема и привела меня в его лабораторию, мне казалось, что там я смогу постигнуть суть элементарного нервного процесса. В соответствии с учением Гурвича я думал, что с помощью митогенетического излучения, сопровождавшего процесс нервного возбуждения, распространяющегося по нерву, можно особенно глубоко заглянуть в природу этого процесса.

Однако я не могу сказать, что работа в лаборатории Гурвича сложилась для меня очень удачно, хотя с его стороны было прекрасное отношение ко мне и к моим товарищам.

Дело в том, что методика, которой пользовалась тогда в основном эта лаборатория, методика регистрации митогенетического излучения, т.е. слабого ультрафиолетового излучения клетки, была основана на стимуляции делений у дрожжей; поэтому в каждом опыте нужно было подсчитывать количество почкующихся клеток и определять прирост почкования облученных клеток по сравнению с клетками нормальными. Это был весьма трудоемкий процесс и, в общем, довольно субъективный. У одних счет получался, у других – нет. Анна Александровна специально обучала нас приему этого счета и проверки. Он у нас то получался, то нет. И несмотря на огромные усилия и большие затраты времени, работа продвигалась крайне медленно и к тому же очень ненадежно,

Я, например, не был уверен в том, что то, что у меня получается, будет хорошо воспроизводиться, и что так на самом деле и есть. Тогда, в процессе этой работы появилось чувство, когда работа «прочно» сделана, а когда нет, и вместе с этим острая потребность в том, чтобы была уверенность в прочности результатов опытов и используемых методов.

Я думаю, что это, наверное, и повернуло меня в сторону биохимии, а также еще ряд причин, которые я тогда либо не осознавал, либо не хотел себе в них сознаваться. Биохимия – «пробирочная биология», воплощавшая в себе химический подход к анализу биологических явлений, казалась мне более прочной, надежной и твердой почвой под ногами. Это был один из главных факторов.

Группа студентов II курса

в лаборатории органической химии МГУ (1946 г.). |

Наряду с этим в то время – во второй половине 40-х гг. – становилось все более ясно, что суть биологических процессов скорее будет понята на химическом уровне, чем на энергетическом или физическом, и что если стремиться понять саму природу биологических процессов, в том числе нервных процессов, то нужно обратиться к химизму этих процессов. Тогда я не хотел, наверное, отдавать себе в этом отчета, но где-то в глубине души четко это понимал.

Работа на биологических объектах – нервно-мышечном препарате, на животных – давалась мне трудно. Такая работа требует, наверное, особого экспериментального склада. Для того чтобы быть хорошим физиологом, нужно быть хорошим хирургом, спокойнее и проще относиться к вивисекциям, что мне не очень удавалось. Меня больше тянуло в область «пробирочной» биологии, в область элементарных химических процессов, к методам скорее химическим, чем хирургическим и физиологическим. И конечно, тянуло к твердости результатов.

Все это привело к тому, что уже на третьем курсе университета мне стало ясно, что моя область и моя цель – это биохимия. На третьем курсе я подал заявление на кафедру биохимии животных, и начал бы специализироваться по этой кафедре, если бы, даже не знаю почему, кафедра биохимии растений не начала привлекать меня больше.

Дело в том, что по мере того, как я все больше увлекался и входил в биохимию, она становилась для меня все интереснее сама по себе, а не только как путь к пониманию нервных процессов.

Сама по себе, как основа для понимания природы жизни, она становилась для меня главной, доминирующей в моих интересах. И в этом плане растения представляли гораздо больший интерес, чем животные, ибо их биохимия была гораздо богаче, начиналась с самых основ – с фотосинтеза, с синтеза органического вещества. Элементарные биохимические процессы у растений были представлены более глубоко и несравнимо более разнообразно, чем у животных. Биохимия микробов тоже в то время относилась к биохимии растений. Меня все это привлекало само по себе.

Кроме того, стили обучения, существовавшие на кафедрах биохимии растений и биохимии животных, тоже были очень разными. На кафедре биохимии животных преобладал, если можно так сказать, «дамский» стиль. Она возглавлялась крупным и ярким ученым Сергеем Евгеньевичем Севериным, который читал прекрасный курс биохимии в университете, который все мы слушали. Сам процесс обучения осуществлялся его ассистентами и помощниками разных рангов, которые его почти обожествляли, и учили и воспитывали студентов очень дотошно и скрупулезно. Слово Сергея Евгеньевича было для них законом, а мнение его неоспоримым.

На кафедре биохимии растений, которой заведовал тогда академик А.И. Опарин, весь основной учебный и воспитательный процесс лежал на Андрее Николаевиче Белозерском, и стиль там был совсем иной.

И вот начав заниматься на кафедре биохимии животных, я очень скоро понял, что меня сильно тянет на биохимию растений, и я сделал крутой поворот и подал заявление на кафедру биохимии растений с просьбой, чтобы меня туда приняли. Это было довольно сложной операцией, мало понятной для окружающих, да и сам я с трудом отдавал себе отчет в том, почему я это делаю, но в то же время чувствовал, что пока не поздно, я должен это сделать.

Андрей Николаевич Белозерский на первых порах не очень положительно отнесся к моему довольно позднему приходу на кафедру. Во всяком случае, он меня отговаривал, объяснял, что все это не так романтично, как мне представляется; что главное здесь – это уметь работать, что вся эта философия и биофизика, все то, чем я интересовался, это, конечно, очень хорошо, но в их работе главное – это чтобы параллельные сходились.

Думаю, что он относился ко мне с некоторым недоверием и опаской, тем более, что и до этого у нас были столкновения между кружковцами и кафедрой из-за комнаты на чердаке, которую мы у них просили, a они, естественно, не хотели давать. В конце концов, Андрей Николаевич согласился, и главное, наверное, было в том, что он очень хорошо, я бы даже сказал, завышенно хорошо относился к мальчикам. Мальчиков на кафедре он очень любил, принимал участие в их научной судьбе – была у него такая слабость.

Андрей Николаевич Белозерский был замечательный человек, и я думаю, что он оказал решающее влияние на мою научную судьбу и мое научное развитие. Мне кажется, что мои научные взгляды, стиль работы и отношений с людьми, критерии оценки работы, референтная группа, на которую я ориентировался и впоследствии стал ориентироваться, и отношение к себе – все это складывалось под самым сильным влиянием А.Н. Белозерского, о чем он сам, возможно, и не подозревал.

Человек он был на редкость обаятельный и доброжелательный. Это был настоящий ученый. Во всех отношениях – настоящий. Подлинный исследователь, он относился к тем, кто добывает первичные факты из природы. Он обладал каким-то удивительно простым взглядом на вещи, здравым смыслом в оценке научных событий, результатов, людей. Он был необычайно уважительным ко всем – к студентам, к коллегам, к другим ученым. Презумпция уважения присутствовала у него во всём. При этом ему была свойственна деликатность, стремление не обидеть человека и особенно студента, полное отсутствие какого-либо высокомерия, снобизма, доступность – и все это без какой-либо фамильярности, игры или позы. Это было в Андрее Николаевиче замечательным и абсолютно естественным.

У меня тогда не очень удачно все складывалось. И особенно неудачно складывалось овладение экспериментальным искусством, которое тогда действительно было не просто умением, а именно искусством. В нем была масса эмпирики, и едва ли не все зависело от хороших рук, «нюха», от шестого чувства в отношении материала. Все это тогда давалось мне с большим трудом. И я прекрасно понимал, что любое неосторожное слово или пренебрежение, которое легко могло быть мне высказано преподавателем или таким уважаемым и авторитетным человеком как Андрей Николаевич, могло оказаться для меня решающим, или, во всяком случае, травмировать очень и очень глубоко.

Но вот этого не было. Наоборот, было участие, понимание, некоторое снисхождение, юмор, то есть были нормальные человеческие отношения. Наверное, со стороны Андрея Николаевича при его большом опыте было понимание легкой ранимости человека в такой ситуации и в таком возрасте.

Эти неудачи и трудности делали мое восприятие отношений со старшими преподавателями особенно чувствительным. Думаю, еще поэтому все, что я видел у Андрея Николаевича, все, чему учился у него, падало на такую подготовленную и чувствительную почву, что он, вероятно, и не подозревал о том огромном влиянии его личности, которое я испытывал.

Он не учил специально – не говорил «делай так, или этак», он не учил, как правильно, как неправильно, он просто комментировал наши действия, обсуждал, давал свои рекомендации и не более того. Вcе в нем оказывало на меня (и не только на меня) влияние: и его прямые оценки, обращения, суждения о моей работе, его выступления, лекции, беседы, краткие замечания по ходу дела. Я без преувеличения могу сказать, что все это осталось со мной на всю жизнь.

Одно из главных пониманий, которое у меня тогда появилось и которое во многом определило мою научную судьбу, состояло в том, что работать надо много и трудно, что основное в нашем экспериментальном деле – это знание материала, экспериментальное искусство, твердость и прочность результатов, надежность используемых методов и еще некая здравость и простота в оценке результатов, которые получаете вы сами и ваши коллеги, а также здравость и простота в оценке человеческих отношений.

Группа студентов 4 курса кафедры биохимии растений |

Группа

дипломников кафедры биохимии растений |

Мне кажется, что это понимание вошло тогда в меня, и если у меня это есть, то я целиком и полностью обязан этим Андрею Николаевичу.

Андрей Николаевич относился ко мне очень хорошо, завышенно хорошо, как он вообще относился к мальчикам, которых на кафедре было мало, и это хорошее отношение сохранялось на протяжении студенческих лет и после них, – до конца его жизни. Он всегда мне помогал, принимал большое участие в моей судьбе и моих делах, был неизменно доброжелательным, готовым прийти на помощь и советом, и делом. Он привлек меня впоследствии к работе в университете, где я преподаю на кафедре вирусологии, основанной им, да и вообще относился ко мне всегда очень хорошо, за что я ему бесконечно признателен.

Дипломную работу я делал у Андрея Николаевича по ядерным белкам. Эта работа мне казалась, да она и на самом деле была очень интересной. В ней впервые удалось развить исходное наблюдение американских исследователей Мирского и Поллистера о том, что в ядрах клеток растений, так же как и в ядрах животных имеется основной белок, входящий в структуру хромосом, – гистон. Тогда это было еще неизвестно и более того, считалось, что наличие гистона – это привилегия животных. И мне в дипломной работе, развивая некоторые замечания Мирского и Поллистера, пользуясь их методом, удалось показать, что действительно, в растениях есть гистон, выделить его в больших количествах, провести его аминокислотные анализ и доказать, что этот гистон существует.

К этой работе Андрей Николаевич относился с большим вниманием, интересом, теплотой, но она проводилась в 1949–50 гг. в самый разгар событий, последовавших за сессией ВАСХНИЛ, которые затронули всю проблему нуклеиновых кислот, хромосом, ядерных белков. И в то время никто из нормальных ученых, биохимиков классического направления, старался за эти проблемы не браться, в том числе и Андрей Николаевич, который тоже имел много неприятностей, поскольку он работал по ядерным белкам, по ДНК и в контакте с университетскими генетиками. Поэтому он не очень хотел, чтобы я этим занимался, чтобы на его кафедре и под его руководством в это время делалась такая работа.

Но для меня просто не было никакого иного выбора, и, в конце концов, не без приключений удалось эту работу взять, и то только благодаря A.И. Опарину. Он взял тогда для кафедры тему дуба, который составлял тогда основу для полезащитных лесополос, очень модную и популярную проблему (4). Проблему нуклеопротеидов Александр Иванович предложил изучать на дубе, на котором можно было изучать все. Конечно, на дубе это было чрезвычайно трудно, неудобно делать, да и ни к чему, но это было не так существенно, главное было то, что можно было начать работу по нуклеопротеидам.

И я эту работу начал, а через несколько месяцев продолжил на настоящем материале, на зародышах пшеницы, получил интересные результаты по гистонам, полностью вошел в эту проблему – ядерных белков, их роли в дифференцировке и в митозе. Никакой иммунологией я тогда не интересовался, хотя Андрей Николаевич был консультантом в Институте им. Н.Ф. Гамалеи и работал по бактериальным антигенам, и ряд дипломных работ моих товарищей был тоже по бактериальным антигенам. Но меня тогда эти проблемы абсолютно не интересовали, и хотя Андрей Николаевич и мне предлагал тему по бактериальным антигенам, я отказался, так как был увлечен только ядерными белками, нуклеопротеидами, кардинальными проблемами клеточного деления и дифференцировки, то есть истинной биохимии, как мне тогда представлялось.

Защитил я диплом в 1950 г., время было суровое, и я должен был идти на работу к профессору И.Б. Збарскому, который работал в Онкологической институте им. П.А. Герцена, заведовал там биохимической лабораторией, занимался нуклеопротеидами опухолевой клетки. Он развивал представления о туморопротеине, особом опухолевом белке, которые были сформулированы его отцом, Б.И. Збарским, крупным биохимиком, заведующий кафедрой I медицинского института и директором мавзолейной лаборатории.

Ещe будучи студентом, я делал у И.Б. 3барского на семинаре доклад. Отношения у нас сложились самые наилучшие, он очень хотел, чтобы я пришел к ним в лабораторию, и я хотел того же, чтобы иметь возможность по существу продолжить то, чем я занимался на кафедре, но на другом объекте. Мне было все равно, на каком объекте работать, важно, чтобы проблема оставалась та же.

Для того, чтобы не было каких-либо приключений или сбоев при распределении, Илья Борисович договорился со своим отцом о том, что заявка на мое распределение будет от мавзолейной лаборатории и что числиться я буду по той же лаборатории, а работать – на базе этой, в онкологическом институте. Было и еще одно обстоятельство – в мавзолейной лаборатории была выше зарплата. Он считал, что так будет лучше, а я в это дело не слишком вникал. Так что эта заявка пошла, но сыграла она в моей жизни плохую роль. Когда проходило распределение, я сразу почувствовал, что возникли какие-то трудности, и вскоре выяснилось, что комиссию по распределению эта заявка не удовлетворяет. Мне сказали, что они готовы распределить меня в любое место, но только не в мавзолейную лабораторию, потому что туда нужен особый отбор. Мне казалось, что у меня все рухнуло, но в это время Андрей Николаевич проявил огромную заботу и энергию в устройстве моей судьбы, в устройстве меня на работу. Он очень быстро договорился с В.А. Благовещенским, биохимиком-бактериологом, который организовывал в то время лабораторию в институте им. Н.Ф. Гамалеи, даже не лабораторию, а биохимический отдел. Они быстро оформили на меня заявку, правда, на место препаратора, а не старшего лаборанта. Василий Андреевич отнесся ко мне на редкость хорошо, он тоже в свое время был учеником Андрея Николаевича, разрешил мне продолжать работу в направлении, начатом мною в университете, но по нуклеопротеидам бактерий.

В лаборатории: поиски и находки

Сразу после распределения, летом 1950 года я приступил к работе в биохимическом отделе Института Эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР.

Василий Андреевич тогда занимался проблемами вакцинации и бактериальных антигенов,

но они меня ни с какой стороны не волновали. В этом же институте на третьем этаже находился отдел Льва

Александровича Зильбера, очень крупного и яркого ученого, который тогда успешно начал заниматься

иммунологией рака, был одним из основателей этой науки.

Но меня эта область тогда мало привлекала, по крайнее мере с иммунологической стороны. К иммунологии у меня не было никакого интереса. Но Лев Александрович развивал тогда не просто иммунологию рака, а главными в его исследованиях были нуклеопротеиды и ядерные белки опухолевой клетки. На основе своих теоретических представлений, исходивших из вирусной теории рака, он считал, что именно в нуклеопротеидах, среди ядерных белков нужно искать специфические антигены опухоли. Там должны находиться белки вируса – в нуклеопротеидной фракции, и поэтому биохимики, работавшие в его лаборатории, полностью концентрировались на изучении опухолевых нуклеопротеидов.

Андрей Николаевич консультировал там биохимические работы, которые проводили З.А. Авенирова и В.А. Артамонова.

Во время распределения в Институт им. Н.Ф. Гамалеи направили 4 человека. Василий Андреевич не мог взять нас всех четверых. И я живо помню сцену в отделе кадров, когда мы все четверо там находились, и начальница отдела кадров позвонила Л.А. Зильберу и предложила ему прийти и отобрать кого-то из университетских биохимиков для своей лаборатории. Лев Александрович пришел, произвел очень сильное впечатление, так как он был крупный, большой человек, уверенный, совсем из другого мира. Он спросил каждого из нас, чем мы занимались и у кого готовили дипломные работы, и сказал, что вот этого мальчика я возьму, поскольку он учился и работал у Белозерского, который курирует наши дела, и которого Лев Александрович чрезвычайно уважал и ценил. Кроме того, этот мальчик подготовлен по нуклеопротеидам, а мы как раз по методу Белозерского над ними работаем.

Василий Андреевич сказал, что вот его-то я Вам как раз и не отдам. Тут произошел между ними спор, Лев Александрович обиделся, сказал, что тогда ему никого не нужно, и ушел.

Я начал работать у Василия Андреевича, но тогда у меня уже появилось желание попасть к Зильберу, просто потому, что нуклеопротеидная тематика стояла в центре его интересов и интересов его лаборатории, а не была там случайной. Конечно, хотелось, чтобы то, что меня интересует, было бы основной тематикой лаборатории, где я буду работать, а не разрешалось бы мне из любезности.

Но тогда эта возможность отпала, и я начал работать у В.А. Благовещенского.

Вскоре, примерно через год, Благовещенского пригласили или перевели, скорее, пригласили, работать в другой, закрытый Институт в Загорске. Он должен был уйти из Института им. Н.Ф. Гамалеи, а вместо него пришел профессор Гостев, ученик или сотрудник Жукова-Вережникова (5), человек совсем другой школы, другого направления исследований и другого склада. Меня же все больше и больше тянуло в отдел к Зильберу, где очень активно и интересно шла работа в разных направлениях, и где все вертелось вокруг нуклеопротеидов, иммунологии нуклеопротеидов.

Иммунологические методы, которые разработал тогда Зильбер, анафилаксия с десенсибилизацией для выявления специфических опухолевых антигенов, казались тоже очень привлекательными, но для меня они были привлекательными не с точки зрения иммунологии, а потому, что открывали новые возможности в изучении специфичности нуклеопротеидов, особенностей их функционирования, и в выделении ядерных белков, специфичных для опухоли, что получалось тогда у Зильбера. Кроме того, привлекала и личность Зильбера – очень крупный ученый, с широкими взглядами, очень увлекающийся, и занятый чрезвычайно интересными проблемами. Мне было ясно, что если бы я начал работать по этой тематике и по этой проблеме, то работа нашла бы резонанс и поддержку, вызвала бы к себе интерес, чего мне тогда сильно не хватало. Это естественно, потому что, когда что-то делаешь, и когда не очень получается, то хочется, чтобы была заинтересованность руководителя в твоей работе, а не просто общее доброжелательное отношение.

Все это приводило к тому, что меня тянуло перейти к Зильберу или во всяком случае начать с ним совместную работу, и я начал переговоры с его биохимиками, как бы нам организовать совместную работу. Это как раз совпало с уходом В.А. Благовещенского и приходом Гостева. Гостев был резко против контактов с Зильбером. Он сам занимался иммунологией опухолей; у них были не то что конкурентные отношения, – уж слишком несоизмеримы они были как ученые – но неважные отношения.

Гостев был очень далек от тех идеалов людей, к которым я привык в университете, при общении с Белозерским и Гурвичем. Это был человек совершенно другого склада.

Меня очень тянуло ко Льву Александровичу, и для меня самого вопросов и не было, но я

советовался с товарищами, с женой, с Андреем Николаевичем. Единственным человеком, который мне

советовал без колебаний переходить к Зильберу, был Андрей Николаевич. Он говорил мне, что со Львом

Александровичем работать нелегко, что многие считают его деспотичным, но Вам, – говорил он, – работать

с ним будет легко. Он человек неравнодушный, и у Вас с ним сложатся отношения. Это было четкое и

определенное мнение Андрея Николаевича, в то время как большинство моих друзей очень скептически

относилось к моему желанию перейти. Они обосновывали свои возражения тем, что я профессиональный

биохимик, и работал в биохимическом отделе, а у Зильбера я попадал в окружение медиков, иммунологов,

не биохимиков, так что там мне пришлось бы самому делать всю биохимию, самому себе быть судьей и

головой. Но это меня не останавливало.

Тогда я вступил в прямые контакты с Зильбером и очень просил его взять меня к себе, в его отдел. Лев Александрович тоже был заинтересован в том, чтобы к нему попал ученик Андрея Николаевича, но было это очень сложно. Много месяцев шли переговоры с директором Института, которым тогда был В.Д. Тимаков, и, в конце концов, это счастливое событие совершилось, и я перешел в отдел Льва Александровича, одновременно был повышен в должности – стал старшим лаборантом, повысилась и зарплата, что тоже было существенно, поскольку у меня была семья.

И самое главное, что я переходил в лабораторию, где моя работа была нужна и интересна и находилась в русле основных проблем лаборатории.

Так, в самом начале 1952 года произошло такое важное для меня, решающее событие – переход в отдел Л.А. Зильбера и начало работы над опухолевыми нуклеопротеидами и, в первую очередь, над их фракционированием.

Фракционирование было необходимо для выделения специфического ракового антигена из нуклеопротеидов под контролем иммунологических тестов, разработанных в этой лаборатории. Сам я этими тестами не владел, они в начале работы были от меня очень далеки, поэтому мне приходилось работать в контакте с биологами этой лаборатории, прежде всего с Зинаидой Леонидовной Байдаковой и Николаем Васильевичем Нарциссовым, которые были ближайшими сотрудниками и помощниками Льва Александровича.

Главным тестом на специфические опухолевые антигены была тогда реакция анафилаксии с десенсибилизацией, которая заключалась в том, что морскую свинку сначала сенсибилизировали опухолевым нуклеопротеидом, затем по истечении трех недель после сенсибилизации, ее десенсибилизировали нуклеопротеидами, выделенными из нормальных тканей, постепенно возрастающими дозами, и когда свинка была полностью десенсибилизирована к нормальным антигенам, ей вводили разрешающую дозу исходного опухолевого нуклеопротеида. На это введение обычно наступал разной силы анафилактический шок, что свидетельствовало о наличии в опухоли неких антигенов, специфичных именно для опухоли и отсутствующих в нормальных тканях.

Эта довольно простая, изящная и достаточно убедительная реакция, которая была разработана Львом Александровичем и его сотрудниками за несколько лет до того, принесла главный успех этому направлению иммунологии опухолей и легла в основу работ лаборатории Зильбера. Под контролем этой реакции я и должен был фракционировать свои опухолевые нуклеопротеиды.

Но в это время меня особенно привлекало фракционирование нуклеопротеидов, основанное на дифференциальном центрифугировании – то, что было за несколько лет до этого предложено бельгийским биологом Альбертом Клодом. Можно было выделять цитоплазматические Фракции, богатые рибонуклеопротеидами, ядра и бесструктурную цитоплазму. Для этого дела в сотрудничестве с инженером Г.С. Безверхим, еще работая у В.А. Благовещенского, мы приспособили молочные сепараторы и с их помощью наладили методику выделения митохондрий, микросом, ядер, и применили ее для фракционирования нуклеопротеидов Абелев и Безверхий, 1956) (6).

Поначалу получились очень четкие и обнадеживающие результаты, показавшие особую активность и наличие специфического антигена во фракции митохондрий и микросом. Затем все это оказалось сложнее, результаты были не очень устойчивы и не очень воспроизводимы, зависящие от анафилактоидных (7) реакций, которые получались с этими корпускулярными, плохо растворимыми фракциями. И проблема начинала расплываться и становиться все более трудной, появилась некая шаткость и неустойчивость в результатах и выводах, которая меня, естественно, очень угнетала и расстраивала.

Работал я тогда очень много, пробовал разные варианты, а параллельно начал работу с Н.В. Нарциссовым. В реакции связывания комплемента с сыворотками крыс-носителей опухолей результаты стали более стабильными, определенными, более воспроизводимыми, да и сама реакция была более простая. И вот под контролем реакции связывания комплемента Николаю Васильевичу и мне удалось показать, что действительно во фракции митохондрий и микросом локализован антиген, ответственный за реакцию сывороток крыс-опухоленосителей с опухолями, которые им были привиты (Нарциссов и Абелев, 1956).

Но это время, а это был 1952 г. – было временем становления иммуногенетики. Становилось все более ясным, что работы такого рода должны проводиться в сингенной (8) системе (кстати, тогда и термина такого еще не было), и мы стали придумывать всевозможные контроли, пробовали работать на первичных опухолях. В общем, мы подтвердили главный вывод: при росте сарком, индуцированных у крыс канцерогенами, первичных или перевиваемых, их сыворотки дают реакцию связывания комплемента с экстрактами из этих же опухолей и главным образом с фракцией цитоплазматических гранул из этих опухолей.

Параллельно с группой инженеров из НИИ Химмаша мы совершенствовали сепараторы и даже сделали несколько моделей хороших сепараторов для выделения цитоплазматических гранул. Впоследствии мы разработали сепаратор нового типа – камерный сепаратор, который сочетал в себе способность разделять частицы из потока и по их размерам, и по плотности. То есть мы могли работать и с дифференциальным центрифугированием, и в градиенте плотности, причем с очень большими объемами материала и в одном цикле, что обычная техника дифференциального центрифугирования тогда делать не позволяла. Это было примерно в 1955 г., это была действительно хорошая работа, но все эти сепараторы были сделаны в одном, максимум двух экземплярах, и работа не получила, к сожалению, большого распространения (Новикова и др., 1956 б).

Таким образом, в первой половине 1950-x гг. я, работая в отделе у Л.А. Зильбера, включился полностью в исследования отдела, занимался параллельно сепараторами, фракционированием внутриклеточных компонентов, изучением их антигенных свойств и приобщался к вирусологии рака. Параллельно я налаживал электрофорез по Тизелиусу, изучал получаемые фракции в электрофорезе, смотрел их белковую структуру, вместе с Н.В. Нарциссовым исследовал антигенные свойства этих фракций, используя сыворотки крыс-носителей соответствующих опухолей.

В 1955 г. я защитил кандидатскую диссертацию, которая так и называлась «Изучение некоторых фракций опухолевой ткани», название не слишком удачное.

Иммунология в это время интересовала меня не сама по себе, а как способ изучения клеточных структур, как способ изучения ткане-специфичности белков, как способ выявления белков, специфичных для опухолевого процесса. То есть иммунология интересовала меня как метод для решения других – биологических и онкологических проблем, в той или иной мере связанных с проблемой клеточной дифференцировки. Иммунологию я тогда знал плохо, пытался ее понять и освоить, но давалось мне это с большим трудом. Руководств по иммунологии было мало, или они были с сильным медицинским или микробиологическим уклоном, для меня было очень трудно постичь основные понятия и принципы иммунологии. Причем вся иммунология тех лет как бы тонула в обильной, сложной и очень медицинской терминологии, которая попросту заменяла анализ истинных научных связей обозначением массы не связанных друг с другом феноменов. В понимании иммунологии мне очень помог семинар Л.А. Зильбера, который он проводил в Институте им Н.Ф. Гамалеи для аспирантов, и в котором могли принимать участие и старшие лаборанты.

Лев Александрович вносил во все это некую ясность. В частности я с тех пор помню, что именно тогда я впервые понял и прочувствовал унитарную теорию иммунитета: что в основе всего множества различных феноменов, объединяемых иммунологией, лежит реакция антигена с антителом, а ее вторичные проявления могут иметь различные феноменологические особенности.

Очень помогла мне книга Вильяма Бойда «Основы иммунитета» или «Основы иммунологии», 1947, кажется, года издания. Очень хороший, толковый учебник иммунохимического толка, в котором просто и здраво давались основы иммунитета. Пожалуй, только когда я прочитал эту книгу и стал ходить на семинары Льва Александровича, у меня в голове начал устанавливаться некий порядок относительно иммунологии, и я начал понимать ее основы.

Кстати, когда Бойд приехал в Москву, году в 1956, он много контактировал с нами, сотрудниками Л.А. Зильбера, мы его опекали, и я у него спросил, как ему удалось написать такую книгу – простую по сравнению с другими книгами и помогающую понять основы иммунитета. Он сказал, что, будучи сам химиком, и занявшись иммунологией, стал разбираться в иммунологической литературе и полностью запутался в феноменологии и в иммунологических понятиях. Разобравшись потом как химик в основах иммунитета, он изложил это в своей книге. Видимо, читателю не медику и не иммунологу и была нужна такая логика постороннего специалиста, с помощью которой можно было постичь эту науку.

Кстати, второе издание этой книги, тоже переведенное на русский язык, гораздо более обширное, но и гораздо более сложное, запутанное и мне кажется, значительно менее удачное, чем издание 1947 г. и по конструкции, и по стройности изложения.

В те же годы – в начале 50-х гг. – я познакомился, да и на лабораторных конференциях мы обсуждали, работы Ухтерлони (Ouchterlony) по преципитации в геле и по приложению этого метода для анализа некоторых тканевых белков. Это приложение было сделано в работах Бьорклунда, опубликованных в 1952 г. Именно по Бьорклундовским работам мы освоили принцип метода преципитации в геле, поняли его колоссальные возможности, громадную разрешающую способность и аналитическую силу. Поняли, что этот метод может позволить исследовать индивидуальные антигены, индивидуальные белки, не выделяя их в чистом виде, проводить идентификацию этих белков, сравнение этих белков друг с другом, установление их не только видовой, но и тканевой специфичности, и может быть даже опухолевой специфичности.

Однако мы, работая с анафилаксией, исходили тогда из того, что преципитация слишком груба и мало чувствительна для выявления столь тонких отличий, которые существуют между антигенной структурой нормальной и опухолевой клетки. Было у нас такое предубеждение, причем довольно сильное предубеждение.

Но мне казалось, что этот метод в любом случае будет бесценен для нас. Он позволит сравнивать антигенную структуру митохондрий и микросом, идентифицировать белки, характеризующие ядра, цитоплазму, различные ткани, так что он открывает колоссальные возможности для идентификации и характеристики сложных белковых систем. В перспективе маячила возможность использования такого подхода, если не самого по себе, то, как этапа, как стадии при выявлении и характеристике специфических опухолевых антигенов – того, что было основной целью всех наших исследований того времени.

Но до 1955 года я был полностью занят теми исследованиями, о которых я рассказывал, а также сведением их в диссертацию, защитой, затем я продолжал работы по камерному сепаратору и электрофорезу, заканчивал работы с сыворотками животных-опухоленосителей. В общем, возможности подобраться к этому методу не было.

Насколько я помню, мы тогда поручили старшей лаборантке Зине Чирковой воспроизвести на самых простых модельных системах этот метод. Предложили ей это в качестве возможной диссертационной темы. Никто в Союзе тогда и не пробовал работать с преципитацией в геле. Она поработала с этим года два, и, в общем, ничего у неё не получилось. Почему-то тогда все это было очень сложно.

В 1956 г. я договорился с Верой Аркадьевной Парнес, старшим научным сотрудником лаборатории Зильбера, которая тоже очень интересовалась этой реакцией, что мы попробуем с ней вместе начать. Я возьму на себя иммунохимическую часть этой работы, работу с гелем, фракциями, приготовлением антигенов, а то время как она попробует наладить и подобрать соответствующую сыворотку, сильные преципитирующие сыворотки и систему нормальной и опухолевой ткани, которые мы могли бы сравнить.

Мы тогда так договорились, что меня будет интересовать все то, что связано со сравнением внутриклеточных фракций друг с другом, ее же больше привлекали те результаты, которые относились к сравнению опухолевой селезенки (эта работа шла на лейкозе) с селезенкой нормальной. Но это было еще дело отдаленное, а главное, что в наших руках тогда оказалась прекрасная преципитирующая сыворотка, полученная 3.Л. Байдаковой совсем для других целей – для приготовления противолейкозной вакцины. Это была противолейкозная вакцина, которую готовили Л.А. Зильбер и З.Л. Байдакова как лизат опухолевых клеток соответствующей антисывороткой. Для этих целей была приготовлена очень сильная ослиная антивыворотка против лейкемической селезенки человека, которую мы и использовали в работе с Парнес по налаживанию метода преципитации в геле.

Мы увидели первую полосу преципитации в геле, увидели первые реакции идентичности. В общем, метод был в руках. Главное было в том, чтобы иметь сильные преципитирующие сыворотки. Все тогда было нам внове – и приготовление агара, начиная чуть ли не с самих водорослей, и приготовление лунок в агаре, и предохранение всей этой системы от бактериального пророста, словом, все было не просто, но метод заработал, мы увидели эти линии и, как я уже говорил, это было совершенно замечательно.

Параллельно с работой на лейкозах мы вместе с З.А. Авенировой начали работу по сравнению антигенной структуры нормальной печени и гепатомы, по сравнению различных фракций, выделенных с помощью сепараторов из печени: митохондрий, микросом, ядерных Фракций. Мы сравнивали их друг с другом внутри данной системы и друг с другом в нормальной и опухолевой тканях. И опять сыворотки для этой работы нам готовили, правда с нашей помощью, З.Л. Байдакова и 3.А. Постникова,и мы получили хорошие полосы преципитации с антисыворотками против митохондрий, микросом печени, гомогенатов нормальной и опухолевой тканей печени. В то же время совершенствовалась и сама постановка этой реакции и где-то в 1957 г. мы имели две системы, в которых эта преципитация в геле давала результаты: лейкозную систему в работе с Парнес и систему на печени в работе с Авенировой.

Работа на лейкозах у нас через некоторое время разладилась, в основном из-за того, что не сложились отношения с В.А. Парнес. Какую-то часть этой работы мы сделали, а потом как совместная работа она у нас дальше не двинулась. А вот работа с печенью продолжала у нас успешно развиваться. И тогда у нас встал вопрос о том, нельзя ли с помощью этого метода выявить различия между нормальной и опухолевой тканью. Действительно ли преципитация даже в этой модификации столь груба, что не позволит выявить тонкие отличия, или эти отличия не столь уж тонки, короче говоря, можно ли применить этот прекрасный метод для выявления специфики опухолевой ткани. И это стало главной целью наших исследований.

Причем я был уверен, что если даже окажется, что чувствительности метода будет недостаточно, все равно с помощью этой реакции можно будет получить те исходные, гораздо более очищенные и охарактеризованные фракции из опухолевой ткани, которые впоследствии могли бы идти в реакцию анафилаксии.

Мы начали сравнивать микросомы и митохондрии нормальной ткани с соответствующими фракциями гепатомы. Вся работа делалась на мышах. 22-я гепатома, на которой мы работали, была получена в свое время В.И. Гельштейн в Ленинграде, она продолжала работать с ней и в Москве. Некоторое время она работала и у Льва Александровича, была хорошо знакома с его исследованиями, и у нас с ней сложился очень хороший контакт.

Мы начали сравнивать антигенную структуру нормальной и раковой печени. Сразу же получили очень обнадеживающий результат. При прямом сравнении митохондрий и микросом из нормальной печени и гепатомы мы обнаружили, что в гепатоме отсутствует по крайней мере один, но скорее всего, несколько антигенов из тех, что имеются в нормальной печени.

В то время (1956 г.) уже был описан Э. Вайлером – западногерманским исследователем – феномен антигенного упрощения в реакции связывания комплемента. Вайлер показал, что если сравнивать антигены печени и гепатомы, то тканеспецифические антигены печени утрачиваются в гепатоме. Это он и назвал антигенным упрощением. Это антигенное упрощение сразу выявилось в наших опытах по преципитации в геле. Мы сразу увидели, что в печени выявляется несколько тканеспецифичных антигенов, и эти тканеспецифические антигены исчезают в гепатомах. Феномен был сильным, ярким, четко воспроизводимым, вполне надежным и очень перспективным, потому что можно было строить работу по выделению этих антигенов под контролем надежного теста, можно было смотреть, как они ведут себя в процессе химического канцерогенеза, как они ведут себя в разных опухолях, в общем, открывались очень широкие перспективы для исследования этого феномена.

Тут уже нам повезло, и в работе с Владимиром Семеновичем Цветковым нам удалось найти очень простой метод очистки одного из органоспецифических антигенов печени, названного АО – антиген органной специфичности, так мы его назвали. Это был очень простой и хороший метод, основанный на ультрацентрифугировании и электрофорезе, на вещах, которые мы сами налаживали и осваивали; метод позволял получить этот антиген в иммунологически чистом виде, с высокой активностью при ничтожном содержании белка. В то время получение индивидуального белка было делом очень непростым. У нас такой антиген был в руках. И мы могли количественно, вернее, полуколичественно исследовать судьбу этого антигена при химическом канцерогенезе и в разных опухолях. Этот антиген показывал, что можно делать и в каком направлении развивать исследования с другими органоспецифическими антигенами (Абелев и Цветков, 1959).

Этой работы нам хватило бы на много лет, если бы не Лев Александрович. Она была очень хороша, даже по современным критериям, эта работа. А по тем временам, когда в руках исследователей не было никаких индивидуальных антигенов, перспектива, которая открывалась перед нашей работой, наверное, поглотила бы нас полностью. Лев Александрович все время нам говорил, что это хорошая, интересная работа, это глава в иммунологии, но главное – это специфические антигены. «У вас сейчас идет это дело, и все усилия надо направить на специфические антигены, той же техникой выявляйте специфические антигены, оставьте сейчас органные антигены, успеете еще к ним вернуться».

Дело еще подстегивалось и тем обстоятельством, может быть и второстепенным, но субъективно, возможно, и не таким уж второстепенным, по крайне мере для Льва Александровича, что это yжe был 1957 г., а летом 1958 г. должен был состояться очередной VII-й противораковый конгресс в Лондоне, на который Лев Александрович с советской делегацией должен был поехать и докладывать результаты перед большой международной аудиторией. Впервые после 30-летнего перерыва он должен был выехать за рубеж, и ему очень хотелось показать международной аудитории специфический антиген. Поэтому он очень на нас нажимал и очень торопил с этим специфическим антигеном.

Дело это было гораздо более трудное, чем работа с органоспецифическим антигеном, специфический антиген так просто не выявлялся, но что-то все же мелькало в наших опытах. То появлялась полоска, которую можно было считать полосой специфического антигена, то исчезала, и мы это дело откладывали в пользу работы с более прочными и надежными антигенами. Но так как Лев Александрович сильно настаивал, то мы начали погоню за этим слабеньким, мерцающим антигеном в спектре общих антигенов для опухолевой и нормальной ткани.

Одной из главных трудностей при выявлении специфических антигенов было то, что специфические отличия выявлялись на чашках с гелем в периферической зоне взаимодействия антигена и антител, там, где реакция была наименее выражена. Поэтому меня начала занимать мысль, как бы придумать такую постановку, при которой бы специфичность, наоборот, выявлялась бы в зоне оптимального взаимодействия антигена и антитела, там, где полосы преципитации наиболее сильны, а не просто ловить какой-то мало надежный хвостик реакции. И это удалось. Удалось разработать так называемые «четверки» или постановку по квадратной схеме, как она вошла в литературу, в которых; во-первых, можно было сравнивать две полных системы антиген-антитело, и, во-вторых, вывести специфическую реакцию в самую сильную зону реакции (Абелев, 1960). Постановка оказалась очень удачной, она до сих пор применяется, и фирмы, выпускающие штампы для преципитации в геле, еще в 1957 г. включили в наборы этих штампов постановку по квадратной схеме.

К моему большому удовлетворению эта работа нашла свой отклик и дала нужный результат, мы стали видеть специфический антиген четче и получили его полосу среди сложного спектра полос, но в воспроизводимом виде.

Летом 1958 г. Л.А. Зильбер на противораковом конгрессе в Лондоне показывал результаты исследований опухолевых и нормальных антигенов с помощью преципитации в геле, показывал, как выглядит феномен антигенного упрощения, а в спектре полос преципитации, показал полосу специфического антигена гепатомы (Зильбер и др., 1959).

Л.А. Зильбер и П.Н. Грабар (Франция) |

Мы тем временем развивали успех, и наступила какая-то хорошая полоса в работе. Во- первых, нам удалось разработать метод очистки одного из самых сильных органоспецифических антигенов печени и показать, что он связан с корпускулярной фракцией, но легко от нее отделяется (Абелев, 1960). Теперь я думаю, что этот антиген по своим свойствам, и по методу, которым он мог быть получен, по- видимому, относился к цитокератинам, которые впоследствии уже в 80-х гг. принесли большую пользу в деле иммуноморфологической классификации опухолей, для определения тканевого происхождения опухолей и метастазов по органоспецифическим антигенам.

Здесь нужно оговориться, что феномен антигенного упрощения оказался совсем не столь универсальным и не столь широко распространенным, как это представлялось в самом начале Вайлеру и нам в первых экспериментах.

Когда мы начали развивать эти эксперименты и смотреть на поведение органных антигенов в первичных опухолях и на разных стадиях канцерогенеза, то убедились, что не существует таких опухолей, которые бы не несли следов своего органного происхождения и которые бы в той или иной мере не содержали органоспецифических антигенов.

Но 22-я гепатома была наиболее дедифференцированной формой, крайней формой, поэтому на ней так резко и ярко было все выражено, и в этом смысле в начале нам повезло. А дальше мы все это посмотрели в сравнительных работах на разных опухолях.

Но главное, что нам удалось тогда сделать (не считая очистки антигена, не считая «четверок» и самой преципитации в геле), это были два важных шага в характеристике наших антигенов. Это было получение моноспецифических антител к индивидуальным антигенам-органоспецифическим и специфическим опухолевым, и разработанный нами метод иммунофилътрации для имммунохимической очистки этих антигенов.

Получение моноспецифических антител мы осуществляли путем разложения специфического преципитата. Для того, чтобы получить специфический преципитат, состоящий из одного антигена и антител к нему, мы брали многокомпонентную систему антигенов, полиспецифическую сыворотку и путем последовательных истощений этой сыворотки и частичной очистки нашего антигена добивались того, что преципитат образовывался только одной парой антиген-антитело. Затем мы инкубировали этот преципитат в слабокислой среде, и из него элюировалась часть антител – примерно 15%. Вся эта процедура была довольно сложной, долгой, а выход антител, конечно, небольшим. Для разных антигенов все это получалось по-разному, но мы к нашему большому удивлению и удовлетворению получили целый спектр антител к самым различных антигенам (совместно с Н.И. Храмковой (Куприной). В том числе очень легко получили моноспецифические антитела к АО, довольно легко получили моноспецифические антитела к нашему специфическому антигену гепатомы. Это было замечательно, так как с помощью таких антител прямо в экстракте опухоли или в экстракте внутриклеточных фракций опухоли мы могли в преципитации в геле выявлять сильную и четкую полосу нашего антигена, не затерянную среди других полос.

Это поставило наши исследования на совершенно твердую, надежную почву. Имея в руках

такой надежный тест, мы приступили к дальнейшей paбoтe.

Работу по элюатам мы сделали с З.А. Авенировой. В это время в 1957 г, к нашей группе примкнула Н.В. Энгельгардт, которая только что кончила университет, и с которой мы до сих пор работаем. Кроме того, тогда же к нам примкнул работавший до того несколько особняком В.С. Цветков, с которым мы разработали метод очистки органоспецифического антигена, очень близко к нам работал А.И. Гусев. Он стал делать то же самое, что и мы, в методическом и целевом плане, но на другой модели – на куриной саркоме Рауса. Делал он это виртуозно, и параллельно или последовательно с нами у него получались тоже очень четкие результаты с преципитацией в геле и с элюатами антител. Взаимодействие наше было очень полным и открытым, и вот группой в 5 человек мы с 1958 года продолжали энергичные исследования по опухолевым антигенам.

С В.С. Цветковым мы принялись за метод иммунофильтрации, идея которого состояла в следующем: наш антиген (мы его назвали АГ – антиген гепатом) имел довольно высокую электрофоретическую подвижность альфа-глобулина, значительно более высокую подвижность, чем гамма- глобулиновая фракция, в которую входили антитела. Значит, можно было при электрофорезе в агаре создать встречное движение антител, которые передвигались электроосмотическим потоком к катоду, и антигенов, которые двигались к аноду. Таким образом при встречном движении антигена и антитела антиген проходил через антитела. Если в антигене были электрофоретические сходные примеси, от которых нельзя было избавиться, но примеси общие для нормальной и опухолевой ткани, а в гамма-глобулиновой фракции – содержались антитела к общим компонентам опухолевой и нормальной ткани, то при таком встречном движении, при «фильтрации» антигена сквозь антитела все примеси должны были соединяться с соответствующими антителами и либо преципитироваться на месте, либо образовать комплекс антиген- антитело, электрофоретическая подвижность которого значительно меньше подвижности антигена. В этом случае сквозь «фильтр» антител мог пройти только чистый антиген, а все примеси должны были задержаться в этом фильтре.

Такую систему мы сделали сначала в аналитическом варианте, потом в препаративном, и за несколько месяцев, а может быть за год, разработали несколько вариантов метода этой иммунофилътрации и имели наш антиген в иммунологически чистом виде. Он давал только одну полосу преципитации с полиспецифической сывороткой против гепатомы, вовсе не реагировал с антисывороткой к печени, не содержался в других органах и, в общем, удовлетворял всем нашим требованиям.

Этот метод был применим для большинства различных антигенов, и он позволил нам получить и буквально взять в руки специфический гепатомный антиген. Мы добились своей цели (Абелев и Цветков, 1960).

Но здесь мы стали перед другой проблемой, а что же у нас в руках, что это за антиген, каково его происхождение, его природа, роль в противоопухолевом иммунитете и есть ли такая роль?

До сих пор у нас доминировали проблемы методического порядка: применима ли

преципитация в геле для выявления специфических антигенов, можно ли разработать методы

идентификации и выделения такого антигена.

В процессе этой работы – преципитации в геле – я вошел по-настоящему в иммунологию. Если и стал иммунохимиком, то именно здесь, в этой работе. Почувствовал, что такое антитела, почувствовал специфику иммунохимических реакций и их возможности, то есть почувствовал материал, по- настоящему познакомился с проблемами иммунологии. Здесь я должен помянуть книгу, которая произвела на меня очень большое впечатление и по существу впервые показала мне, что такое иммунохимия, это книга Элвина Кабата «Вещества групп крови», кажется 1956 г. издания. В ней Кабат дал мастерский, великолепный химически точный образец того, как можно работать с отдельными антигенами на субмолекулярном уровне, на уровне отдельных детерминант. Там было и о генетическом контроле структуры этих детерминант. По существу вот эта книга показала мне, какой должна быть и может быть иммунохимия, и выявила некоторые общие проблемы иммунологического порядка – в частности проблему генетического контроля структуры антигена.

Наши исследования по методу преципитации привели к тому, что я стал больше читать по иммунохимии, гораздо лучше разбираться в материале, чувствовать проблемы иммунохимии. Так я и вошел в иммунохимию – через интерес к другим проблемам – проблемам клеточной дифференцировки, белков клеточных органелл, через понимание иммунологии и иммунохимии только как способа или метода анализа этих по существу биохимических проблем.

Одновременно пришло понимание того, что проблемы клеточной биологии в явлениях иммунитета сформулированы самой природой наиболее остро и дают едва ли не наилучшие модели для исследования самых глубоких аспектов клеточной биологии: дифференцировки, синтеза специфических белков, его генетического контроля, клеточных взаимодействий и их роли в дифференцировке. Так у меня сформировался и сохранился двойной интерес к иммунологии: во-первых, как к методу для исследования клеточно-биологических проблем, онкологических проблем, и с другой стороны, как к системе или модели, на котором проблемы клеточной биологии выражены наиболее четко и имеют свое лицо, свои четкие функциональные отличия, которые позволяют исследовать тончайшие и наиболее интересные проблемы общей биологии.

Но вернемся к нашей работе. Когда мы шли к выделению антигена, когда это было нашей основной целью, мы не очень задумывались над тем, чем может оказаться этот антиген. Нам казалось, что если мы получим его в руки, то сама система подскажет, он сам «расскажет» о себе. Но по мере того, как мы подходили все ближе и ближе к его выделению, тяжкие сомнения овладевали нами. Во-первых, этот антиген мог быть антигеном «приблудного» вируса, вируса-»пассажира», который просто поселился в опухоли. Тогда естественно, что в опухоли он есть, а в тканях нормальных его нет. Тем более, что антиген хорошо обнаруживался в нашей гепатоме и гораздо реже в первичных гепатомах, индуцированной канцерогенами. Это увеличивало вероятность того, что данный антиген является вторичным, что он не так уж и связан с опухолевой трансформацией.

Далее, у нас не было твердой уверенности в том, что наша гепатома является действительно гепатоцеллюлярным раком, т.е. опухолью, возникшей из клеток печеночной паренхимы, основной популяции печеночных клеток. Вполне возможно, что эта опухоль возникла из клеток желчных протоков, которые представлены в печени гораздо скромнее. И если бы наш антиген оказался органоспецифическим антигеном желчного эпителия, то вполне возможно, что в печени мы его бы не обнаруживали из-за низкой чувствительности метода преципитации в геле, а в опухоли он был бы представлен достаточно полно. В таком случае он оказался бы никаким не специфическим опухолевым антигеном, а органоспецифическим антигеном желчного эпителия. Эта возможность была вполне реальной и на нее указывал наш коллега по институту А.Я. Фриденштейн.

И, наконец, вполне могло быть, что этот антиген в нормальной печени присутствовал, но в небольших количествах, за пределами чувствительности нашего метода, довольно грубого, а в опухоли он был представлен в количественном отношении более выраженно.

С конца I960 года мы начали исследовать все эти возможности. При этом мы были настроены весьма скептически и вполне ожидали, что одна из этих версий может подтвердиться. Мы стали разрабатывать высокочувствительные методы преципитации в геле, тоже основанные на иммунофильтрации, которые примерно в 10–20 раз позволяли повысить чувствительность метода и установить, нет ли следов этого антигена в нормальной печени.

Н.В. Энгельгардт начала налаживать метод иммунофлюоресценции применительно к локализации нашего антигена, что оказалось чрезвычайно трудной методической задачей. Но главные наши ожидания были связаны с введением именно иммуноморфологического метода, который позволил бы установить, действительно ли наш антиген имеется в желчных капиллярах. Но задача эта оказалась очень трудной и была решена только в 1963 г., т.е. через несколько лет после того, как она была поставлена.

Одновременно мы начали смотреть различные штаммы опухолей на присутствие нашего антигена, чтобы проверить, не связан ли этот антиген с каким-то вирусом, который может выявиться в одной или другой опухоли.

Вот так шла наша работа в 1960–61 гг., шла с переменным успехом. И вот тут случилось событие, которое резко повернуло все направление наших исследований. Дело в том, что параллельно с исследованием специфического антигена гепатомы мы вели работу по антигенному упрощению. Здесь оказалось, что антигенное упрощение совсем не такой однозначный феномен, каким он казался Вайлеру и сначала нам при исследовании только 22-й гепатомы. В других штаммах гепатом оставались органоспецифические антигены, да и в этой мы потом обнаружили следы одного из органоспецифических антигенов печени.

В процессе опухолевой прогрессии спектр органоспецифических антигенов меняется, в

каждой опухоли имеется специфический набор органоспецифических антигенов, а их мы

идентифицировали уже несколько – по крайней мере 7, различных антигенов. С этим работала у нас Н.И.

Храмкова (Куприна), которая пришла в 1959 г., после университета, тоже с кафедры Белозерского, и с

которой мы до сих пор работаем вместе.

Здесь мы столкнулись с интересным явлением – индивидуальностью антигенной структуры различных гепатом (Khramkova et al., 1963). Мы решили проверить, с чем связана эта индивидуальность, не является ли она отражением того, что в развитии печени существуют, может быть, какие-то дискретные периоды, характеризующиеся определенным набором органоспецифических антигенов. Возможно, что антигенное созревание печени имеет несколько дискретных ступеней, и может быть, разные гепатомы соответствуют по своей структуре разным ступеням дифференцировки печени. Поэтому когда у нас была вся коллекция антител к 7 органоспецифическим антигенам, т.е. тест-системы к этим антигенам, мы с Н.И. Храмковой решили проверить эту гипотезу.

Поскольку у нас была тест-система на антиген гепатомы, то мы решили подключить и эту тест-систему тоже, хотя надежд особых мы с ней не связывали, просто решили посмотреть.

Тогда у нас работала студентка медицинского института, которая хотела познакомиться с иммунологией, поработать в лаборатории, она научилась преципитации в геле, и Н.И.Храмкова дала ей все наши тест-системы; она сначала взяла эмбриональную печень, чтобы посмотреть, есть ли там органные антигены – мы никогда раньше этого не делали, собрала эмбрионов на разных стадиях развития и зарядила опыт со всеми тест-системами.

Но на следующий день эта студентка почему-то не пришла регистрировать свои результаты, да и вообще куда-то исчезла, а мы, когда посмотрели преципитацию с антигеном гепатомы, то ахнули. В экстракте из эмбриональной печени было столько этого антигена, что с такой колоссальной концентрацией этого антигена мы не встречались ни в одном из препаратов гепатомы. Сначала мы решили, что это какая-то ошибка, что студентка что-то напутала, но мы даже не могли придумать, какую же ошибку она могла сделать, чтобы получить такой результат. Мы тут же поставили раститровку этого антигена, оказалось, что в этом препарате антигена было действительно очень много, тут же повторили этот опыт с печенью и другими органами эмбриона и нашли, что и в печени, и в разных органах эмбриона нашего антигена громадное количество, в несколько раз больше, чем в экстракте из гепатомы.

И вот тут мы встали поначалу в тупик. Откуда он там и почему, если это антиген эмбриональной печени, то почему он имеется в разных органах? И тут первая догадка нас осенила: это на самом деле не печеночный антиген, а антиген крови, сыворотки крови и поэтому он присутствует в разных органах, поскольку мы их от крови не отмывали. Мы взяли сыворотку эмбриональной крови, раститровали ее и получили титр огромный, которого ни в каком другом материале мы не получали.

Стало ясно, что антиген гепатомы, теперь уже так называемый антиген гепатомы, это антиген сыворотки крови. Когда это стало ясно, то тут мы немного похолодели. Действительно, наш антиген был сывороточным белком. Он мог синтезироваться в печени или в других каких-то органах в ответ на рост опухоли, быть белком острой фазы, например, которые в то время были уже известны. Они синтезировались в печени и выбрасывались в кровь в ответ на различные патологические воздействия. Например, в крови у крыс появлялся подобный белок при росте самых различных опухолей. Появление такого белка могло быть неспецифическим ответом организма на различные повреждающие воздействия. Появляясь в крови, он мог разноситься ею по различным органам и находиться в опухолях и некрозах. Хотя мы отмывали опухоли от крови, но она там все равно оставалась, так что он мог быть просто примесью, не имеющей ничего общего с опухолью.

Мы проверили кровь мышей, привитых нашей 22-й гепатомой, оказалось, что у них в крови полно этого антигена, что в крови его больше, чем в опухоли, и естественно, что органы животных, имевших опухоль, тоже содержали данный антиген. Раньше мы брали нормальные органы здоровых животных, а не привитых раковой опухолью, поэтому ничего там и не обнаруживали. Становилось все более вероятно, что мы скорее всего белок острой фазы приняли за специфический антиген. Но тогда он должен образовываться в ответ на рост любой опухоли, скажем, саркомы, не имеющей ничего общего с гепатомой.

Мы тут же помчались на 3-й этаж, где у О.М. Лежневой, сотрудницы Зильбера, были

мыши, привитые канцерогенными саркомами, и взяли у них кровь. Поставили ее в преципитацию и с

ужасом на следующий день обнаружили в одном из четырех случаев наличие нашего гепатомного антигена

в крови мыши с саркомой. Казалось, что все худшие предположения подтвердились, но оставался лучик

надежды: вдруг среди этих мышей попалась беременная мышь, а поскольку в эмбрионе так много этого

антигена, что он титруется в разведениях на тысячи, то вполне возможно, что и в крови беременной мыши

он обнаруживается.

Опять мы туда помчались, и оказалось, что в клетке были новорожденные мышата, но какая мышь их родила, это было не ясно.

Тогда мы взяли только самцов, привитых саркомами и другими опухолями, посмотрели их кровь и не обнаружили там гепатомного антигена. Хотя это не снимало наших самых худших предположений, но сделало ситуацию немного легче.

В крови животных с другими опухолями этот антиген тоже не обнаруживался. Ну, а вдруг этот антиген возникает в крови как ответ только на рост гепатомы или преимущественно на рост гепатомы. Для того, чтобы исключить все другие возможности, надо было показать прямым опытом, что этот антиген синтезируется в гепатоме. Если бы это удалось показать, тогда бы стало ясно, что речь идет о некоем эмбриональном антигене, синтез которого возобновляется при гепатоме, при раке печени. Это было бы очень интересно, но для этого, повторяю, нужно было прежде всего показать, что антиген синтезируется именно самой этой опухолью.

Сделать это было возможно, но не просто. Мы пошли сразу по трем путям. Во-первых, по пути гетеротрансплантации гепатомы на хомяков, в защечный мешок хомяков, там, где возможна гетеротрансплантация, и на крыс, обработанных кортизоном. Здесь мы исходили из простых соображений о том, что если антиген синтезируется опухолью, то мы найдем хотя бы немного этого антигена у хомяков в крови или в опухоли, и у крыс.

Параллельно мы начали опыты с И.С. Ирлиным и С.Д. Перовой, которая в то время тоже

пришла в нашу группу для работы (вместо Н.И. Храмковой, ушедшей в декретный отпуск) по гепатомному

антигену в культурах.

Мы пытались получить первичные культуры гепатомы. Если бы антиген синтезировался в культурах, то это было бы самое лучшее и ценное доказательство того, что он синтезируется действительно опухолью.

В этих опытах мы оказались более счастливыми.

Во-первых, мы нашли немного антигена в защечном мешке хомяков. У них не получалось больших опухолей, а возникали маленькие узелочки. Но в этих узелках, в экстрактах из них, мы обнаруживали гепатомный антиген. Было весьма вероятно, что он синтезируется опухолью, но все же исключить вероятность того, что мы занесли его с первичной прививкой, было трудно.

У крыс были более четкие результаты. У них мышиная опухоль очень быстро росла в

течение двух недель, а потом начинала рассасываться. И вот параллельно развитию и рассасыванию

опухоли в крови появлялся совершенно четкий гепатомный антиген, а потом вместе с рассасыванием

опухоли он исчезал. Но и здесь были сомнения: крысы и мыши – близкие виды, вдруг у крыс есть

перекрестно-реагирующий антиген? Мы взяли эмбриональную сыворотку крыс и обнаружили, что там явно

имеется перекрестно-реагирующий антиген, который давал сильное подавление нашей тест-системы, т.е.

там был родственный антиген. Но все же скорее эти опыты говорили о том, что у крыс просто есть аналог

такого же антигена, как и у мышей. Но нам казалось, что и этих доказательств еще мало.

Так прошло около двух месяцев, и к этому времени уже начали получаться первичные культуры гепатомы ин витро. И там, в культуральной среде обнаружили антиген гепатомы. Чтобы проверить, не занесли ли мы его с кровью, мы отмывали культуру, меняли среду, но он снова появлялся. Тут уже все сомнения отпали. Стало ясно, что гепатомный антиген синтезируется опухолью, и что мы выявили очень интересный феномен. У эмбрионов, скорее всего в печени, синтезируется некий сывороточный белок, который мы назвали альфа-фето-глобулином или фетальным альфа-глобулином, которого у эмбрионов очень много, он находится в концетрации, сначала превышающей концентрацию сывороточного альбумина, а затем, в концетрации, сравнимой в концентрацией альбумина, затем синтез этого антигена прекращается вскоре после рождения животного, но вновь возобновляется при первичном раке печени – гепатоцеллюлярном раке. Хотя это происходит не во всех случаях, в быстро растущих анапластических гепатомах он представлен лучше, чем в высокодифференцированных гепатомах, но во всяком случае в значительном количестве гепатом возобновляется синтез этого эмбрионального антигена. А наша 22-я гепатома оказалась самым сильным продуцентом этого альфа-глобулина, так что нам в этом смысле тоже повезло в свое время.

Итак, стало ясно, что в опухолях печени может происходить реэкспрессия антигена, который

синтезируется в эмбрионе и синтез которого полностью или почти полностью, но, скорее всего, полностью,

репрессирован в клетках взрослой печени. Значит в опухолях могут появляться специфические для данной

ткани эмбриональные антигены. Мало того, что они появляются в опухоли, но они могут секретироваться в

кровь, если это секретируемый белок, поэтому и в опухоли, и в крови животных-опухоленосителей

появляется опухолевой маркер, эмбриональный антиген, которого нет в крови здоровых взрослых мышей.

Стало ясно, что аналогичное явление имеет место и у крыс, это мы проверили, и что этот феномен имеет

общее значение, по крайней мере, для гепатом мышей и крыс.

Вся эта история с обнаружением АГ в печени эмбриона началась в январе 1962 г., а в июле 1962 г. в Москве должен был быть VIII Международный Противораковый Конгресс, на который был заявлен наш доклад по антигену гепатомы.

Дело в том, что П.Н. Грабар, известный французский иммунохимик, автор метода иммуноэлектрофореза, с которым мы были уже знакомы в то время, знал наши работы по гепатомному антигену и следил за ними, пригласил нас выступить с докладом на панельной дискуссии на этом конгрессе, поскольку это был первый специфический антиген, выделенный иммунохимически. Тезисы были уже посланы на конгресс, тогда мы еще не знали, что это антиген эмбриональный, а к маю уже прояснилось, что мы имеем дело совсем с другим феноменом – реэкспрессией эмбрионального антигена.

В институте Н.Ф. Гамалеи в то время шел ремонт, готовились к приему гостей, приезжаюших на конгресс, нас постоянно выгоняли из наших помещений, и как в такой обстановке мы смогли за 4 месяца прояснить всю картину с нашим антигеном, мне до сих пор непонятно. Но на VIII-м конгрессе в июле 1962 г. в Москве я докладывал наши результаты. Эти результаты были сразу оценены и замечены, они вызвали разную реакцию. Большинство вопросов касалось того, а есть ли еще в гепатоме специфический антиген помимо эмбрионального. Сразу наши данные стали достоянием и нашей, и международной аудиторий (Абелев и др., 1963; Abelev et al., 1963; Abelev, 1963).

К этому времени уже года два мы были знакомы с Ю.С. Татариновым, астраханским биохимиком, который работал по сывороточным белкам при патологиях печени. На него наши результаты произвели сильное впечатление. А он уже начинал работать над характеристикой белков эмбриональной сыворотки и быстро понял, что этот феномен интересно посмотреть на человеческой системе. Мы с этим не торопились, хотя было очевидно, что такая система может оказаться интересной в диагностическом плане. Но некоторые данные заставляли нас думать, что этот антиген может являться маркером пролиферации гепатоцитов, т.к. временный его синтез наблюдался у мышей с регенерирующей печенью. Так что мы и думали, что этот антиген скорее интересен как маркер пролиферации гепатоцитов, но не как иммунодиагностический маркер рака печени. Поэтому мы и не торопились с переходом на человека, с выходом в клинику.

Ю.С. Татаринов же очень быстро получил соответствующую сыворотку, противоэмбриональную, истощил ее взрослой сывороткой, посмотрел сыворотку больного гепатомой и тут же, в первом же случае убедился, что там есть эмбриональный альфа-глобулин, т.е. что этот феномен имеет место и у человека.

В начале 1964 г. он изложил это на 1-м Всесоюзном биохимическом конгрессе в Ленинграде и опубликовал в журнале «Вопросы медицинской химии» и тем самым показал диагностические аспект проблемы.

Я всегда так и считал, что диагностический аспект проблемы начат был Татариновым, что он был в Астрахани, в более сложных условиях, чем мы здесь в Москве, в Зильберовской лаборатории, поэтому я сдерживал своих сотрудников от выхода в диагностику, оставляя это привилегией Татаринова.

Но примерно в 1965 или 1966 году ко мне обратилась Н.И. Переводчикова из Института экспериментальной и клинической онкологии и предложила посмотреть эмбриональный альфа-глобулин при раке печени, чтобы выявить его диагностическое значение. Я сначала направил ее к Татаринову, но она настаивала на том, чтобы проводить работу с нами. К тому времени Татариновым уже было описано 6 случаев; и приоритет в этом деле все равно оставался за ним, я же во всех своих работах ссылался на него и на этот аспект работы, хотя сам относился к нему немного скептически, и мы в конце концов начали эту работу. Довольно быстро мы подтвердили татариновские наблюдения о том, что при первичном раке печени альфа-фето-глобулин появляется в крови, но показали, что это далеко не в 100% случаев, а примерно в 70% случаев, и во-вторых, что значительно более важно и интересно, показали, что то же наблюдается при тератобластомах яичка, т.е. при опухолях, происходящих из эмбриональных клеток. Причина появления в них альфа-фетопротеина была совершенно непонятна.

Мы взяли эти опухоли в числе прочих в контрольной группе и наткнулись на этот феномен. И в последующем это оказалось не менее важным, чем диагностический аспект при первичном раке печени.

В 1966–67 гг. картина была уже получена на большом материале, нам многое было ясно и мы опубликовали работу с этими наблюдениями в журнале «International Journal of Cancer» Abelev et al., 1967). Это было показано на 50 больных первичным раком печени, на большой группе больных тератобластомами яичек, и эта работа нашла очень большой отклик, и наряду с татариновскими работами обратила на себя внимание онкоиммунологов и по существу открыла диагностический аспект проблемы. Стало ясно, что в опухоли могут появляться эмбриональные антигены, выбрасываться в кровь и что они являются диагностическим маркером опухоли. Они могут использоваться для специфической серодиагностики рака – для его дифференциальной диагностики.

Нужно сказать, что вслед за нашими первыми работами на гепатоме шли работы Голда и Фридмана (Gold & Fridman, 1965), которые сначала повторили по точно такой же методике, включая даже «четверки» и ссылаясь на нас, выявление методом преципитации в агаре специфического антигена в опухолях кишечника, а потом, также вслед за нашей работой, показали, что этот антиген является эмбриональным. В 1969 г., тоже спустя пару лет после публикации наших работ по альфа-глобулину в крови, они тоже показали, что раковоэмбриональный антиген, правда в малых концентрациях, появляется в крови больных опухолями прямой и толстой кишки и может служить там соответствующим маркером.

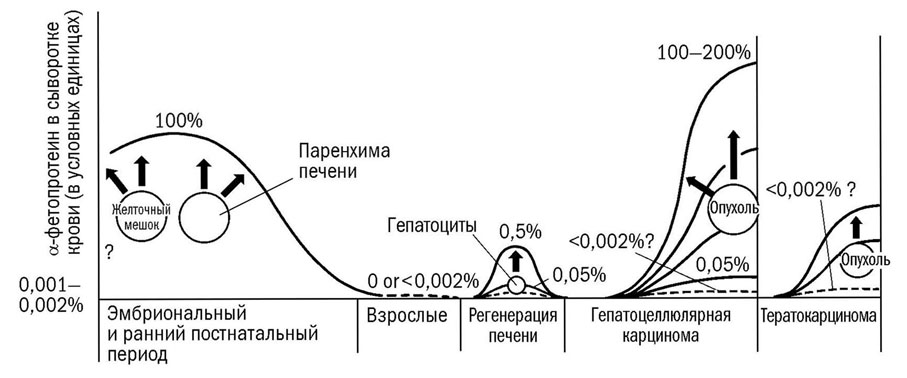

Схематическое изображение динамики АФП в онтогенезе и канцерогенезе. Сплошные линии – cывороточный уровень АФП, пунктир – ожидаемый уровень АФП, «?» – неизвестно (Абелев, 1971) |

Во второй половине 60-х годов стало ясно, что в разных опухолях могут появляться эмбриональные антигены, что эти антигены могут либо секретироваться, либо попадать просто в кровь, что наличие их в крови является признаком данной формы рака, и, как было показано в последующих наших и чешских работах, динамика этих антигенов в крови хорошо отражает динамику развития соответствуюцих опухолей. К исходу 60-х гг. было три опухоли, которые могли диагностироваться по эмбриональным антигенам: первичный рак печени, тератобластомы яичка и яичников, рак прямой и толстой кишки.

Резонанс

Весь цикл работ, который мы начали публиковать с 1959 г., и основная работа которого вышла в 1963 г. (по эмбриональному антигену в гепатомах), привлек к себе большое внимание. Но после того, как в них появился диагностический аспект, т.е. с 1967 г., интерес к ним стал просто огромным. Здесь сыграло роль и то, что Грабар был в курсе наших работ, что его лаборатория в Институте рака во Франции занималась близкими проблемами и они с 1965 г. начали воспроизводить с теми же результатами наши работы на крысах. Они также начали развивать диагностический аспект работы, вошли в контакт с Дакарским университетом, с проф. Массеевым, который тогда там работал. А поскольку частота первичного рака печени в Западной Африке чрезвычайно высока, там начал накапливаться большой материал, подтверждающий первичные наблюдения. Интерес к проблеме рос.

В свое время мне удалось договориться с Г. Гудменом, возглавляющим иммунологический отдел ВОЗ (9), очень умным, приятным и интеллигентным человеком, относительно организации международного эксперимента по проверке диагностического теста в странах Африки. С 1968 г, такой эксперимент начался. Начался он нашей с Татариновым поездкой по странам Африки, по центрам, где изучали первичный рак печени. Это была очень впечатляющая поездка, с приключениями, с демонстрацией и пропагандой наших результатов, с завязыванием научных контактов и организацией, в конечном счете, международного эксперимента, который уже в 1969 г. дал очень четкие результаты, опубликованные в 1970 г, в журнале «Cancer» (O'Conor et al., 1970).

Все это создало альфа-фетопротеиновому тесту быстрое и всеобщее признание, широкое распространение во всех странах. Стало развиваться его применение при тератобластомах яичка и яичников, там, где он позволял оценивать эффективность лечения. А поскольку при этих опухолях, в отличие от первичного рака печени и хирургическое, и химиотерапевтическое лечение весьма эффективны, то оценка эффективности лечения просто по серологическим тестам чрезвычайно важна.