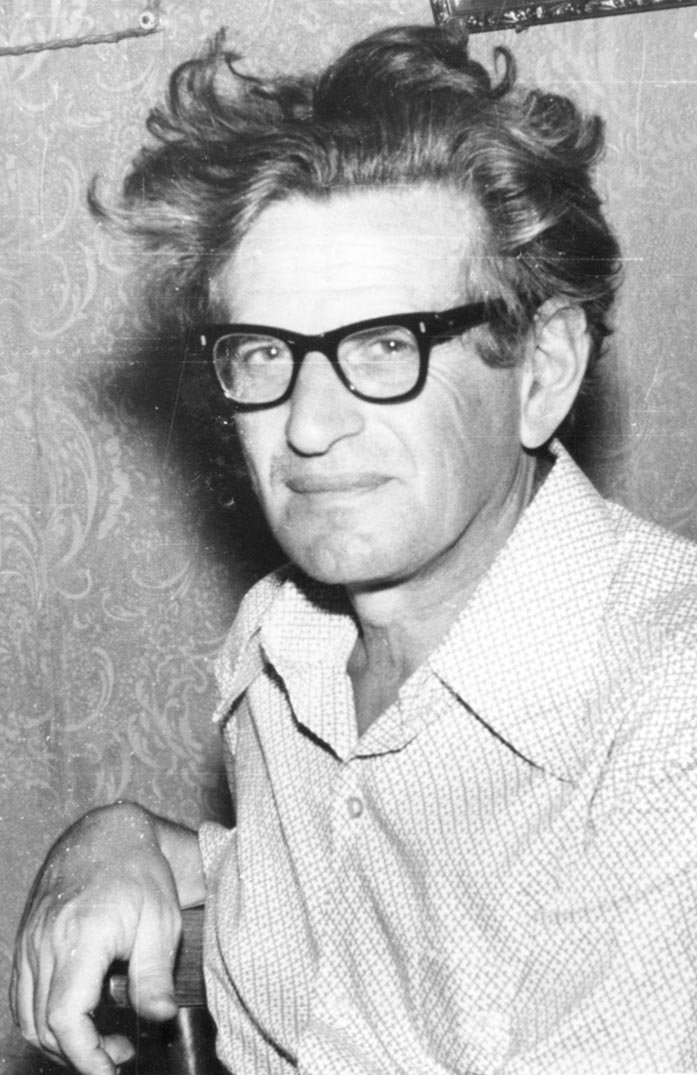

Мне бы очень хотелось рассказать о моем Учителе, Ароне Евсеевиче Гурвиче. Он этого более чем заслуживает. Все, кто его знал, считали его уникальной личностью.

Прежде всего, он был мудрый человек. И хотя евреи, его окружавшие на работе, были полностью ассимилированными, не знали идиш и понятия не имели о еврейских традициях, они наградили его подпольной кличкой «ребе». Действительно, благодаря своей мудрости и чрезвычайно высоким моральным стандартам, он был желанным советчиком. У него даже была официальная общественная функция – председатель товарищеского суда.

Я проработал в его лаборатории более 16-ти лет до моего отъезда в Израиль, сначала аспирантом, затем – старшим лаборантом и затем – младшим научным сотрудником со степенью.

13 февраля 1978 года я прибыл в благословенную страну Израиля. Этим актом я оборвал все связи, которые у меня установились за эти 16 лет. Остались одни воспоминания. Среди всех, кого помню, вспоминавшихся, Арон возвышался, как Эверест. Его я вспоминал чаще всех и по сей день вспоминаю очень часто.

Начнём с его основополагающих: «Как дальше жить – неясно» и «Люди не созданы для того, чтобы жить друг с другом». Эти чеканные формулировки, которые Арон так любил повторять, были для меня чрезвычайно актуальными именно в первые годы эмиграции, когда пришлось попытаться понять новые коды поведения, совершенно непривычные особенно для человека, выросшего в Союзе, и как-то приспособиться к этим кодам. Всё было незнакомым, странным и непонятным и, естественно, не только каждый день, но и каждый час было неясно, как дальше жить. Ну и конечно, каждый день и час сталкиваешься с новыми незнакомыми людьми и каждый раз убеждаешься в том, что люди не созданы для того, чтобы жить друг с другом.

По моему мнению, после лагеря и войны, эмиграция – самое тяжелое испытание, выпадающие на долю человеку, даже если она зовется репатриацией. Все вновь приехавшие переживают эмиграционный шок, все в напряжении, жизнь – сплошная нервотрепка, а, как справедливо утверждал Арон, «все болезни от нервов, только сифилис от большой любви». До СПИДа он, к сожалению, не дожил. Семейные отношения и в мирное время оставляют желать лучшего, а эмиграция вносит в них свою суровую лепту. Это ещё один повод вспомнить Арона. Когда как-то вечером Игорь Абелев сказал – устал, пойду домой, отдохну, – Арон с удивлением прореагировал: «Разве дома можно отдохнуть?».

Очень часто я вспоминал и другое его основополагающее правило. Как-то я пришёл в лабораторию в мрачном расположении духа, и Арон спросил – что случилось, Жора? Я ответил – с женой поругался.Тогда Арон сказал: «Разве можно ругаться с женой?» И на мой вопрос – а что же делать? – ответил: «Пассивно обороняться!» Ну разве такое можно забыть?

Перейду теперь к другой теме – Арон как учёный. Выражаясь высокопарно, наука – это добывание новых знаний. Это в теории. Однако на практике, особено на практике советской науки, научная работа в области экспериментальной биологии зачастую ничего общего с поиском нового не имела. Да и на Западе ситуация не столь однозначна. Арон неустанно искал новое. Высшая положительная оценка, которую он давал какой-то идее: «Этого никто не делал». Я с ним постоянно спорил на тему, что важнее в науке – быть первым или быть лучшим. Я считал, что важнее быть лучшим, Арон неизменно – первым. Ирония судьбы. Он приобрел международное имя не потому, что первым предложил иммуносорбент, а потому, что создал лучший иммуносорбент. Приехав в Израиль я с радостью обнаружил, что ведущие компании по продаже реактивов продают целлюлозу, модифицированную по Гурвичу. Более того, химическое соединение, которое Арон впервые применил для присоединения белков к целлюлозе, было использовано – разумеется, с сылкой на Гурвича – для присоединения нуклеиновых кислот к бумажным дискам, применяемым для одного из основных методов молекулярной биологии – для гибридизации.

Ирония на этом не закончилась. Арон был первым, кого заинтриговал факт драматического торможения синтеза антител, и он со свойственной ему настойчивостью и изобретательностью пытался выясить механизм этого феномена, но без успеха. К сожалению, он опередил своё время. Когда он заинтересовался этой темой, о существовании специальных клеток, тормозящих иммунитет (так называемых Т-супрессоров) ничего еще не было известно, не говоря уже об открытом много позже механизме клеточного самоубийства.

Хочу отметить несколько особых черт его характера, которые оказали существенное влияние на его научную деятельность. Ему очень трудно было сделать выбор из нескольких возможностей. Для того, чтобы понять, о чём речь, я сошлюсь на самого Арона. Он рассказывал: «Андрей (его сын) ещё более нерешительный, чем я. Когда он, катаясь на лыжах, подходит к месту раздвоения лыжни, он может стоять час, не решаясь повернуть туда или сюда». В работе самого Арона эта черта, однако, играла скорее положительную роль. Он долго колебался в выборе из многих возможностей, тем самым глубоко обдумывая каждую из них.Это, конечно, много лучше, чем бездумная импульсивная решительность. Другая особенность его характера, сказывавшаяся на его работе, – глубочайший пессимизм. Заканчивая ставить опыт, результаты которого можно будет прочесть только через 48 – 72 часа, он любил повторять: «Вот сейчас самое время радоваться, опыт поставлен успешно» – прозрачно намекая на то, что результaты, конечно, будут печальными.

Здесь я плавно перехожу к его стилю руководства аспирантами. Прежде всего, он был крайне либеральным руководителем, почти не давил, но был чрезвычайно скуп на похвалу. Когда я существенно упростил разработанный им оригинальный метод количественного определения антител в сыворотке крови и показал ему результат, он сказал: «Это вы, конечно, сделали из-за лени» – и был совершенно прав. Когда же я приходил к нему со своими многочисленными завиральными идеями, он неизменно демонстрировал глубокий пессимизм. Он, естественно, понимал проблему гораздо лучше, чем я, и видел далеко, но видел, главным образом, препятствия, которые не позволят реализовать предложенное. Я уходил от него огорчённый, расстроенный и обескураженный. Но через несколько дней, при случайной встрече в коридоре, он вдруг спрашивал: «Жора, а вы помните, вы предлагали сделать то-то и то-то, вы это сделали?» Я с возмущением восклицал: «Но вы же сказали, что ничего не получится» – на что он с усмешкой говорил: «На меня не ссылайтесь». Он повторял это часто и в других ситуациях, и я всегда трактовал это как попытку отучить сотрудников ссылаться на авторитеты, а думать самим. Это резко констрастировало со стилем научного руководства других завов лабораториями и отделами. Не могу удержаться и приведу забавный пример. Мой коллега-аспирант рассказывал о своём научном руководителе, большом учёном, члене-корреспонденте АМН, следующую историю. Когда бы он ни приходил к своему шефу с каким-либо предожением, тот неизменно отвечал: «Нас это не интересует».Тогда аспирант применил другой творческий подход. Он говорил: «А помните, И. И., вы говорили, что нужно сделать то-то и то-то?» И получал неизменный ответ: «Почему же ты не сделал?

Как уже было сказано, ничего подобного Арону не было свойственно. Более того, я извлек из фразы «на меня не ссылайтесь», по-видимому, правильные уроки, стал обдумывать свои идеи сам, принимал решение делать или не делать сам, и если делал и получалось, приходил к Арону с готовыми результатами. По-видимому в связи с этим, Арон принял судьбоносное для меня решение и сказал: «Жора, вы больше не нуждаетесь в руководстве, делайте что хотите, у меня только одна просьба – время от времени рассказывайте мне о своей работе». Однако ещё до этого он сказал мне, чтобы я публиковал статьи только под своим именем, даже тогда, когда работа была выполнена вместе с ним. Впоследствии он дал мне возможность, числясь у него в штате и получая зарплату, работать в другой лаборатории по теме, не имеющей никакого отношения к основным темам Арона. Я думаю, что это редчайший случай.

Не могу не вспомнить бесценные советы в отношении докладов своих данных на конференциях и симпозиумах. Перед моим самым первым публичным выступлением он настойчиво советовал мне подготовить сообщение «для идиотов». Все мои возражения о том, что я собираюсь выступить перед специалистами, он с негодованием отвергал и справедливо отмечал, что никто не хочет напрягаться. Ещё один бесценный совет состоял в следующем. Он говорил, что в каждой работе есть слабые места и, докладывая свою работу не следует ни в коем случае скрывать это, а, напротив, самому указать на слабости. Этим, говорил он, вы обезоружите потенциальных критиков. С тех пор я неизменно следую его совету и никогда об этом не пожалел. Хочу добавить, что эти высказывания были не просто полезными советами, извлечёнными из житейского опыта, а результатом глубокого понимания человеческой природы. Арон не просто усвоил банальную истину о том, что человеку свойственно ошибаться. Я убеждён, что он открыл её для себя сам. Он многократно и в самой разнообразной форме указывал, что исследователь должен принимать во внимание то, что каждый полученный им результат может оказаться ошибочным и действовать соответственно. Сам он следовал этому своему правилу неукоснительно и, высказывая своё мнение по какому-либо вопросу, говаривал: «Возможно, я ошибаюсь, я в своей жизни часто ошибался».

Арон был сильным, мужественным и независимым человеком. Советскую власть он ненавидел, но, понимая, что ничего изменить нельзя, пытался, насколько это было возможно, держаться от власть предержащих подальше. Он был заведующим лабораторией в академическом институте, а одна из важнейших функций зава в советской науке состояла в «выбивании» ставок, дополнительного помещения, импортного оборудования и т.п. Он, по возможности и в ущерб себе, избегал этого. В принципе, его экзистенциальная позиция состояла в «стоическом неучастии» Когда начальство однажды предложило ему заняться разработкой биологического оружия (редкая возможность увеличить штат, получить валюту и т.п., воможность, в которую другие завы вцеплялись, «как кобель в падлу»), он твёрдо отказался, заявив, что на войну работать не будет. Столкнувшись с такой твёрдой позицией, начальство, привыкшее к всеобщей покорности, даже несколько растерялось и отступилось. Во всяком случае, немедленных оргвыводов не последовало

Вообще, он был человеком твёрдых приципов, которые, по возможности, не нарушал. К людям, независимо ни от чего, он относился очень уважительно и доброжелательно. Он считал, что критиковать и судить людей нельзя (редчайшее качество для советского человека), он даже советскую власть критиковал косвенно, в духе своего своеобразного чувства юмора. В тот день, когда у него родилась внучка, советские газеты сообщили, что у президента Картера родилась внучка. Через несколько дней Арон пришёл в лабораторию во второй половине дня и объяснил своё отсутствие тем, что он и президент Картер занимались в этот день одним и тем же, а именно: в то утро «давали» детские коляски, и они несколько часов простояли в очереди. Арон, как правило, не критиковал ни стиль советских научных боссов, ни процесс массового производства малограмотных кандидатов наук, ни общий низкий уровень советской биологии. Он только иронизировал иногда. Так однажды он упрекнул меня в том, что я плохо работаю и, в результате, публикую в год всего одну статью. «А вот академик Н. публикует новую статью каждые две недели». А в другой раз, вернувшись с сессии АМН, посвященной развитию иммунологии в нашей стране, он спросил меня, сколько, по моему мнению, в Союзе иммунологов. Я посчитал на пальцах и сказал – восемь. Арон ехидно улыбнулся и сказал: «Тысяча».

Арон был знаком чуть ли не со всеми биологами Москвы, и мы, его сотрудники, часто спрашивали его мнение о том или другом из них. У него было два стандартных ответа, один положительный – «знающий», и другой – отрицательный – «энергичный». Никаких подробностей или деталей из него вырвать было невозможно. Я тогда совершенно не задумывался над тем, почему Арон выбрал именно эти слова, «знающий» и «энергичный». Много позже, уже в Израиле, я где-то прочёл, что великий человек это тот, кто видит дальше всех и хочет сильнее всех. После знакомства с этим определением я довольно быстро сообразил, что чаще встречаются другие комбинации. Есть люди, которые видят достаточно далеко, но с низким уровнем мотивации, амбициозности, честолюбия. Они, как правило, никуда сильно не рвутся и никому дорогу не перебегают. И есть такие, которые видят чуть дальше собственного носа, но их амбициозность достигает уровня наркозависимости. Они готовы родную мать продать ради минимального продвижения по карьерной лестнице. И тогда я подумал, что именно таких деятелей Арон определял словом «энергичные».

Надо добавить к этому, что жизнь в Израиле чуть ли не каждый день разрушала одну за другой те многочисленные иллюзии касательно жизни на Западе вообще и в Израиле в частности, которые я привез с собой в багаже своего гигантского советского невежества. В частности, начав работать в Институте Вайцмана, я утратил очередную иллюзию, обнаружив, что наряду с талантливыми учёными там работают весьма посредственные научные сотрудники, которые, тем не менее, имеют профессорские звания и занимают высокие административные посты. Одна из таких профессоров, дама приятная буквально во всех отношениях, за глаза определялась как «блестящий лаборант» и не более того.У этих деятелей посредственность, как правило, сочеталась с невероятным апломбом и иногда с высокомерием.

Один из талантливых профессоров и просто умный человек доходчиво разъяснил мне ситуацию. Допустим, сказал он, в комиссию по присуждению профессорских званий поступили документы от ста претендентов, а профессорских позиций только 20. 10 явно плохих будут отброшены сразу. 10 явно хороших будут утверждены немедленно. Останется 80 более или менее одинаковых посредственностей, из которых комиссия должна выбрать 10. И вот здесь, подчеркнул мой поводырь, вступают в силу ненаучные соображения. И побеждают здесь самые пронырливые, самые ловкие, самые энергичные. Дальнейшее знакомство с Израилем, в особенности, с израильской политической системой привело меня к убеждению, что в этой сфере энергичные активно вытеснили всех знающих. По-видимому, поэт Борис Слуцкий имел в виду именно энергичных, когда писал: «Люди сметки и люди хватки \ победили людей ума \ положили на обе лопатки \ наложили сверху дерьма». Это он пророчески об Израиле писал. Отсюда наши израильские неисчислимые беды. Как любит говорить один очень талантливый и мудрый израильский артист: «Поправьте меня, если я прав».

И раз уж я заговорил об Израиле, я хочу остановиться на очень важной стороне личности Арона – на его еврействе. В своей знаменитой работе об антисемитах и евреях Сартр разделил евреев на две категории. Он отметил, что больше всего антисемиты ненавидят тех евреев, которые пытаются быть большими французами, чем сами французы, скрывая или маскируя при этом своё еврейство. Такие евреи, заметил Сартр, смотрят на себя глазами антисемитов, рассматривая своё еврейство как нечто постыдное. К тем же евреям, которые не только не скрывают, а демонстрируют своё еврейство любым способом, включая традиционную одежду, французские антисемиты относятся даже с некоторым уважением.

Как мне видится, российские евреи ничем не отличаются от французских. Я не раз слышал такие рассуждения: «Какие мы евреи, языка не знаем, родной язык – русский, воспитаны на русской культуре и т.п.». (Замечу в скобках – в этих рассуждениях есть хотя бы какая-то логика, а вот высказывания некоторых очень известных евреев, которые я недавно слышал, лишены всякого смысла. Один говорил: «Я русский, в жилах которого течёт еврейская кровь», – а другой выразился ещё образнее: «Я русский еврейского разлива». Если эти господа так хотят стать русскими, пусть приедут в Израиль. Тут они моментально станут русскими, а в некоторых случаях им придется даже доказывать, что они евреи, так же, как в их прошлой жизни в России им приходилось доказывать, что они не верблюды. Но вернёмся к нашим евреям.) Лучше всех это состояние ущербности и даже комплекса неполноценности описали, как это водится, поэты. Светлов говорил – почему они нас так ненавидят, ведь мы уже пьём, как они. А уже вышеупомянутый Слуцкий писал: «Не воровавший ни разу, \ не торговавший ни разу \ ношу в себе как заразу \ эту особую расу.» Как заразу!

Такое отношение к еврейству было Арону абсолютно чуждо, хотя он тоже не знал еврейского языка и был крайне далёк от еврейских традиций. В результате многолетнего тесного общения с этим человеком у меня сложилось следующее мнение о нём. Он был гордый, цельный, совершенно неущербный человек, с глубоким чувством человеческого достоинства. Он чувствовал себя в среде русского народа как равный среди равных. Он был самим собой всегда и везде. А быть самим собой для него значило также быть евреем. И он был, как говорят в Израиле, гордым евреем. Он бы мог, перефразируя известное англосаксонское выражение, сказать – это мой народ, когда он прав и когда он не прав. Он любил говорить о себе: «Я – сын Авраама». Ну, и абсолютно в своём неповторимом стиле любил заявлять: «Я старый, больной, беспартийный еврей». Как я уже говорил, Арон ни в коем случае не рассматривал своё еврейство «как заразу». Не впадал он и в противоположный грех, свойственный некоторым евреям – идеализировать всё еврейское. В своей жизни ему приходилось сталкиваться с разнообразными евреями, в том числе, к сожалению, и с мошенниками, фабрикующими результаты экспериментов, ворующими чужие идеи и разработки, приспособленцами, стукачами и подонками. Верный своему принципу не судить и не критиковать, он, тем не менее, выражал своё отношение к этим людям в свойственной ему своеобразной метафорической форме.

Но сначала маленький штрих его биографии. Арон был в составе той группы советских войск, которая освободила Освенцим. Он ходил по лагерю и видел то, что можно было увидеть, и представлял себе то, чего уже нельзя было увидеть.

И вот когда я, например, рассказывал ему об очередной мерзости, сотворенной каким-нибудь евреем, этот советский солдат, еврей и один из освободителей Освенцима иногда говорил: «Одну маленькую печечку в Освенциме надо было сохранить!» Я полностью отдаю себе отчёт в том, что эта его фраза вызовет праведный гнев у многих евреев. Но, как говорится, разумному достаточно. А мнением тех евреев, которые в Союзе были пламенными коммунистами и интернационалистами, а в Израиле стали пламенными сионистами и националистами, можно пренебречь.

Арон сказал эту фразу наблюдая российских евреев. Я, прожив 26 лет в Израиле, нередко, к сожалению, просто не мог не вспоминать её, так она была актуальна.

Таким был незабвенной памяти российский гражданин, еврей, большой учёный и дорогой человек – Арон Евсеевич Гурвич.