Когда мы говорим о науке застойного двадцатилетия, 1968–1987 гг., то имеем в виду весьма замкнутую систему советской науки, оторванную от международного научного сообщества, монополизированную и встроенную в прочное здание тоталитарного государства. Эти особенности, несовместимые с самой сутью науки, казалось бы, должны были привести к ее полному вырождению. Но как цензура в литературе привела к существованию двух литератур – подцензурной и самиздата, так и пресс тоталитаризма в науке привел к ее расслоению на организованную, управляемую, «подцензурную» и альтернативную – неорганизованную, свободную науку, на два научных сообщества, существующих в одном обществе, взаимодействующих, но живущих по разным законам и образующих несмешивающиеся среды.

Отмена цензуры привела к выходу самиздата из подполья – и, тем самым, к его концу. Точно так же, с перестройкой закончилось время «альтернативной» науки, и она влилась в науку мировую, развивающуюся но законам научного сообщества.

Разобраться же в науке застойного времени нужно не только для того, чтобы понять, чем и как она жила в то время, но и чтобы увидеть, с чем она вошла в период перестройки и во что преобразуется сегодня. (1)

Этот очерк построен на личных впечатлениях и наблюдениях и не претендует на научный анализ проблемы. Он ограничен областями биологии и биомедицины, с которыми автор преимущественно имел дело. Он посвящен «альтернативной» науке. Структура же официальной науки в этот период весьма полно рассмотрена в книге М. Поповского «Управляемая наука» (Лондон, 1978).

Возможность выбора. Две науки

Сама возможность существования двух литератур или двух наук в застойный период могла возникнуть только вследствие значительной либерализации режима по сравнению с эпохой сталинизма. Действительно, после хрущевской оттепели (1956–1964) стал уже невозможен да и не нужен террор эпохи сталинизма. После Чехословакии 1968 г. система прочно стала на рельсы тоталитарного развития: внутри нее уже не было реальных сил, способных оказать ей действенное сопротивление. Она могла позволить некоторые послабления режима. Абсолютная стабильность, достигнутая во внутренней и внешней жизни страны, стала основой застоя, который включил и область партийно-государственного контроля личности. Если в эпоху Великого Террора было немыслимо малейшее отклонение от общепринятого канона, то в эпоху застоя пресекалось лишь демонстративное несогласие с «линией партии». Если отклонение от этой линии при Сталине автоматически вело к уничтожению «уклониста», то «прейскурант» брежневского времени был много мягче – плата карьерой, работой, реже свободой, и почти никогда жизнью.

Если Сталин уничтожал людей целыми социальными слоями – дворянство, крестьянство, духовенство, купечество, или целыми народами, то тактика застоя перешла на индивидуальную прополку – «выдергивались» из каждой социальной группы лишь тех, кто демонстрировал свое неприятие режима.

Другими словами, если в эпоху Большого Террора господствовал неизбирательный отбор и выживание человека было лишь делом случая или его исключительных качеств (2), то в эпоху застоя отбор стал избирательным. Перед человеком стал выбор – выбор во всех областях личной, социальной и научной жизни. Выбор между «жизнью как все» и «жизнью не по лжи», выбор между социальной нормой и велением собственной совести, между сотрудничеством и отказом от сотрудничества с политической полицией, между принадлежностью к партии и жизнью вне ее, между участием и неучастием в личных, групповых и массовых демонстрациях лояльности, между использованием, безразличием или неприятием государственного антисемитизма, выбор между эмиграцией и жизнью в стране, и так почти ко всех сферах жизни. В науке область выбора формулировалась вполне определенно: служить сложившейся в науке иерархии с ее тоталитарной идеологией и делать карьеру, опираясь на нее, либо воспринимать себя как часть исторического и международного научного сообщества с его этикой и системой ценностей.

Выбор на всех этих перекрестках был трудным, но возможным и приводил к возникновению альтернативных сообществ: ортодоксов и диссидентов, циников и «узников совести», крайних эгоистов и столь же крайних альтруистов, людей всесторонне контролируемых системой и внутренне независимых от нее.

Именно этот последний критерий – готовность к принятию контроля или внутренняя независимость от него – составлял водораздел между официальной конъюнктурной и «альтернативной» наукой. Это было стремление установить острова реального мира в «королевстве кривых зеркал» и искаженных мер, причем без расчета на близкий конец эпохи и без надежды на возможную демократизацию системы или «перестройку» в обозримом будущем.

Выбор в науке, казалось бы, касался лишь ее профессиональных аспектов. Но с неизбежностью он сталкивался, если не с политическими, то с социальными особенностями системы – с ее несправедливостью, стремлением вторгаться во внутреннюю жизнь человека, в область его достоинства, в естественные права человека, его отношение к людям.

Национальная дискриминация, при этом, была очень частой и типичной причиной, порождающей ситуации конфликта и выбора.

Выбор был перманентным, одно испытание сменялось другим и выдержать все было невозможно. Отсюда некая размытость границ, попытки найти компромисс, вписаться со «своим уставом» в «монастырь» официальной науки – попытки снижающие черно-белый, контрастный характер разделенных сообществ. Но попытки – чаще всего временные, обреченные на отторжение.

Выбор делался зачастую интуитивно, но с ясным пониманием того, что за него, возможно, придется дорого платить. Страх, вселившийся в нас в недавнем прошлом и растворившийся в нашей крови, был неизменным спутником выбора. Это был выбор перед лицом страха, – страха перед лицом непредсказуемых последствий. Страх преодолевался лишь сознанием того, что выбор неминуем, что не сделав выбора, диктуемого внутренним чувством, ты просто полностью потеряешь уважение к себе. Отсюда и существование небольшого, но убежденного научного сообщества в нашей науке, существовавшего бок о бок, и взаимодействующего, но не смешивавшегося с официальной наукой. Страх, как неутомимый чистильщик, выметал из рядов этого сообщества всех, кто случайно забрел туда, и заставлял «чистую» публику держаться в стороне от «альтернативных» поселений.

«Альтернативное» сообщество было «невидимым колледжем», оно объединялось общей системой ценностей и общностью судьбы его участников. Оно не смешивалось с официальным научным сообществом по тем же причинам: несовместимостью ценностных систем и разными судьбами.

И еще одна особенность «альтернативных» сообществ: к ним человек приходил в силу неких, часто иррациональных духовных начал – чувства долга, совести, достоинства, в их как бы вечном и надиндивидуальном проявлении. Отсюда – сближение с религиозным отношением к миру и месту человека в нем, причем у людей, выросших в обстановке безусловного атеизма и прагматизма.

Без решения

Время от времени, с небольшими вариациями у нас с А. Е. Гурвичем происходил даже не спор, а скорее обмен мнениями:

А. Е. Мы все делаем черное дело. Мы работаем на дьявола.

Я. Но мы же не работаем на войну, мы же не делаем ничего секретного, мы же решаем чисто научные задачи.

А. Е. Каждому отведена свои роль: одни делают атомную бомбу, другие борются за мир, третьи создают видимость плодотворного мирного общества – это мы. Все мы, и чем больше наши успехи, тем больше укрепляем дьявольскую систему.

Я. Но люди же болеют. Кто же, как не мы, им поможет? Ведь то, что мы делаем, прямо идет к людям – и твои сорбенты и наши диагностикумы.

А. Е. Проблема неразрешима. Мы укрепляем дьявольскую систему.

Я. Я не согласен. Мы делаем ту работу, которую Короленко называл органической. Вокруг нас растут люди здравого смысла, неискаженных критериев, способные отличать белое от черного и в науке и в обществе. Без этого никакие сдвиги в обществе ни к чему не приведут. Я хочу думать, что в наших ячейках идет кристаллизация нормальных людей, как из пересыщенного раствора на центрах кристаллизации.

А. Е. И все-таки мы работаем на дьявола.

Кто шел в науку

Итак – выбор. Он начинался с вопроса, куда идти? Кто и зачем шел в науку? Едва ли не большая часть – за гарантированной и престижной карьерой: аспирантура – степень – прочное, обеспеченное положение, высокий престиж научного работника, перспектива академической карьеры.

Эта дорога была открыта для социальной элиты – детей и жен номенклатуры или высшего слоя интеллигенции. Хорошая анкета – коренная национальность, партийность и общественная работа – составляли минимальный набор требований к стремящимся на этот путь. Эти требования включали не только хорошую «родословную», но и собственную активную позицию кандидата в научные работники, зачастую – сотрудничество с «органами» или, во всяком случае – лояльность к ним.

Иные люди шли в «альтернативную науку». Те, кто чувствовал, что только в науке человек еще может проявить собственную инициативу, реализовать свои индивидуальные способности, заниматься творческим трудом, т. е. те, кто искал живой, подлинной жизни, невозможной в иных сферах деятельности. В «альтернативную» науку стремились и те, кто хотел жить в мире неискаженных понятий, кто искал демократизма, справедливости, этических идеалов, высоких целей в жизни. И, конечно, те, у кого «чесались мозги» – кого интересовала наука и научное творчество сами по себе, те, кого увлекала возможность задавать вопросы Природе.

Это были люди, как правило, сторонящиеся показухи «общественной деятельности», далекие от партии и зачастую с неблагополучными анкетами. Они знали, что на каждом шагу пути в науку их ждут препятствия, преодолеть которые можно только сверхнапряжением сил, настойчивостью и терпением. И это тоже был активный выбор. Их путь обычно не лежал через аспирантуру. Он шел через трудно добытое место лаборанта или старшего лаборанта; диссертация доставалась им не в виде готовой трехлетней «темы», исход которой был предрешен, но в результате настоящей поисковой работы, часто сочетающейся с обязательствами по лаборатории. Она обычно занимала не менее 5–7 лет напряженной работы. Но и «качество» кандидатов в обоих потоках было, как правило, несравнимым. Весьма типичен был путь через позицию технических помощников – препараторов или лаборантов. Стесненные штатные возможности «альтернативных» лабораторий заставляли годами, со студенческих лет отбирать желающих работать в лаборатории и зачастую годами «пробивать» их в штат.

Так параллельно с кадрами «официальной» науки естественно создавались кадры «альтернативного» сообщества.

Конечно, и здесь «на входах» в науку иногда происходило смешивание: карьерная публика попадала вместе с аспирантским местом в «альтернативную» лабораторию, либо через аспирантуру шли настоящие кадры – были же и хорошие люди с приличной «родословной», но очень и очень быстро все расходились по своим местам. У меня на глазах, в короткий срок, пятеро «благополучных» ребят проходили аспирантуру в «альтернативных» лабораториях – никто из них там не остался, все ушли в свою среду.

Директора

Теперь – выбор на другом конце иерархической лестницы – на уровне директоров. Конечно, директора относились к наиболее элитарному, и безусловно, номенклатурному слою научной интеллигенции. Директор был ключевой фигурой советской науки. Элементарной единицей научной структуры стал институт – не индивидуальный исследователь, не группа или лаборатория, не отдел – а институт. Директор назначался сверху, он единолично руководил институтом, осуществлял в нем всю полноту власти, но и отвечал лично за все происходящее в институте, включая идеологию, науку и выезды на картошку. И, конечно, полностью контролировался партаппаратом и КГБ, представители которого в виде работников первых отделов и кураторов были в каждом институте. Более того, некоторые директора приходили прямо из системы КГБ, как, например, небезызвестный директор института им. Н. Ф. Гамалеи в конце 50-х –начале 60-х годов – академик ВАСХНИЛ С. Н. Муромцев – бывший директор микробиологической «шарашки».

Несомненно, что директора находились под максимальным и, так сказать, под перекрестным давлением соответствующей Академии (и ее отдела кадров), райкома (по всем линиям – от картошки до кадров), и КГБ – о чем я уже говорил. Но выбор все-таки оставался и для директора.

После И. В. Курчатова и С. П. Королева становилось все более ясно, какие невиданные возможности предоставляет директорам тоталитарная система: возможность сконцентрировать в одних руках, под единым началом и абсолютно монопольно громадные научные силы и средства. С начала 70-х годов такой подход стал официальной, государственной доктриной. Он был осознан многими директорами, которые использовали эту доктрину, прежде всего, для укрепления своей власти и установления полной управляемости в институтах. Управляемый директор управляемого института стал идеалом системы. Но и здесь, на этом, казалось бы, полностью контролируемом уровне существовал выбор.

Пожалуй, самой яркой фигурой, создававшей доктрину и полностью ее использовавшей, был академик Ю. А. Овчинников. Его институт, как единый организм, управляемый единой волей, был направлен на высокую цель – Нобелевскую премию. Здесь было все – научный потенциал, небывалая концентрация оборудования, международные контакты, роскошное здание. Влияние самого Ю. А. Овчинникова на всю область биоорганической химии и молекулярной биологии, представленные в АН СССР, было неограниченным. Благодаря ему эти научные дисциплины получали ощутимую материальную, в том числе валютную, поддержку. Но при этом контроль – абсолютный, включающий монопольное распределение штатов, средств и возможностей международного сотрудничества.

Показательна ситуация, возникшая в середине 70-х годов в отношениях Ю. А. Овчинникова с отечественной иммунологией. Находясь за границей, кажется в Австралии, и впервые посетив иммунологическую конференцию, Ю. А. открыл для себя существование новой и безусловно перспективной области науки. По его рассказу, он провел несколько часов в беседе с Нобелевским лауреатом по иммунологии Дж. Эдельманом и, вернувшись в Москву, сразу же созвал неформальное совещание московских иммунологов – вполне представительное и откровенное. Ю. А. хотел способствовать развитию иммунологии в стране.

И он, действительно, способствовал этому – выделил некоторые средства для существующих лабораторий – и создал в собственном институте и в его Пущинском филиале иммунохимические лаборатории, а в МГУ – отделение на кафедре. Но, что характерно, ни один из зрелых и уже зарекомендовавших себя иммунологов к этому привлечен не был – новые структуры создавались только из «своих» кадров. Контроль – прежде всего контроль!

Значительно меньший по масштабу, но сходный по организации и стилю руководства, – Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского при директорстве В. М. Жданова. В. М. Жданов, очень активный и способный человек, директор, работавший в лаборатории собственными руками, отличался тем, что мог сильно увлечься какой-либо свежей идеей или обнадеживающими предварительными данными. Тогда он сам ставил не вполне безупречные опыты с прицелом на Нобелевскую. Так было с размножением вирусов в митохондриях, с интеграцией инфекционных РНК-содержащих вирусов в геном клетки-хозяина и с выделением предполагаемого вируса рака человека. Эти начинания либо не были подтверждены, либо оказались не тем, что ожидалось. Нобелевская логика – плохой советчик, она заставляет выпрямлять логику исследования, отбрасывать противоречащие детали, диктовать эксперименту необходимые результаты и ждать их от своих сотрудников.

Можно заключить, что выход на современные научные направления, хорошее материальное обеспечение исследований, нацеленность всего института на Нобелевскую премию при полном его (института) контроле – главные черты деятельности такого рода директоров.

Другой вариант директорства – уже не направленный на Нобелевскую премию, но стремящийся к столь же недосягаемой цели – созданию института сильного и оригинального, но полностью контролируемого и управляемого. Это, пожалуй, наиболее распространенный вариант руководства. Директорство О. В. Барояна в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи – яркий пример такого руководства. При нем были и разумные преобразования института, но каждый шаг вел ко все большему укреплению власти директора, к его монопольному руководству ярким, своеобразным и многопрофильным институтом. Если в институте укреплялись фундаментальные исследования, то, опираясь на это, подрывалось влияние «производственно-партийной мафии», значительно ограничивавшей ранее роль директора. Если поддерживалась сильная научная молодежь, то в противовес так называемым «феодалам» – крупным ученым старшего поколения. При нем был организован «клуб иммунологов», по инициативе научной молодежи и под покровительством директора. В работу клуба директор не вмешивался. Клуб издавал свои сборники и был открыт для молодых иммунологов страны. Последовавшие одна за другой репрессивные акции директора, о чем было рассказано ранее, прекратили и деятельность клуба.

Развивались и международные связи, но только по инициативе директора и под его полным контролем. Вершиной здесь стала превосходная школа ВОЗ по клеточной иммунологии осенью 1971 г., на которую приехали лекторы самого высокого класса из США (Э. Кабат), Англии (Дж. Хамфри, Б. Асконас), Швеции (Г. Меллер), Финляндии (Э. Макела), Швейцарии (Г. Гудмэн, Д. Ровэ), Чехословакии (Я. Штерцль), Израиля (М. Села) и др. Проведение школы совпало с самым началом эмиграции в Израиль. Первые симптомы появились и в Институте. Директор был так этим напуган, что запретил всякие контакты с лекторами школы вне зала заседаний – даже в коридоре перед залом и, что самое унизительное, – в лабораториях. Это, конечно, отражало и резкое ухудшение общей политической обстановки в то время, но опережало его и несло отпечаток властного темперамента директора.

В фундаментальную науку О. В. Бароян не вмешивался. Он понимал ее значение и, отчасти опираясь на мнение иностранцев, определял сильных людей среди молодежи, поддерживал их, «подкармливая», однако, только из своих рук. Малейшее неподчинение подавлял круто и решительно. Если в «непослушании» проглядывал политический оттенок, то готов был сломить или уничтожить человека, не останавливаясь ни перед чем. Рано или поздно между директором и самостоятельными учеными в институте возникали конфликты – и эти ученые, если не покорялись, то либо умирали, либо уходили сами, либо их выживали из института.

Последний акт в стиле старого директора, хотя уже и без него, – «вытеснение» на пенсию или на консультантство активно работавших ученых, создававших в 70-80 годы лицо и оригинальные направления института, – профессоров А. Е. Гурвича, В. В. Кучерука, И. М. Лямперт, Л. Н. Фонталина, А. Я. Фриденштейна. «Вытеснение», не сопровождавшееся выходом на арену столь же сильной научной молодежи. Громадный, многоплановый и очень своеобразный институт к концу 80-х годов лишился былого своеобразия.

А на другом полюсе – директора, создававшие институты, опираясь на сильных, самостоятельных и независимых исследователей, собиравшие таких людей в свои институты, продвигавшие их, поддерживающие демократический стиль руководства. Так создавался Институт молекулярной биологии В. А. Энгельгардтом, «Молекулярный корпус» МГУ – А. Н. Белозерским, Институт биологии развития – Б. Л. Астауровым, биологический отдел Института атомной энергии им. И. В. Курчатова А. П. Александровым, Институт белка А. С. Спириным и, по-видимому, Институт Биофизики в Пущине – Г. М. Франком. В Медицинской Академии ближе всего к этой модели был Институт экспериментальной патологии и терапии рака, организованный Н. Н. Блохиным.

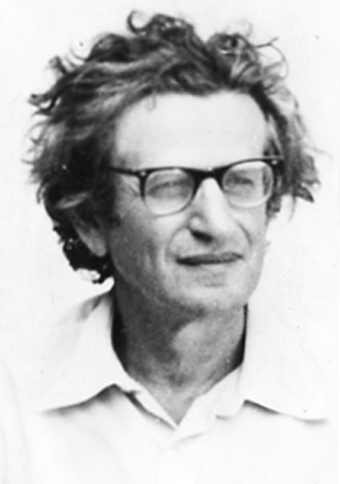

На Школе по онкологии в подмосковье. Н. Н. Блохин (в центре), Г. И. Абелев. 1975 (?)

Не удивительно, что именно в таких институтах возникли сильные, международного класса лаборатории.

Конечно, реальность намного богаче возможных классификаций, и один из тому примеров – Институт полиомиелита, организованный М. П. Чумаковым. Институт вполне официальный, выросший на создании полиомиелитной вакцины, во главе с крупным вирусологом и отнюдь не чуждый изучения проблем общей вирусологии.

Выбор стиля руководства институтом, как правило, совпадал и с выбором между жесткой или либеральной позицией в общественной жизни. Я не знаю, по крайней мере, никогда не слышал, были ли диссиденты в сфере руководства Ю. А. Овчинникова. Малейшую неуправляемость он решительно пресекал – такие крупные ученые, как Шкроб и Э. И. Будовский, должны были покинуть институт.

О. В. Бароян расправлялся даже с тенью диссидентства в своем институте беспощадно, нисколько не заботясь о своей репутации в качестве «черного директора». Скорее наоборот, он сам едва ли не специально старался усугубить ситуацию, создавая мнение о себе, как о политически жестком и неумолимом руководителе, не ждущим указаний сверху. В связи с этим я хотел бы вспомнить «дела» А. Е. Гурвича (1968), Б. Д. Брондза (1970), В. С. Тер-Григорова (1968), а также расформирование нашего (бывшего Зильберовского) отдела в 1971– 72 гг. (3)

В 1968 г. профессор А. Е. Гурвич, заведующий лабораторией химии и биосинтеза антител в ИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР, в числе большой группы ученых и интеллигенции подписал письмо «в верха» с просьбой пересмотреть дело диссидента Гинзбурга, осужденного незадолго до того на длительный срок. Письмо было передано и по Би-Би-Си. В мае 1968 г. на расширенном Ученом совете института с участием президента АМН СССР В. Д. Тимакова, академика-секретаря В. Д. Соловьева и начальника отдела кадров АМН СССР Е. К. Пономаря он был поставлен перед дилеммой: признать свою подпись «политической ошибкой» и отказаться от нее, или не быть переизбранным в своей должности на новый срок. (4) А. Е. Гурвич устоял и был забаллотирован. Другой «подписант» из АМН СССР – проф. В. М. Родионов, тоже устоял и был подвергнут гонениям по партийной линии.

На том же совете был забаллотирован мой сотрудник – кандидат наук В. С. Тер-Григоров, почти год назад осмелившийся проголосовать на собрании института против резолюции, осуждающей государство Израиль во время шестидневной войны. И, хотя В. С. не подтвердил своего «против», и формально его голосование нигде не было зафиксировано, почти через год после этого он был жестоко, без мотивации и без единого замечания в свой адрес забаллотирован и уволен из института, практически с «волчьим билетом».

Старший научный сотрудник института Б. Д. Брондз получил в 1970 г. приглашение на научную конференцию, которая должна была состояться в Праге под председательством известного чешского иммунолога Я. Штерцля. В приглашении, посланном Штерцлем нескольким нашим иммунологам, было осуждено вторжение советских войск в Чехословакию и сказано, что согласие участвовать в конференции будет рассматриваться как солидарность с Чехословакией. Кто-то положил письмо Штерцля в стол, кто-то отнес в дирекцию, а Б. Д. Брондз ответил желанием участвовать в конференции. Ответ был тут же задержан, а Б. Д. Брондз обвинен в антисоветском поступке и поставлен под угрозу увольнения, хотя его письмо не вышло даже за пределы института. Активное вмешательство многих в защиту Б. Д. Брондза отвело от него угрозу.

В октябре 1971 г. А. Е. Гурвич и я не пришли на Ученый совет института, где готовилось осуждение и увольнение одного из сотрудников института, пожелавшего эмигрировать в Израиль. На этом совете планировались выступления с осуждением «отъезжанта» и заверением в собственной лояльности профессоров-евреев, членов Совета, и специально на него приглашенных не членов совета. Наша «неявка» не осталась незамеченной – через две недели директор издал приказ об упразднении отдела, которым я руководил после смерти Л. А. Зильбера. Все места научных сотрудников в отделе были объявлены вакантными, подлежащими замещению по конкурсу заново, а не на новый срок, как это положено по закону для должностей, занятых живыми людьми. Началась длительная и изнурительная борьба, о которой речь в главе «Драматические страницы в жизни отдела …». Здесь же скажу, что в ходе ее старший научный сотрудник отдела, И. Н. Крюкова обратилась с письмом в отдел науки ЦК КПСС. Ответом на ее письмо стало ее неизбрание по конкурсу, тайно подготовленное директором и партбюро института.

Приведенные ситуации иллюстрируют линию поведения директора, осуществляющего единоначальный и полный контроль жизни института.

В. М. Жданов, директор Института вирусологии АМН СССР, придерживался внешне демократического стиля в отношениях с сотрудниками, но только до тех пор, пока дело не касалось политики или собственной власти. Так, было осуществлено беспрекословное и ничем не мотивированное увольнение доктора наук А. Д. Альтштейна, едва ли не самого сильного онко-вирусолога нашей страны. Вероятная причина его увольнения – выступление с научной критикой докторанта директора и нелояльное поведение при вызове в КГБ.

Совсем иным было поведение «альтернативных» директоров: В. А. Энгельгардт и Б. Л. Астауров, наряду (но независимо) с А. Д. Сахаровым активно вступились за Жореса Медведева, известного диссидента – научного работника, выпустившего в самиздате несколько публицистических книг и помещенного за свою деятельность в психиатрическую больницу. Благодаря активности этих академиков Ж. А. Медведев был освобожден из «психушки».

Б. Л. Астауров отказался снимать с должности зав. лабораторией А. А. Нейфаха, исключенного из партии за демонстративное сочувствие диссидентам, участникам демонстрации на Красной площади против вторжения наших войск в Чехословакию. Он же пробивал поездку за границу «невыездным» сотрудникам. То же регулярно делал и В. А. Энгельгардт: он сам «вывез» за границу молодого способного сотрудника, невыездного по анкетным данным; он не устраивал публичного обсуждения и не увольнял Р. С. Незлина, известного ученого, подавшего документы на эмиграцию и находившегося «в отказе» около восьми лет.

Открытое публичное вмешательство В. А. Энгельгардта и Б. Л. Астаурова в судьбу нашего отдела спасло отдел от гибели в 1972 г. (5)

Более осторожен был А. Н. Белозерский. Постепенно и аккуратно нивелируя влияние лысенковцев в биологии, он сторонился прямых конфронтаций и политических дел и, если в них участвовали сотрудники его лаборатории (т. е. Молекулярного корпуса МГУ), то воспринимал это как личную обиду. Сам он в такие дела никогда открыто не вмешивался.

Четко либеральную позицию всегда занимал В. П. Скулачев – преемник А. Н. Белозерского по Молекулярному корпусу МГУ.

Сдержанную, но с четким либеральным уклоном линию проводил Н. Н. Блохин, директор онкологического научного центра АМН СССР. Он в течение ряда лет сохранял лабораторию Г. Я. Свет-Молдавскому, уехавшему в США как бы в командировку, но фактически на лечение, и многократно продлевавшему свое пребывание в США, вплоть до своей кончины. Он не уволил и даже не «прорабатывал» научного сотрудника, уличенного в хранении запрещенной литературы – романа А. Зиновьева «Зияющие высоты». Н. Н. Блохин готов был взять в свой институт нашу лабораторию во время «кризиса» 1971–1972 гг. В 1976 г. он никак не «не заметил» отказ Г. И. Дейчман подписать письмо против Всемирного сионистского конгресса.

Предел, за которым позиция либерального директора менялась вплоть до противоположной, лежал, так сказать, в соблюдении сотрудником личной порядочности. Так они часто ходатайствовали за разрешение на международные поездки для «невыездных» по тем или иным причинам (чаще всего по 5-му пункту) сотрудников, причем, под личную гарантию и на самом высоком уровне. И если сотрудник становился в такой поездке «невозвращенцем» и оставался за границей, то они воспринимали это как непорядочный поступок по отношению лично к ним и к институту и реагировали очень болезненно.

Безусловно, директора находились под непрерывно возрастающим давлением сгущающейся политико-идеологической обстановки и «плата» за либеральное поведение к началу 80-х годов становились все более высокой. Подписи некоторых из них уже встречались в коллективных письмах против А. Д. Сахарова и аналогичных акциях. Но некоторые удерживались и здесь...

В лабораториях

Таковы были ситуации выбора на высших этажах научной иерархии. Что же было на средних этажах – среди руководителей лабораторий или групп, и просто научных сотрудников?

Здесь объектом выбора был, прежде всего, стиль научного руководства – «голова и руки» на одном полюсе и опора на самостоятельных исследователей – на другом. Эксплуатация и карьера против подлинно научного коллектива.

Несмотря на то, что «альтернативные» лаборатории были как бы вкраплениями в официальную советскую науку, они образовывали устойчивое и отграниченное сообщество, взаимодействующую систему, с собственной научной шкалой ценностей, общественным мнением, взаимной заинтересованностью лабораторий друг в друге и взаимной поддержкой. Официальная и «альтернативная» науки имели свои существенно различные отношения и с международной наукой. Рассмотрим эти аспекты «альтернативной» науки.

Семинары

Пожалуй, особую роль в создании и поддержании неформальной системы «альтернативной» науки играли постоянные межлабораторные семинары. Их было несколько, например, семинар Р. Б. Хесина в Институте Курчатова, клуб иммунологов в институте Гамалеи, семинар В. Я. Александрова в Ленинграде, вирусологический семинар В. И. Агола в МГУ. Их было несколько, но два играли, по-видимому, особую роль — это ежегодная школа по молекулярной биологии в Мозжинке и постоянный биологический семинар И. М. Гельфанда в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Значение «молекулярной школы» состояло в создании и поддержании высокого уровня клеточной и молекулярной биологии в стране, как бы в создании или сохранении эталона подлинной науки. Этой цели здесь было подчинено все – от отбора слушателей до отбора лекторов. Школа была начата под эгидой В. А. Энгельгардта сотрудниками его института в середине 60-х годов. В последующие годы, вплоть до 1985 г. ее главным научным организатором был Р. Б. Хесин. Он сам предварительно прослушивал лекторов на своем семинаре, после чего «выпускал» их в Мозжинку. Программы школы всегда были очень современны, интересны и содержательны. Для лекторов приглашение на молекулярную школу было, пожалуй, подлинным научно-общественным признанием в стране. Молекулярная школа служила для «альтернативной» науки как бы своим Cold Spring Harbor'ом.

Совсем иным был уникальный семинар И. М. Гельфанда. Гельфанд, выдающийся математик, член-корреспондент, а впоследствии и академик АН СССР, серьезно вошел в биологию и медицину в драматической личной ситуации. Он стремился выявить наиболее серьезные научные лаборатории и отдельных исследователей в области клеточной и молекулярной биологии и онкологии. На семинарах он старался как бы стряхнуть с докладчика все формальное, внешнее, словесное, всякую театральность и академизм, чтобы обнажить самую суть и работы и человека. Выдержать жесткий и совсем не академический стиль семинара было нелегко – пройти через обиды, прерывания, нелицеприятные, мягко выражаясь, высказывания в адрес докладчика. Не часто докладчик мог закончить свое выступление, прорваться через град вопросов и высказываний по делу и не по делу. Но значение семинара было, несомненно очень велико: он помогал самому себе выяснить насколько серьезна постановка проблемы, которой ты занимаешься, насколько глубоко и «трехмерно» ты знаешь свою область, насколько убедительно аргументированы твои выводы. Очень сильным был и состав семинара – в нем участвовали В. И. Агол, А. Д. Альтштейн, А. Д. Бершадскнй, Б. Д. Брондз, Ю. М. Васильев, А. И. Воробьев, В. А. Гвоздев, В. И. Гельфанд, А. В. Гудков, А. Е. Гурвич, Г. И. Дейчман, А. А. Нейфах (старший), А. А. Нейфах (младший), В. П. Скулачев, А. С. Спирин, Л. Н. Фонталин, А. Я. Фриденштейн, И. Л. Чертков и многие, многие другие – входящие в семинар без чинов, званий и возраста. Не все выдерживали стиль семинара, некоторые выходили, другие не входили в него. Это был, конечно, совершенно необычный семинар – по-видимому, близкий к легендарному физическому семинару Л. Д. Ландау. Семинар, беспощадно обнажающий суть и предмета и исследователя. Семинар, сблизивший представителей «альтернативной науки» и не дававший ей измельчать и снизить свой уровень. (6)

Гельфандовский семинар по своему составу и стилю существовал на краю «дозволенности». Именно поэтому И. М. решительно пресекал всякие попытки политических или идеологических высказываний па семинаре. Семинар, как таковой, не выступал в защиту своих членов, вступивших в конфликт с властями, хотя и сам И. М. Гельфанд и многие члены семинара не раз оказывали им поддержку на индивидуальном уровне.

Взаимодействие

Взаимодействие лабораторий шло на всех уровнях и по всем каналам. Было обычным делом обмениваться реактивами, животными и даже приборами. Те немногие, кто имел небольшие гранты Всемирной Организации Здравоохранения или Международного Агентства по изучению рака, выписывали реактивы и материалы не только для себя. Освоенные новые методы быстро становились достоянием всех заинтересованных лабораторий. Лаборатории были открыты для стажировки или совместной работы. Как правило, в кругу «альтернативных» лабораторий не было секретов ни в know-how, ни в результатах, ни в данных литературы.

Доминирующими среди руководителей и сотрудников «альтернативных» лабораторий были уважительные и дружеские отношения.

50-летний юбилей Г.И. Абелева (1978 г.) |

Конкурентных отношений у работающих даже в одной, весьма узкой области практически не возникало. Конечно, не обходилось без приоритетных споров или личных ссор, но они не перерастали во вражду. Более того, время от времени, то одна, то другая лаборатория или группа попадали в беду, под нож политического удара – и тут поднималась волна всеобщего участия.

Обычно руководители лабораторий и групп не занимались профессиональной диссидентской деятельностью, – они были профессионалы в своем деле, уважительно и сочувственно относились к диссидентам, но на их стезю не вступали, придерживаясь принципа: «каждому свое». Пожалуй, они держались правила не гоняться за испытанием, но когда оно придет – не уклоняться от своего профессионального и человеческого долга. А прийти оно должно было неизбежно, в силу противоречия «альтернативной» науки и той системы, куда она была встроена. Стой, где ты стоишь, и твое испытание придет к тебе. И вы встретитесь лицом к лицу...

Итак, время от времени то в одной, то в другой лаборатории вспыхивал пожар. И сразу же поднималась волна общественного мнения и участия.

Так, по делу А. Е. Гурвича (1968 г.) (7) к директору Института им. Гамалеи О. В. Барояну обращались академик А. С. Спирин, академик АМН СССР В. И. Иоффе, профессор Г. Я. Свет-Молдавский, а в его поддержку на ученом совете выступили профессора И. М. Лямперт, И. Н. Кокорин и я. Чтобы не допустить этих выступлений в повестку дня были включены мое и И. М. Лямперт переизбрание на новый срок. И, главное, как я уже писал, на него были приглашены и Президент Академии и Академик-Секретарь и начальник отдела кадров АМН СССР. Выступать одним против всех, да еще по политическому делу, было страшно. Совет проводился за закрытыми дверями директорского кабинета, но у этих закрытых дверей стояла молчаливая и настороженная толпа сотрудников института. Члены совета, забаллотировавшие А. Е. Гурвича, выходили из дверей директорского кабинета сквозь безмолвный строй презрительно смотрящих на них сотрудников. Думаю, что все это не могло не отразиться на дальнейшем ходе событий.

Товарищеская помощь спасла от «улицы» окруженного облаком политической неблагонадежности В. С. Тер-Григорова после первого увольнения в 1968 г., после второго увольнения из Герценовского института в 1972 г., также по «политическим» мотивам, и после третьего в 1981–1982 гг. из Контрольного института МЗ СССР.

При ликвидации Зильберовского отдела, о чем я писал выше, всколыхнулась вся научная Москва, точнее «альтернативная» наука Москвы – Институт молекулярной биологии, Институт биологии развития, Институт экспериментальной и клинической онкологии и многие отдельные ученые. Официальная наука, на глазах которой все происходило, хранила ледяное молчание. Поднявшаяся волна общественного мнения вынудила Президиум АМН СССР выступить против директорского произвола, а директора института отказаться от своих намерений. Увольнение И. Н. Крюковой в 1972 г., проведенное в ходе этих событий, о чем я писал выше, вызвало такую волну возмущения и отвращения к действиям дирекции, что дело кончилось созданием для нее лаборатории в том же отделе того же института.

В защиту А. Д. Альтштейна, уволенного из Института вирусологии им. Д. И. Ивановского по произволу директора, выступили многие члены гельфандовского семинара. В Институт вирусологии и в комиссию медицинской Академии были направлены письма от отдельных ученых и групп и, что очень важно, от аспирантов и молодых вирусологов онкоцентра, что им обошлось очень дорого. К директору института, В. М. Жданову, обращались и говорили с ним и его сотрудники (П. Н. Косяков, В. П. Карелин, Н. В. Каверин), и сотрудники других институтов (Г. И. Дейчман, А. Е. Гурвич и автор этой статьи) и даже Ю. А. Овчинников (по нашей просьбе). Ничто не помогало, хотя В. М. Жданов оказывался в ситуации полной моральной и научной изоляции от «альтернативного» сообщества ученых, с которым он всегда слегка заигрывал и старался находиться как бы в дружеских отношениях. В конце концов, состоялся разговор с Ю. А. Овчинниковым, который и взял А. Д. Альтштейна и его сотрудников в Институт общей генетики АН СССР и дал ему ставки и валюту на обзаведение. Но эта история не обошлась В. М. Жданову даром. После нее он полностью утратил уважение со стороны «альтернативного» сообщества.

Здесь уместно с благодарностью вспомнить и наших друзей-журналистов, А. Б. Борина и Л. И. Пугачеву, и писателя В. А. Каверина. В. А. Каверин, познакомившись с материалами по ликвидации Зильберовского отдела (а он был младшим братом Л. А. Зильбера), использовал эти факты со многими деталями в своем романе «Двухчасовая прогулка», который вышел в «Новом мире» (1978 г.) рядом с воспоминаниями Л. И. Брежнева о целине. И хотя в романе суть конфликта была совсем иной, чем у нас, сюжетные детали были правдивы и легко узнаваемы. Занавес официального молчания и незамечания был приподнят и приподнят очень эффектно.

В «деле» А. Д. Альтштейна важную роль сыграл известный журналист «Литературной газеты» А. Б. Борин и его помощница, корреспондент газеты Л. И. Пугачева. Надо сказать, А. Б. еще в 1972 г. написал замечательную статью «Черные шары» о бессовестном и беспардонном увольнении ленинградского ученого-онколога Л. С. Салямона из Онкологического института им. Н. Н. Петрова. Эта гнусная история благодаря А. Б. Борину и Л. И. Пугачевой стала достоянием гласности и попортила много крови директору института, несколько помогла Л. С. Салямону, которого взяли на работу в Москву в Институт испытания химических препаратов, а махровым черносотенцам от официальной науки показала, что иногда и на них бывает управа.

В «дело» А. Д. Альтштейна (начало 80-х годов) А. Б. Борин сам и прямо уже вмешиваться не мог. Он направил в Институт вирусологии Л. И. Пугачеву, которая присутствовала на Ученых советах, говорила с В. М. Ждановым, с парторгом института, с сотрудниками. Это показало В. М. Жданову, что в тишине он своего дела не сделает. Действительно, через несколько месяцев, – правда, уже спустя много времени после увольнения А. Д. Альтштейна и без упоминания его фамилии появилась статья А. Б. Борина в его сборнике «Крутые повороты» (1983) «Человек, который сказал нет». Речь шла (среди прочих смелых людей) о В. П. Карелине, старшем научном сотруднике Института вирусологии, который за несколько недель до защиты своей докторской диссертации выступил против увольнения А. Д. Альтштейна – сказал «нет» своему директору. Недолго после этого Володя Карелин проработал в Институте вирусологии.

Все эти истории кажутся не столь уж драматичными, когда вспоминаешь их спустя годы. В те же времена они изматывали, сталкивали с администрацией и не только расшатывали, но и подрывали положение выступающих в защиту пострадавших. Это тоже был выбор – отмалчиваться и не замечать, или вступаться и быть постоянно готовым дорого заплатить за свою позицию. Мы очень часто ощущали себя командой утлого

суденышка на поверхности дышащего угрозой и гибелью океана.

В процессе идущих друг за другом испытаний вырабатывались индивидуальные принципы поведения, а жизнь все более наполнялась проблемами морального порядка. Я очень хорошо помню постоянный совет покойного А. Е. Гурвича, едва ли не по любому поводу: «Подходи к этой проблеме, как к моральной». И, действительно, пробивать ли на работу сотрудника с «5-м пунктом» или без московской прописки, принимать ли участие в научной конференции, где участвуют и откровенно черносотенные коллеги, принимать ли приглашение на международную конференцию, где-нибудь в Сухуми, куда не допустили «нежелательных лиц», вступаться ли за своего или «не своего» сотрудника, подписывать ли какое-нибудь гнусное коллективное письмо и многое, многое другое.

Отъезды

Особенно сложными были отношения к отъезжающим и с отъезжающими. Желающий подать

документы на эмиграцию был самым страшным человеком для дирекции, т. к. демонстрировал ее слабую идейно-воспитательную работу в коллективе, и гарантировал неблагоприятную реакцию райкома, академии или министерства. Поэтому дирекция немедленно начинала давить на заведующего, чтобы он добился ухода с работы «отъезжанта». Кандидат в эмигранты, наоборот, опасался ухода, т. к. ему требовалась характеристика с места работы и, кроме того, он рассчитывал на более легкое разрешение на выезд в случае, если будет

оставаться на работе. Власти же, со своей стороны, действовали непредсказуемо. Никто не мог сказать, какая линия поведения «отьезжанта» более эффективна. На каждой линии результат мог быть «fifty-fifty». Так и развивались события: дирекция и партком давили на заведующего, тот старался уклониться, «отъезжант» оказывался между двух огней – боязнью оказаться «в отказе», если уйдет с работы, и нежеланием подводить заведующего и ставить под удар лабораторию. При этом он решал свою личную проблему как бы за счет положения товарищей. Как видим, все было продумано, чтобы максимально осложнить решение подающего на выезд. И опять же на каждом уровне возникали тяжелые моральные проблемы, которые решались в разных случаях по-разному. Но чаще всего «отъезжант», не желая осложнять жизнь своей лаборатории и сохранить собственные нервы, уходил «по собственному желанию» в обмен на характеристику с места работы, выдаваемую дирекцией, жаждущей избавиться от него как можно скорее. Место при этом из штата лаборатории изымалось. Бывало, что заведующий «давил» на «отъезжанта» вместе с дирекцией. Бывало, что дирекция не давила совсем, как в случае с Р. С. Незлиным в институте В. А. Энгельгардта (ко всеобщему облегчению).

Бывало (опять в лаборатории А. Е. Гурвича), что «отъезжант» демонстративно оставался на работе, не желая рисковать попаданием «в отказ» и вникать в «профессорские» проблемы, а заведующий не оказывал на него никакого давления, несмотря на угрозу директора ликвидировать лабораторию. К счастью, сотрудник быстро (через 4-5 месяцев) получил разрешение на отъезд, а директор не привел в исполнение свою угрозу. Все трое в

этой ситуации делали свой моральный выбор – каждый в своем стиле.

Со всех сторон нас окружали моральные проблемы и, прежде всего, проблема заложников, кем являлись обычно сотрудники лаборатории.

Международные отношения

Официальная наука в застойный период демонстрировала свою полную независимость от мировой науки, даже пренебрежение ею («буржуазной» наукой) и ее мнением и допускала лишь организованные, полностью контролируемые и управляемые контакты с нею. Эти контакты были по большей части декоративными, призванными лишь иллюстрировать «миролюбивую политику СССР» и служить неким платоническим дополнением к риторическим декларациям властей. Никакой инициативы со стороны зарубежных коллег не допускалось: самое обычное приглашение на конференцию или рабочее место рассматривалось кик «диктат» или «вмешательство» во внутренние дела Великой Державы. «Мы сами лучше знаем кого, куда и зачем нужно посылать, а если они кого-то приглашают, да еще и оплачивают, значит, им это для чего-то нужно. Кого и куда посылать – наше внутреннее дело». Даже Международная премия, присужденная без «консультации» с нашей стороной, превращались в криминал.

Однако, несмотря на внешнее пренебрежение мнением зарубежных ученых, это мнение на самом деле котировалось очень высоко. С этим мнением считались больше, чем с любым «домашним» критерием. Этим мнением козыряли в тех случаях, когда оно высказывалось в адрес представителей официальной науки.

Официальная наука делала все, чтобы отрезать «альтернативную» от контактов с международным научным сообществом. Публикации были предельно затруднены и поставлены под такой контроль, когда любая публикация могла быть заторможена или остановлена на одном из этапов ее прохождения: лабораторная конференция – ученый совет – экспертная комиссия – академия – главлит – при обязательном условии предварительной публикации в Союзе. Припоминая это недавнее прошлое, можно лишь удивляться искусству «слалома», с которым мы обходили эти препятствия. Но на что же уходили силы и время?! И это в эпоху великих биологических открытий и прогресса, исчисляемого днями и неделями! Еще раз хочу подчеркнуть, что вся эта волокита включала отнюдь не только бюрократические игры перекладывания ответственности за публикации с одной инстанции на другую, но была превосходно отлаженным механизмом, контролирующим выход ученого в международное научное сообщество и препятствующим такому выходу нежелательных ученых. А бюрократия лишь снижала эффективность этого механизма, позволяла обходить его, благодаря чему «альтернативная» наука никогда не теряла своей опоры – публикаций в международных журналах и контактов с международным сообществом. Вследствие этого в «альтернативной» науке сохранялись нормальные научные и этические критерии мировой науки. И только поэтому наряду с официальной иерархией советской науки существовала также и подлинная иерархия мировой науки.

В этой области больше, чем в какой-либо иной, мы чувствовали незримое, а часто и зримое присутствие госбезопасности. Переход на десятилетия в «невыездные» за нежелание сотрудничать с ними, контроль за письмами туда и оттуда, за каждым посещением лаборатории, за каждой встречей на конференции, обязательные письменные отчеты (а иногда и устные) о поездках, посещениях и встречах с иностранными учеными, с зыбкой гранью между формальным отчетом и неформальным доносом – вот будничная обстановка международного сотрудничества. Складывалось впечатление, что без дружбы с госбезопасностью международное сотрудничество, и в особенности выезды, невозможны. Так в 1967 г. за отказ от сотрудничества с Госбезопасностью, накануне годовой командировки в Швецию и Францию (в лаборатории Дж. Клейна и П.Н. Грабара) ст. научн. сотр. Онкоцентра Г. И. Дейчман стала «невыездной» на 22 года, вплоть до «перестройки». За эти годы ею было получено более 50 приглашений на международные конференции, которые остались не реализованными.

В сложной моральной ситуации оказывались и иностранные ученые, в том или ином качестве вступавшие в контакт с нашей наукой. Их естественное возмущение и прямые реакции на произвол в области международных контактов эффективно блокировались дружески-конфиденциальными советами не реагировать демонстративно на неприбытие советского ученого на конференцию, на замену его другим, отобранным властями, или на иные подобные ситуации. Совет аргументировался: «не повредить, не сделать хуже» тому, из-за кого возникла реакция. И это уже полностью развязывало руки начальству и снимало последнее препятствие для его произвола, направленного против людей «альтернативной» науки. Итак, заинтересованность в контактах с международной наукой и в зарубежных поездках, но в контактах, жестко контролируемых, и поездках, выдаваемых как премии тому, кто нужен системе.

В противовес тому международное научное сообщество для «альтернативной» науки было ее воздухом, ее свободным миром, ее идеалом и непререкаемым авторитетом. Несмотря на все препятствия почти каждая стоящая работа публиковалась за границей, посылалась на симпозиумы, (8) даже без «озвучивания» автором. Ответы «невыездных» на приглашения посылались, если и не открытым текстом, то довольно прозрачным: «Unfortunately unable to attend», или «Unfortunately due to independent circumstances unable to attend».

Иностранцы вели себя по-разному. Все ли они понимали, что вступая в какие-либо отношения с советской наукой, они сразу же становились фактором ее усиления или усиления «альтернативной» науки? Вряд ли. Как говорил мне Ю. М. Васильев: «Наша жизнь сюрреализм, а много ли охотников до него или знатоков сюра?» Может быть таких людей было и немного, но, к счастью, они были.

Официальная наука старалась все виды сотрудничества формализовать и ввести в рамки межгосударственных или межакадемических договоров. Все остальные формы считались как бы вне закона.

Руководителем одной из Советско-Американских программ – по иммунологии рака – был доктор Вильям Терри, умный, острый, четкий и энергичный человек. Очень быстро разобравшись в нашем «сюре» и увидев, что самые сильные лаборатории изолированы от международного сотрудничества, Терри сделал все возможное, чтобы привлечь эти лаборатории к сотрудничеству хотя бы внутри страны и чтобы привезти в страну людей, заинтересованных в контактах с «невыездными» учеными. Он демонстративно настаивал на заинтересованности американцев в участии «альтернативных» лабораторий в сотрудничестве. Он буквально прорывался в Институт им. Н. Ф. Гамалеи, где директор полностью блокировал контакты «альтернативных» лабораторий с иностранцами. Власти не решались доводить дело до скандала, грозящего срыву сотрудничества, имеющего декоративно-политическое значение и подписанного на высоком уровне. А Терри делал и говорил открыто то, что считал нужным – разговоры на тему, «чтобы не сделать хуже», на него не действовали. Также действовал и П. Бюртен – руководитель Советско-французского сотрудничества по иммунологии рака.

Преодоление

А был ли смысл во всей этой деятельности, давала ли она хоть какой-то результат в чисто научной сфере, стоила ли овчинка выделки? И не лучше ли было всем, кто мог, рвануть в эмиграцию?

Мне хочется думать, что существование «альтернативной науки» было оправдано как с позиции науки отечественной, так и международной. Главной ее особенностью была свобода и независимость в профессиональной сфере. Как это ни странно звучит, но тотальный контроль за всем на свете, за любой глупостью типа выходов на картошку или оформления стенной газеты, обязательного атрибута каждой лаборатории, не достигал сердцевины науки – ее свободы в профессиональной сфере. О. В. Бароян, неоднократно упоминаемый в настоящем очерке, не уставал наставлять своих заведующих: «Я не указываю Вам, как и куда надо колоть свинок, но не трогайте политику!».

На уборке территории. 1982 (?) Снизу вверх и слева направо:

1 ряд – С. Серов, Л.Я. Шипова, А.К. Язова;

2 ряд – В.С. Полторанина, Г.И. Абелев, О.М. Лежнева

3 ряд – Е.С. Иевлева, В.В. Горелова, Л. Хамзина, Т.Д. Рудинская

4 ряд – А.С. Глейберман. А. Коляда, А.П. Суслов (?)

Как могла возникнуть такая странная ситуация при всеобщем планировании и регулярной отчетности? По-видимому, по ряду причин. Первая, и наиболее важная, это незаинтересованность промышленности, медицинской или аграрной, и соответствующей практики во внедрении чего-либо нового. Консервативные структуры промышленности и практики сопротивлялись любым новациям, выталкивали их. Отсюда и общая незаинтересованность в новых технологиях и новых методах диагностики и лечения.

Во-вторых, безразличие научного начальства к тому, что делается в лабораториях и даже недосягаемость научных проблем лабораторий для тех, кто находился вблизи вершины пирамиды. Лаборатории оказались в сфере «недогляда» высокого научного начальства, зачастую даже и директоров институтов. Интерес к лабораториям появлялся, когда надо было кого-либо «приструнить» или, наоборот, когда в них появлялось что-либо, из чего можно сделать Государственную или какую-либо иную премию. Собственно профессиональная деятельность была также и вне сферы интересов КГБ и вне компетенции партийных органов.

В-третьих, из-за необходимости (или желательности) продемонстрировать что-нибудь эффектное иностранцам при их посещении института.

И, наконец, из-за хорошей отечественной традиции, согласно которой «плохие законы исправляются плохим исполнением». В ГДР, например, где совсем иное отношение к бумагам и к указаниям сверху, наука была практически задушена. Я думаю, что там была просто невозможна «альтернативная» наука.

Эта научная свобода и была, по крайней мере, по моему опыту, главной ценностью профессиональной жизни, удерживающей руководителей лабораторий и групп от эмиграции. Особенно в сочетании с годами складывавшейся лабораторией или группой, в которой эту свободу можно было реализовать.

Именно свобода в выборе целей и путей исследования и сделала нашу «альтернативную» науку результативной в самой ценной области исследований – в свободном поиске. И здесь лежат может быть немногочисленные, но безусловно важные достижения нашей «альтернативной» науки. Я не берусь перечислять их – назову лишь сугубо отрывочные результаты из немногих областей: автоколебательные процессы (Жаботинский, Шноль), мобильные гены (Ананьев, Ильин, Георгиев, Гвоздев), информосомы (Спирин), последовательность экспрессии фаговых генов (Хесин и Шемякин), опухоли млекопитающих, вызванные вирусом птиц (Зильбер и Крюкова, Свет-Молдавский и Скорикова), роль цитоскелета в движении клетки (Васильев, Бершадский, Гельфанд), иммуносорбенты (Гурвич), структура активных центров антител (Незлин), опухолево-эмбриональные антигены и иммунодиагностика рака (Абелев, Татаринов), противоопухолевый иммунитет и его модуляции (Дейчман, Ирлин, Тер-Григоров), Т-клеточные антиген-распознающие рецепторы (Брондз), теория происхождения вирусных онкогенов из клеточных генов (Альтштейн), молекулярная генетика пикорновирусов (Агол), биоэнергетика мембран (Скулачев), стволовые клетки костно-мозгового микроокружения (Фриденштейн и Чертков). Это перечисление – лишь фрагменты, но они иллюстрируют, как мне кажется, основную особенность достижений «альтернативной» науки – их поисковый характер.

Если еще учесть исключительную бедность «альтернативной» науки, особенно в реагентах и оборудовании, то ее продуктивность не покажется чересчур скромной.

И еще одна ее особенность: административный застой проявлялся в длительном существовании почти неизменных по составу лабораторий. Лабораторию было трудно открыть, по совсем уж невозможно ликвидировать. Сотрудника было трудно взять, но еще трудней уволить. Переходы из института в институт, из лаборатории в лабораторию были очень редки и трудны, а переезд в другой город – редчайшее исключение. Конечно, все это было совершенно противоестественным, но, с другой стороны, такая неподвижность способствовала сохранению больших и устойчивых коллективов, и даже созданию научных школ, т. е. групп, объединенных общей целью, общим опытом и общими критериями. Научные школы стали костяком «альтернативной» науки.

Другой недостаток нашей системы также способствовал возникновению школ – это наша бедность. Конечно, «альтернативная» наука жила тем, что перепадало со стола Овчинникова, а чаще и вовсе ничем. Это заставляло нас работать на самодельных приборах, самими синтезированных реактивах. В 70-е годы это было нормой, а фирменные приборы и реактивы – чем-то вроде разврата. Было легче разработать или модифицировать метод, чем достать прибор. Поэтому методы, которыми работали лаборатории, их сотрудники знали от самых основ и во всех деталях.

Конечно, такой стиль снижал темп работы и должен был компенсироваться переработкой и перенапряжением сил. Но это вошло в плоть и кровь, стало стилем работы и жизни.

Выход в перестройку. Неожиданные проблемы

«Альтернативная» наука и «перестройка» были созданы друг для друга. Перестройка впустила кислород в анаэробную атмосферу «альтернативной» науки, она сама стала ее воздухом, а «альтернативное сообщество» – одной из опор перестройки. Достаточно вспомнить демократический взрыв в АН СССР (1989), последовавший после того, как А. Д. Сахаров был забаллотирован расширенным Президиумом АН в народные депутаты от АН СССР. Митинг, отмена решения Президиума, блестящая, абсолютно демократичная и вдохновенная кампания дополнительных выборов в народные депутаты с участием выборщиков, не членов Академии, сдвинувшая и Академию и ее институты, и закончившаяся внушительной победой – избранием А. Д. Сахарова, С. С. Алексеева, С. А. Аверинцева, Ю. Карякина, В. Иванова – в народные депутаты страны, а также и письмом протеста АН СССР против трагических апрельских событий в Тбилиси.

Выборы в АН СССР 1987 и 1990 гг. ввели в состав АН СССР и представителей «альтернативной» науки.

Сгинула, растаяла, как ночной кошмар, дискриминация по «пятому пункту», которая отнюдь не была сном в течение 40 лет, с 1947 по 1987 гг. Она не исчезала из нашей жизни даже во время хрущевской ремиссии.

Стали резко ослабевать и очень скоро исчезли совсем ограничения в международных публикациях – сначала оказались ненужными предварительные публикации в стране, затем наличие параллельного русского текста, затем заключение Ученого совета и экспертной комиссии и, наконец, ушел Главлит! Сделай работу, пиши, отсылай в редакцию и жди ответа! Такого еще никогда не было. «Альтернативная» наука вышла на свою аудиторию и получила важнейший канал обратной связи и она стала существовать в мировой науке на нормальных началах.

Стали ослабевать, а потом и совсем исчезли искусственные ограничения в международных контактах и поездках: сначала потеряла значение «чистота крови», затем медицинская справка, подробнейшие анкеты («выездные дела»), отпали унизительные визиты в партбюро, затем в райком, ушло министерство, таинственная и вселяющая неопределенность выдача заграничного паспорта. Остались лишь виза и проблема расходов во время пребывания за границей, т. е. проблемы вполне естественные.

Заработали приглашения на конференции, на стажировки и в качестве visiting-scientist'ов. Открылся доступ к международным стипендиям, – раньше они были недоступны для советских ученых. Но самое удивительное заключалось в том, что стало возможным работать и в США, ФРГ, Франции и других странах в течение 1, 2, 3-х лет без потери гражданства и места работы. Межгосударственные программы сотрудничества стали увядать и потеряли свое значение в качестве контролируемых и управляемых уникальных каналов сотрудничества. И здесь, в «святая святых» советской науки, произошла, по-видимому, полная нормализация. Призрак КГБ, стоявший за каждым актом и каждым чиновником международных отделов, ушел в подполье.

Одновременно с началом процесса превращения советской науки в мировую начался и выход «альтернативной» науки из тени. Стали поощряться и развиваться элементы грантовой системы, возникли экспертные советы, выделяющие средства на конкурсной основе непосредственно руководителям проектов. Практически полностью прекратилось «планирование» сверху, вместо него – участие в программах ГКНТ (9) или академий и финансирование инициативных проектов, одобренных посредством конкурсов в Российском фонде фундаментальных исследований. Уходит командная и распределительная роль директоров – средства направляются прямо руководителям проектов, т. е. заведующим лаборатории и научным лидерам групп. Структура науки становится естественной и начинает опираться на бывшую «альтернативную» науку, представители которой становятся костяком новой структуры – председателями и участниками экспертных советов и комиссий, руководителями новых лабораторий, членами редколлегий и научных советов. Отпала необходимость в прежних семинарах и школах, – их заменили международные, в том числе и проводимые у нас. Вместо межлабораторных связей по признаку «альтернативности» возникли нормальные профессиональные связи, главным образом, международные. Эмиграция перестала искусственно сдерживаться. «Альтернативная» наука растаяла, как Снегурочка, и влилась в общий поток мировой науки.

И вместе с этими процессами возникли новые проблемы, прежде всего, «утечка мозгов». Сначала стали ездить ученые старшего поколения, которых годами или даже десятилетиями не выпускали, или вообще «невыездные». Старшие начали выводить на арену молодых. Поехали десятки молодых сотрудников – толковых, изголодавшихся по настоящей работе, хорошо подготовленных и неизбалованных легкой жизнью. Молодые почувствовали вкус эффективной работы, прекрасно обеспеченной, и прелесть нормальной жизни, когда силы и время не тратятся неизвестно на что. Молодежь почувствовала, что может работать, что она конкурентоспособна. Начало складываться убеждение, что каждый стоящий молодой ученый должен проявить себя там, испытать себя в Штатах или ФРГ и постараться получить контракт на 2-3 года, а впоследствии, может быть, и постоянное место или собственный грант. Процесс приобрел размеры, угрожающие существованию отечественной науки. Опустели научные журналы. Резко спала продуктивность. Стало некому учить студентов и аспирантов, начали пустеть институты. Причем для бывшей «альтернативной» науки складывается опасная ситуация. Ее лидеры почти синхронно вышли на уровень руководителей лабораторий и групп в хрущевский период в начале – середине 60-х годов. Сейчас они подходят к возрастному лимиту, а самые сильные из средней возрастной группы, к кому должны переходить ключевые позиции в науке – за рубежом. Кто придет вместо них? Снова «деятели»? Как сложится судьба научных школ? Будут ли они нормально эволюционировать, или «уйдут в песок»? Вернется ли сильная молодежь, и что сможет привлечь ее дома в период тяжелейших экономических трудностей для науки и просто для жизни? Ясно, что ни по обеспеченности исследований, ни по уровню жизни наше государство еще долго не сможет создать условий, сравнимых с зарубежными.

Но здесь для тех кто хочет жить и работать в России вновь главные ценности «альтернативной» науки – ее свобода и независимость. Именно они в сочетании со стабильным положением составляют главную и редко достижимую цель в карьере всякого самостоятельного ученого. Добиться того, чтобы иметь возможность свободно и независимо вести собственные исследования, без пресса моды, пресса продуктивности, не думая о том, как вести работу, когда кончится грант, – такое в современной науке доступно лишь Нобелевским лауреатам.

Но такое всегда было и есть в нашей «альтернативной» науке. И если мы сможем сохранить эту традицию, заложить ее в новую складывающуюся структуру науки, в закон о науке и научном работнике, наряду с системой грантов и контрактов, придающих гибкость и мобильность научным исследованиям, то судьба нашей науки не безнадежна.

При этом необходимо вводить смешанные международные лаборатории по аналогии со смешанными биотехнологическими лабораториями, добиваться доступа к международным грантам по фундаментальным и прикладным наукам, открытия в нашей стране частных международных институтов, живущих на средства благотворительных фондов.

И тогда мы сможем рассчитывать на то, что наша молодежь, пройдя фазу «постдоковской» работы и оказавшись перед необходимостью приобретения положения самостоятельного исследователя, предпочтет независимую работу на возрождающейся Родине, где каждый настоящий ученый нужен и для науки, и для преподавания, и для общества, где можно думать, писать и учить на родном языке, и где жизнь ученого и гражданина может составить единое осмысленное целое.

Примечания

* Опубликовано в журналах «Химия и жизнь», № 8, 4–11, 1992, и «Онтогенез», 22, № 6, 659–672, 1991. Назад

(1) т.е. в начале 90-х годов. Назад

(2) Здесь можно вспомнить таких выдающихся людей, как С. П. Королев, А. Н. Туполев, Л. А. Зильбер, А. И. Солженицын. Назад

(3) См. главу «Драматические страницы…» Назад

(4) См. главу «Дело Гурвича» Назад

(5) Г. И. Абелев «В. А. Энгельгардт в критический период жизни нашей лаборатории». В кн.: «Воспоминания о В. А. Энгельгардте» под ред. А. А. Баева, М.: Наука, 1989; см. также гл. «Драматические страницы в жизни отдела …». Назад

(6) См. гл. I–V «Семинар И. М. Гельфанда» Назад

(7) См. «Дело Гурвича», 1 и 2 Назад

(8) В середине 80-х годов посылать тезисы на Международную научную конференцию можно было лишь после состоявшегося решения Минздрава СССР, разрешающего выезд. Назад

(9) ГКНТ – Государственный комитет по науке и технике. Назад