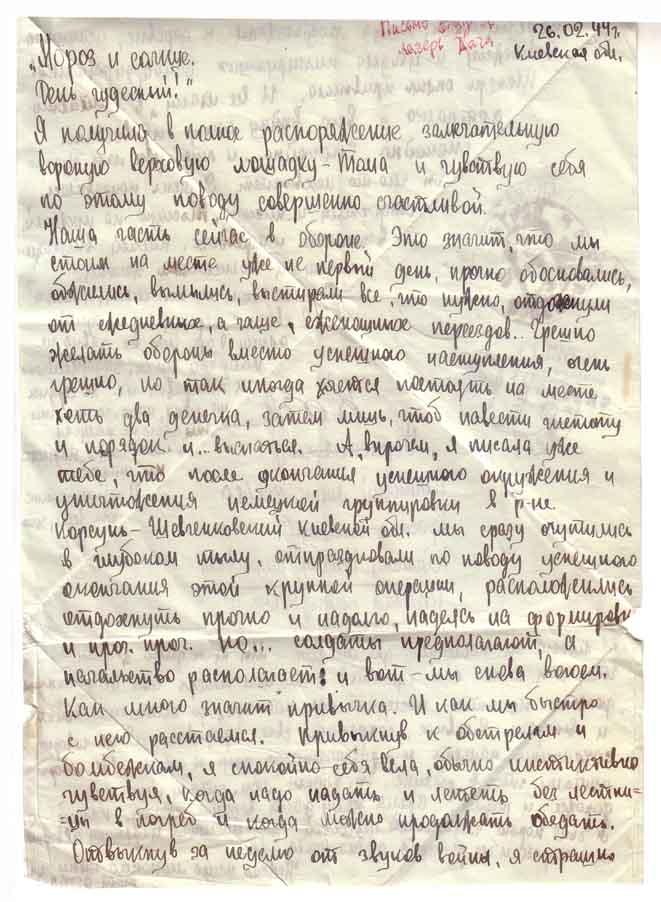

Разведчики – друзья-однополчане. 2-й Украинский, 1944 г.

Часть III. Письма 1944 г.

«...Есть упоение в бою,

У страшной бездны на краю...»

(А. С. Пушкин)

Елена Дейчман. Сто писем с фронта • ЧАСТЬ III. ПИСЬМА 1944 г. • К оглавлению • Гостевая

|

Разведчики – друзья-однополчане. 2-й Украинский, 1944 г. Часть III. Письма 1944 г.«...Есть упоение в бою,

|

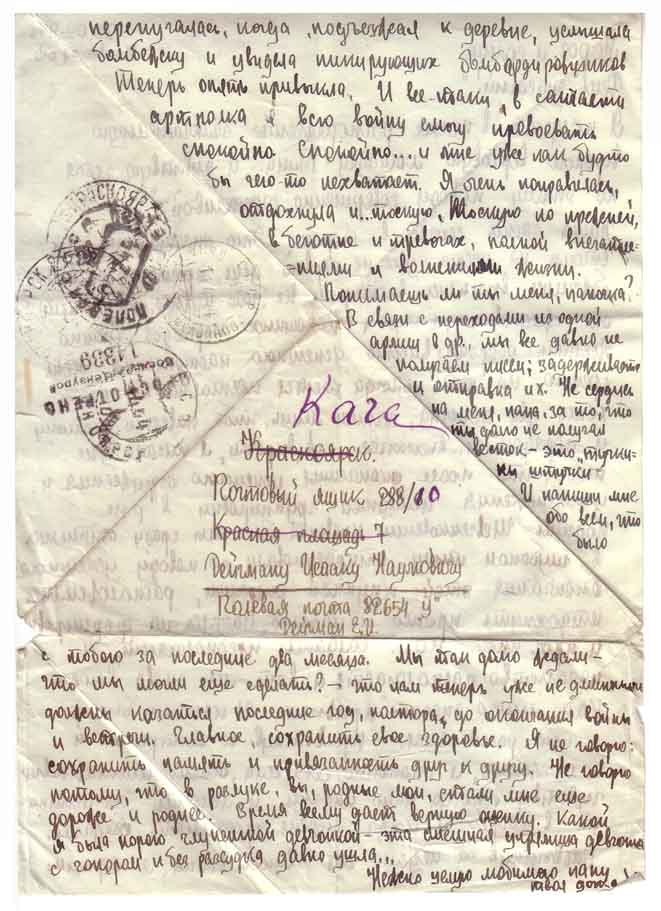

Фронтовая фотография Ляли. 1944 г.

После награждения медалью «За отвагу»

|

13. 01. 1944 г. Папка, любимый мой! Я тебе писала и очень часто – но все письма шли в г. Свободный: значит ты их не получишь, а некоторые из них были важными. Получила вчера твое старое письмо от 19. 02. 42, а сегодня уже от 22. 10. 43, вижу по содержанию этих двух, что многие мои письма пропали. Вот ведь досада какая! Как я рада за тебя и Галинку, и как я завидую вашей встрече! Когда то мне выпадает такое счастье – увидеть тебя, маму, Галочку? Почта так бестолково работает – я буду повторяться, т.к. боюсь, что ты не получишь и последних моих писем. Поездка домой в Москву не удалось, ибо, к несчастью (или к счастью), я оказалась достаточно здоровой, чтобы тотчас после возвращения из Москвы вернуться в свою часть. К счастью, потому, что мое тяжелое ранение, в октябре 43, вопреки всем предположениям врачей, обошлось без всяких последствий, если не считать шрамов. Одна рана – под левой лопаткой – все еще не совсем зажила, затягивается очень медленно, т.к. образовалась келоид-рубцовая ткань, очень медленно заживающая. Я вернулась в свою часть, минуя сан. Отдел и отдел кадров. Как меня здесь встречали! Я вновь попала в свою родную семью – папочка, нигде, никогда, до сих пор, я не чувствовала себя такой любимой всеми окружающими, такой дорогой всем, кто знал меня, как здесь. И вот, не доходя еще до склада, я была одета – мне подарили носки, перчатки, шарф, белье, полотенца – этими вещами здесь никто не дорожит – у нас всегда было много трофеев, но ценна забота и то, что она исходит не от одного, а от многих людей. Большинство девушек – и среди них есть хорошие люди и работники – вышли здесь в части замуж за офицеров, которые живут с ними и заботятся о них, и все-таки, это временные, непостоянные и непрочные браки, т.к. каждый из них имеет дома семью и детей и не собирается их бросать; просто трудно жить человеку на фронте без ласки и одиноко. Я в этом отношении исключение, и за это, я чувствую, меня особенно уважают и отличают. Я отвечаю тебе на незаданный вопрос. Мама однажды за все время решилась спросить и предупредить меня… Вы у меня такие хорошие и деликатные родители: я по тону письма чувствовала, что маму волнует и интересует моя «личная» жизнь, но она просто не решалась спросить меня. Мне кажется, что и ты хотел бы все знать обо мне. Так я буду все писать – я не хочу и мне нечего скрывать от тебя и от мамы. Многие мужчины здесь говорят, что после войны они не подойдут и разговаривать с военной девушкой. Если у нее есть медали, то они, мол, знают за какие «боевые заслуги» медаль получена. Очень тяжело сознавать, что многие девушки заслужили своим поведением такое отношение. В частях, на войне, нам надо быть особенно строгими к себе. Мне не в чем упрекнуть себя, но иногда я с тяжелым сердцем думаю, что может быть кто-нибудь, кто не знал меня здесь, увидев меня в гимнастерке с медалью, обо мне также скажет с двусмысленным смехом. Здесь судят друг друга строже, дружат вернее, ценят дороже… я только здесь учусь по-настоящему узнавать людей и ставить их в такое положение по отношению к себе, какое я и ценю, и заслуживаю. Мне очень хотелось сегодня – я была в тылах дивизий – найти одну старую октябрьскую, не то дивизионную, не то армейскую, газетку. Я знаю, что она показалась бы интересной для тебя и для мамы: там писали обо мне, но что? Я не знаю. Я и сама ее не читала. Мне не удалось ее найти – подшивка за октябрь была кому-то отдана. Но если я найду, то вышлю ее тебе. Завтра будут вручать медали и ордена. Завтра и я повешу на грудь медаль «За отвагу», а послезавтра я постараюсь добиться откомандирования меня на батарею и в стрелковый полк, ибо здесь мне работы выпадает редко. Последние полмесяца были очень тяжелы для нас – повсюду наши части наступают, а на нашем маленьком участке фронта нам пришлось переменить направление. Теперь со взятием Харькова мы сразу очутились в тылу, немец стал поспешно отступать без боев – а сколько у него здесь было танков и самолетов! Целую Ляля.

| |

|

18. 01. 1944 г. Мамочка моя, родная, милая! С. С. Озадовская переслала мне твое письмо. Ты и теперь, зная, что я уже почти здорова, так волнуешься, роднуля. Чтобы было бы с тобой, когда бы ты узнала, что я лежу раненая в госпитале, не в силах самостоятельно повернуться на бок или поднять голову? Конечно, я не писала тебе тогда о ранении: о таких событиях лучше узнавать в давно прошедшем времени. Я продолжала писать тебе и из госпиталя письма, якобы из части, указывая ее прежний номер ПП, чтобы ты не беспокоилась, выслала тебе в октябре 1000 р. почтовым переводом – получила ли? Если бы не письмо тебе Сарры Самойловны, я бы сообщила тебе о ранении лишь из части, чтобы ты уж совсем не тревожилась. Сарра Самойловна меня просто подвела: я уже ее ругала за это. Сейчас ты должна уже знать все подробности о ранении: м.б. задеты остистые отростки позвоночника, осколок не вынимали – он меня ничуть не беспокоит, рана зажила очень хорошо, хотя шрамы не маленькие. Вторая рана под левой лопаткой еще гноится, потому что она большая 4х10 см и образовался келоид, но она нисколько не болит. Работаю сейчас при ПМП, когда командир ездит на Н.П. (наблюдательный пункт), я выезжаю с ним. Работы мало, условия хорошие, фактически я отдыхаю, сейчас поправилась и поправляюсь с каждым днем, т.к. в нашем полку хороший хозяйственник и потому питание отличное, а жизнь при нашем ПМП б. или м. спокойная. Как поправлюсь совсем – и заживет рана – думаю, проситься на батарею или в стрелковый батальон, т.к. мне уже скучновато без работы. Получила письмо от папы, он сообщает, что Галочка была у него. Теперь верно и ты в Красноярске у папки. Какие вы счастливые! Напиши, мамуля, как папа выглядит, как он чувствует себя. Как работает? Какие у него условия? Напиши, как добралась к нему, что привезла ему, как вы встретились? Все напиши, мы же мечтали о встрече с ним с 38 г., шутка ли? О чем вы говорили с папой? Нельзя ли ему перебраться к вам в г. Троицк? Нет ли у папы карточки? Я очень завидую вашей встрече*. Но ты, мамочка, такая у меня наивная – конечно, меня не отпустят из части, пока мы воюем. Вот если станем на формировку, может быть... Если бы я в госпитале получила отношение из твоего госпиталя, то тоже возможно... Хотя, и вряд ли. Когда я всячески пыталась устроить свою поездку в Москву, Сара Самойловна мне очень помогала в этом, старалась за меня, как за родную: она – прекрасный человек, мы с ней хорошо сдружились в госпитале и сейчас еще переписываемся. Как твоя рука и как с ногой? Трофическая язва ноги по моим скромным медицинским познаниям очень дурное и долгое дело. То же говорит и наш врач. Большая она? Как ее лечишь? В последних твоих письмах время от времени проскальзывает: «Галя пишет отдельно», но Галя не пишет ни вместе, ни отдельно. Я не раз писала ей, действительно, отдельно, но больше писать не буду. Такая невнимательность с ее стороны – нехорошо! А ведь она знает, что я была ранена. Поздравила бы меня хотя бы с медалью! Папа пишет о ней восхищенно, мне самой хочется посмотреть какой большой и взрослой стала моя сестреночка. Но я и спрашивать о ней не буду больше, вот как! Целую крепко тебя, мамуля,

| |

|

19. 01. 1944 г. Папочка! Мне хочется, чтобы между нами вновь, как перед тем моим отъездом из И.Г. в часть в последние месяцы моей работы в Свердловске установилась бы живая письменная связь. Давай загоняем почтальонов до пота, пусть побегают! Я хочу, чтобы твои письма были ответом на мои послания и наоборот. Чтобы для нас вновь стало привычкой и необходимостью делиться друг с другом мыслями и переживаниями. Помнишь ли, я рвалась из И.Г., я себя плохо чувствовала там, была недовольна собой и своей работой. Как мне хорошо здесь! Я очень дружна со всеми, ко мне прекрасно относятся! Теперь мне никак не понять, почему у меня не ладились отношения с людьми в И.Г. в течение почти полутора лет, а здесь во всех подразделениях я на второй-третий день чувствую себя, как дома или в кругу друзей. Сейчас я при медсанчасти арт. полка в моей прежней див., работы в арт. полку немного, вернее выпадает она редко, на счастье личного состава полка. Я бы хотела, чтобы в полку всегда было как можно меньше раненых, но мне самой хочется быть там, где работы больше. Поэтому когда моя вторая рана заживет, я попрошусь на батарею или в стрелковый батальон, пока же мне при медсанчасти удобнее делать перевязки, да и во всех отношениях условия лучше, а врач гов. мне, что для быстрейшего заживления моей раны нужно усиленное питание и отдых. Кормят нас всех здесь великолепно, я получаю добавочно масло, часто достаю молоко и поправляюсь не по дням, а по часам, но рана совершенно не заживает и сейчас в том же положении, что и м-ц назад. Нужен бы кварц, но не хочется вновь ехать в госпиталь, хотя меня и отпускают. Вообще жаловаться не приходится, здесь для меня созданы все условия для лечения и отдыха. Рана и не болит, и я уже не чувствую слабости. Кончится все тем, что не дождавшись, пока она заживет, я уйду из медсанчасти, как ушла из госпиталя и медсанбата и стану работать на батарее или в батальоне стрелкового полка. Хочется написать тебе о боевых делах нашей дивизии, но пока не могу, увы... Я вспоминаю свой путь из госпиталя после ранения в часть. Около 100 км было до Днепра. На той стороне – стороне глубокого тыла – уже давно были вновь организованы колхозы, работает сельрада, почта, оживление на рынках, восстанавливаются маслобойни, мукомольни и проч. Там жители знают, что немец к ним уже не придет; они убираются в кв., белят хатки, украшают их углы украинскими полотенцами с красными петухами, угощают красноармейцев полтавскими галушками, медом, курками, кто чем богат. Сейчас я переправлялась через Днепр днем – а вспоминала опасную, ночную, бесшумную переправу через тот же Днепр, только чуть выше по течению в октябре 43, когда Днепр еще не был нашим – мы его брали. Приятно было теперь плыть на катере по своей теперь реке, не боясь ни обстрела, ни бомбежки, ни ракет, громко разговаривать, уверенно не пригибаясь на открытых местах идти по песку вверх, в свой город. Немцы взорвали замечательной красоты кременчугский мост – его остатки торчат из воды беспомощно и с укором, и по кускам этого огромного строения, как по частям корпуса прославленных греческих статуй, видится легкая, изящная и стремительная красота лучших произведений современной архитектуры. С того и на этот берег перекинуты теперь временные понтонные мосты. Но уже подвозят материалы для постройки нового моста, и он будет, конечно, не хуже прежнего. Целую любимого папку. Ляля.

| |

|

04. 02. 1944 г. Родная моя! Опять нет от тебя ни звука. Мы теперь в другой армии и мне хочется думать, что ерундит почта. От папы, впрочем, подряд несколько писем из Красноярска – бодрые, хорошие. Теперь ты может быть уже в пути в Красноярск. Какие вы счастливые! Я пока еще при ПМП арт. полка, на днях буду направлена на батарею. Хочется мне все-таки в стрелковый полк, но пока не прошусь: жду, чтобы зажила рана под лопаткой. Затягивается она крайне медленно, но вообще, самочувствие у меня хорошее, больных у нас масса, т.к. мы постоянно в пути, здесь постоянно идут дожди, и сапоги наши не успевают просыхать, однако у меня ни гриппа, ни кашля, ни даже насморка – война закалила меня. Скучаю здесь слегка: без настоящей работы, без прежних друзей – я вижу их очень редко. Дивизия вообще так изменилась за время моего отсутствия: «Одних уж нет, а те далече» – как Саади некогда сказал» (Пушкин). Жаль, я не могу тебе описать положение на нашем участке фронта, не могу сообщить о многих интереснейших боевых эпизодах. Когда-нибудь я замучаю вас бесконечными рассказами, я никогда не забуду дней и ночей войны, мне обязательно надо будет рассказать вам все, хотя всего и не перескажешь... На днях мы ночью вошли в дер. Через 3 ч. после того, как наши стрелковые подразделения изгнали оттуда немцев. Стучимся в дом. Старик-хозяин из-за двери кричит: «Хата полна военных, поместиться негде». А непохоже – во дворе нет ни машин, ни повозок. После указания из штаба, силой ворвались в дом: – пусто, стали искать по чердакам, погребам и, разумеется, нашли немца. Гад этот, тут же ранил одного нашего бойца гранатой. Отвели его к разведчикам на допрос, вместе со стариком. И это ведь не первый случай. Мамочка, я от Лизы узнала, что ты уже работаешь, хоть и не долечилась. Значит с рукой все в порядке, а как нога? Трофическая язва ведь очень долгая история, да? Лизанька хочет встретиться с тобой у папы в Красноярске. Какая будет радость для всех вас и для папы в первую очередь. На мой отпуск теперь нет никаких надежд – на формировку мы не пойдем. Мамуля, опиши, как выглядит и живет папа, подробно. Целую. Ляля.

| |

|

11. 02. 1944 г. Мамочка! Ты спрашивала меня, где я нахожусь. Этим письмом я стараюсь дать тебе понять это. В настоящее время я лично не воюю – отдыхаю. Сижу в медсанчасти, где работа, на счастье, выпадает очень редко, несколько скучаю. Рана затягивается, но очень-очень медленно. Я все-таки хочу дождаться ее полного заживления, а потом уже проситься либо в стрелковый батальон, либо в разведку; (в дивизионной разведке сейчас нет сан. Инструктора). Больше всего мне хотелось бы в разведку, ходила бы с ребятами на задачу, тем более, что большинство из них я знаю давно. Черти, не ребята, орлы! Двое из них – Герои Сов. Союза, а на всю дивизию у нас 5 человек Героев Сов. Союза. Замечательный народ, лихие парни, и жизнь у них интересная. Как я сроднилась с солдатской переменчивой судьбой! Как я скучаю в тылу, в тишине, без опасностей! Что я буду делать, когда война окончится? – не представляю себе. Университет, Москва, уютная квартира – так далеки, так призрачны, невероятны! В последнее время ночую чаще в хатах, чем в окопах – но это лишь потому, что нахожусь при медсанчасти, а командир полка сейчас редко требует сан. инструктора на Н.П. Чаще всего, впрочем, ночью не спим, а передвигаемся вперед, сжимая кольцо окружения, но передвигаемся со скоростью не более чем два км. в час: Здесь идут дожди и грязь, по дорогам и полями непролазная. А все-таки я люблю, вдруг, ночью, или чаще на рассвете подняться и отправиться на Н.П. – оттуда видно и немцев и наше наступление, тотчас известно продвижение, успехи, все. От тебя, мамочка, опять нет почты. Из письма Лизы узнала, что ты уже работаешь. А как с ногой? Мамуля, вышли мне фото твое и Галочки, если нельзя вам сейчас сняться, то хоть старые карточки пришлите. Как я по вам соскучилась, а увидимся еще бог весть когда! Что пишет Лелечка, где она, напиши ее адрес. Не получала ли ты писем от моих (Бори и Саши)? Что-то мне теперь все так редко пишут! Целую, Ляля.

| |

|

19. 02. 1944 г. Мамочка! Галунок! Поздравляю вас, мои любимые, с днем рождения! Я буду думать о вас 3-го и 10-го марта, желая одного лишь, чтобы следующая встреча вашего дня рождения торжественно и радостно была бы отпразднована за нашим длинным разложенным столом в Москве при полном сборе всех Дейчманов и Баренбоймов – какое это будет торжество! И ведь есть на то надежда! Я буду помнить о вас – перебирать с любовью и надеждой маленькие события прошлого – март 41-го, 40-го, 39-го года, и буду пить за вас 8-го марта. 44-й год! Март! Здесь он для нашей части стал большим праздником: закончено окружение и уничтожение немецкой группировки в р-не Корсунь, Шевченковской севернее Звенигородки и Шпола. И вот мы сразу очутились в глубоком тылу. Позавчера еще у нас был наплыв раненых – в метель и вьюгу, ночью я дважды их свозила в медсанбат; ну а сегодня все ликуют – ни выстрелов, ни разрывов, ни бомбежек, ни раненых, ни переездов – странная, непривычная тишина и спокойствие. Разведчики и все, кто посвободнее, разбежались по трофеям. Чего здесь только нет! Км на 5 в два ряда вплотную, одна к другой, стоят сожженные, разбитые, забытые и завязшие в грязи немецкие машины, а в них: обмундирование, продукты, телефоны, рации, бобины связи, снаряды, гранаты, патефоны, свечки, .медикаменты, большей частью в негодном состоянии, но их так много, что каждый находит себе то, в чем более всего нуждается. Мы разыскали операционный стол для медсанбата, клеенки, соду, стрептоцид и перевязочный материал, кстати, у немцев очень неважного качества. Фотограф наш нашел два исправных фотоаппарата; связисты повозками свозили кабель и аккумуляторы; кладовщики на телегах ездили за сахаром, маслом и мясом – продукты, отобранные немцами у украинцев. У всех теперь масса носок, перчаток, разных тряпок, одеял, у многих солидные запасы сахара и масла – здесь было развито это производство. Народ моется, отсыпается; вечерами устраивают импровизированные концерты: песни, пляски, под аккордеоны, губные гармошки, гитары; шумно, и весело так, как будто бы война окончена! Солдаты пишут домой письма, все пишут, даже те, кто по полугоду не писали – не до того было – мусолят чернильные карандаши над трофейной немецкой бумагой, готовя нашему «очкастому» – почтальону – Яковлеву, объемистую пачку корреспонденции. Иные ухаживают за местными девушками, дарят им парашюты на белье и летние белые платья; население потчует нас чем может; все, несколько исхудавшие и побледневшие от последних напряженных бессонных дней и ночей, отчаянных боев – немцы зверствовали и безумствовали, особенно в последние дни, – свежеют и поправляются, полнеют даже на глазах. Этот краткий отдых очень дорог нам – давно желанная и долгожданная передышка. Одновременно проводятся занятия, партийные и комсомольские собрания; вчера был проведен торжественный митинг всей дивизии в честь окончания операции. Многие, и я в том числе, бросились строчить рапорта с просьбой об отпуске – и всем отказ, ибо передышка дана нам лишь на несколько дней, не более, чем на две недели. Идет подготовка празднования дня Красной Армии, ко дню 8-го марта всем девушкам полка шьют платья из тонких немецких шинелей и белье из шелковых парашютов. Многих командиров и бойцов представляют к наградам медалями и орденами. Я должна получить свою еще октябрьскую медаль по справке, которая давно, за неимением знаков, лежит в штабе нашего полка. А мы ходим друг к другу в гости, на чай с медом, или чай с коржиками: все попришивали свежие воротнички, погоны, привели себя в порядок, побрились, постриглись, начистили до блеска сапоги. И все досадуют: «Остановились в полусожженной деревушке; ну что бы быть сейчас в городе... не везет нам...» В медсанчасти у нас сейчас четыре сверхштатных лошади, из них две верховые и с седлами. Я разъезжаю с разведчиками верхом и чувствую себя по этому поводу совершенно счастливой. Но если задуматься – я недовольна собой. Со дня приезда из инфекц. госпиталя я, в сущности, работала очень мало потому, разумеется, что сейчас работа у нас в полку выпадает редко. И все-таки я не чувствую себя здесь столь нужной и полезной, как то было раньше и потому тоскую иногда. Это для меня новое и совершенно острое ощущение – желание обязательно что-то сделать большое, нужное, с напряжением всех сил. Ты меня поймешь, мама. И еще одно. Там, где я работала прежде, на Н.П. див. все, кто знали меня, отмечали особенной любовью и уважением. Здесь ко мне просто очень хорошо относятся, как и к другим девушкам полка, здесь меня меньше знают; а там – там я чувствовала такую заботу и внимание со стороны всех окружающих, там я раз двадцать на день думала, что бы мне еще такое сделать хорошее для «наших»: изобретала им обеды, когда кухня отставала, доставала подворотнички, пуговицы для погон, заставляла их бриться, устраивала баню. Окопы крепче сплачивают, чем избы… Родные мои! Письма от вас нечасты. Для Гали я и слов не нахожу от возмущения. Мамочка! Последнее твое письмо мне душу перевернуло, так больно мне стало за твою ослабевшую руку. Не отчаивайся, моя хорошая. Со временем и с практикой рука, безусловно, окрепнет. Теперь пиши мне о ходе твоих операций, – вообще о работе. Была ли ты у папы? Как он, какой он, по сравнению с прежним, – здоровье, внешний вид? Пишу папе часто и получаю ответы. Целую нежно моих новорожденных. Ляля.

|

|

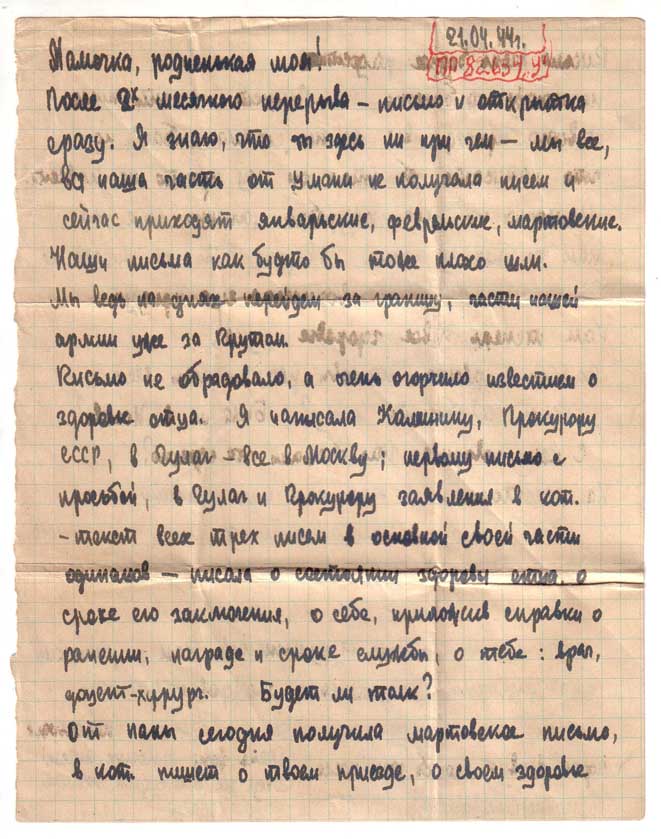

26. 02. 1944 г. <Отцу в концлагерь «Крутая Кача»>Папочка! «Мороз и солнце, Я получила в свое полное распоряжение замечательную вороную верховую лошадку – Тома и чувствую себя по этому поводу совершенно счастливой. Наша часть сейчас в обороне. Это значит, что мы стоим на месте уже не первый день, прочно обосновались, обжились, все вымылись, что было очень нужно, отдохнули от ежедневных, а чаще, еженощных переездов... Грешно желать обороны вместо успешного наступления, очень грешно, но так иногда хочется постоять на месте хоть два денечка, затем лишь, чтобы навести чистоту и порядок, побыть в тишине и... выспаться. А, впрочем, я писала уже тебе, что после окончания успешного окружения и уничтожения немецкой группировки в районе Корсунь-Шевченковский Киевской области, мы сразу очутились в глубоком тылу, отпраздновали по поводу успешного окончания этой крупной операции, расположились отдохнуть прочно и надолго, надеясь на формирование, отдых и прочее, прочее. Но... солдаты предполагают, а начальство располагает: и вот – мы снова воюем. Как много значит привычка. И как мы быстро с нею расстаемся!.. Привыкнув к обстрелам и бомбежкам, я спокойно себя вела, обычно инстинктивно чувствуя, когда надо падать и лететь без лестницы в погреб, а когда можно продолжать обедать. Отвыкнув за неделю от звуков войны, я страшно перепугалась, когда, подъезжая к деревне, услышала бомбежку и увидела пикирующих бомбардировщиков. Теперь опять привыкла. И все-таки, в медсанчасти артполка я всю войну смогу провоевать спокойно. Спокойно... а мне уже как будто бы чего-то не хватает. Я очень поправилась, отдохнула и... тоскую. Тоскую по прежней жизни, в беготне и тревогах, полной впечатлений и волнений… Понимаешь ли ты меня, папочка? В связи с переходом из одной Армии в другую, мы все давно не получаем писем; задерживается и отправка их. Не сердись на меня, папа, за то, что ты долго не получал весток от меня – это «тучкины – штучки». И напиши мне обо всем, что было с тобой за последние два месяца. Мы так долго ждали ответа на свои заявления о тебе – (что мы могли еще сделать?) что нам теперь уже недлинными должны казаться последние год – полтора до окончания войны и встречи. Главное, сохранить свое здоровье. Я не говорю: сохранить память и привязанность друг к другу. Не говорю, потому что в разлуке, вы, родные мои, стали мне еще дороже и роднее. Время всему дает верную оценку. Какой я была порой до войны глупенькой девчонкой – эта смешная упрямица девчонка с гонором и без рассудка давно ушла... Нежно целую любимого папку, твоя дочка, Ляля.

|

|

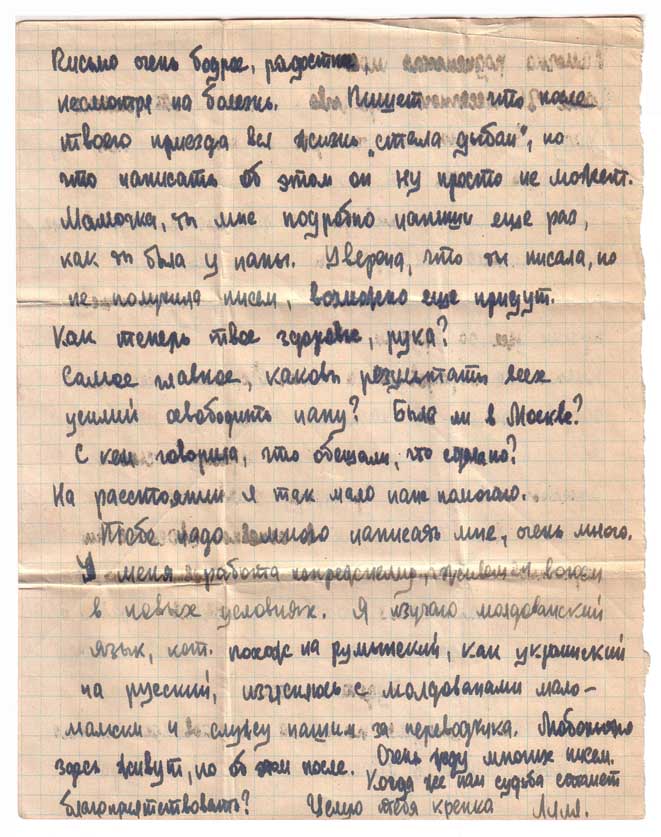

21. 04. 1944 г. Мамочка, родненькая моя! После 2-х месячного перерыва – от тебя наконец письмо и открытка – сразу. Я знаю, что ты здесь не при чем – мы все, вся наша часть от взятия Умани не получала писем, а сейчас приходят январские, февральские, и мартовские. Наши письма как будто бы тоже плохо шли. Мы ведь на днях перейдем за границу, части нашей Армии уже за Прутом. Письмо не обрадовало, а очень огорчило известием о плохом здоровье отца. Я написала Калинину, Прокурору СССР, и в ГУЛАГ – все в Москву; первому письмо с просьбой, в Гулаг и Прокурору заявления в которых текст всех трех писем в основной своей части одинаков – писала о состоянии здоровья отца, о сроке его заключения, о себе, приложив справки о ранении, награде и сроке службы, о тебе: врач, доцент-хирург. Будет ли толк? От папы сегодня получила мартовское письмо, в котором он пишет о твоем приезде, о своем здоровье. Письмо очень бодрое, радостное, несмотря на болезнь. Пишет, что после твоего приезда вся жизнь «стала дыбом», но что написать об этом он, ну просто не может. Мамочка, ты мне подробно напиши еще раз, как ты была у папы. Уверена, что ты писала, но я не получила писем, возможно еще придут… Как теперь твое здоровье, рука? Самое главное, каковы результаты всех наших усилий освободить папу? Была ли ты в Москве? С кем говорила, что обещали, что сделано? На расстоянии я так мало папе помогаю! Тебе надо много написать мне, очень много. У меня работа по-прежнему, живем и воюем в новых условиях. Я изучаю молдавский язык, который похож на румынский, как украинский на русский, изъяснялось с молдаванами (мало-мальски) и служу нашим за переводчика. Любопытно здесь живут, но об этом после. Очень жду многих писем. Когда же нам судьба станет благоприятствовать? Целую тебя крепко. Ляля

| |

|

28. 02. 1944 г. Родная моя! Не проси меня, милая, приехать в отпуск. Разве нужно меня просить об этом? Разве пустят меня в дни боев? Мы все ждем, не дождемся, формировки, но нас пополняют на ходу и трудно сказать, когда нас отведут на отдых в тылы. Когда закончили окружение и уничтожение немецкой группировки в районе Корсунь-Шевченковском, мы все конечно надеялись на формировку, или хотя бы на двухнедельный отдых. Расположились надолго, начали постройку бани, столовой, вымылись, подготовились к празднованию 26-й годовщины Кр. Армии и получили за день накануне приказ о передвижении и новую задачу. В ночь двинулись, а сейчас повторяем операцию в меньших масштабах, о чем ты скоро прочтешь в сводке Сов. Инф. Бюро,( если закончим ее успешно). Такая жизнь. Постоим – поедем. Передвигаться сейчас стало легче: подморозило. И мы подтянули застрявшие в грязи машины с имуществом. И мне теперь не приходится носить на себе по два малых снаряда и впрягаться в повозку с ранеными. Дороги здесь плохие, как нигде. А грязь еще совсем недавно была такая, что попросту мешала воевать – не подвезешь ничего. Тянули все на себе, привлекая к работе и население. Возить в такую грязь раненых было мукой. Завязнут лошади по брюхо, и вот мы снимаем раненых с повозки, выпрягаем лошадей, вытаскиваем с помощью населения повозки из грязи, снова, впрягаем лошадей, грузим раненых и снова едем до следующей аналогичной остановки. Мы были все в грязи по пояс, поистрепались сапоги. Сейчас хорошо. Тихо, морозно, ясно. Я объезжаю верховую лошадь Тома. Чудная лошадка, умница, дисциплинированная, выносливая. Как я после войны буду жить в городах – не представляю себе. Спать на постели? С простынями? Раздеваться? Я привыкла спать на лежанке, на лавке, на полу на соломе, с распущенным ремнем, расстегнутым воротом гимнастерки, сапоги – ставить сушиться на печку, санитарная сумка под головой. Потому что редко, когда нас ночью не поднимают для передвижения или приема раненых, изредка, поскольку я в медсанчасти, а здесь идут обстрелы или бомбежки. Здесь у немцев пехоты и самолетов почти что нет. Воюют танками и артиллерией. На наши батареи нередко ползут танки, расстреливаемые нами в упор. У нас батарейцы на прямой наводке все-орденоносцы; и если говорить о них, то мне не хватит тетради, пачки писем, для похвалы и восхищения ими. Рана моя при последней перевязке покрылась корочкой, перестала гноиться, следовательно зажила. Ну, а осколок в пояснице мне ничуть не мешает. Я совершенно здорова, мамочка, абсолютно, роднуля, не беспокойся за меня. Тебя прошу очень, моя хорошая, брось работу, хоть на короткое время ложись-ка полечиться. Нельзя так безжалостно относиться к себе! Трофическая язва не шуточки, я знаю. Если бы я могла приехать. Я бы уж тебя уложила, роднуля. Рада, что вы питаетесь неплохо и что у вас дома тепло. Как кончился ремонт квартиры? Ты молодчина, что ведешь научные работы. Расскажи мне кратенько о вакцинотерапии ран – мне это интересно, как мед. работнику. Наблюдаю военную жизнь, много работаю и с удовлетворением отмечаю: обслуживание наших раненых на передовой и в медсанчасти вплоть до госпиталей поставлено у нас замечательно. В госпиталях работа труднее, требует большей квалификации и поставлена несколько хуже. Но гораздо лучше, чем у немцев – сужу по трофеям их мед. имущества и останкам от госпиталей, а также по оставленным раненым немцам. Их шелковый перевязочный материал не впитывает крови, легко рвется и очень узок, подушечки индив. пакетов без ваты, малюсенькие – на пальчик, шины неудобные, раненые зашипированы хуже, йод на водном растворе светло-розовый, вместо морфия Еuсоdа1 — эрзац, морфий; вата серая, плохая, зато в санитарных сумках у немцев больше таблеток от кашля, чем бинтов, и ни в одном нет жгута. Целую тебя крепко, крепко. Объясни, почему мне не пишет Галя? Ляля Киевская

| |

|

30. 05. 1944 г. Мамочка, милая моя! Сколько я шлю тебе писем! Получаешь ли ты их? Повторяюсь: выслала месяц назад тебе письмо и одновременно, как только получила твою первую открытку после долгого перерыва, три заявления с приложением справок о ранении, награде и сроке службы в ГУЛАГ, прокурору СССР и М.И. Калинину. Ответа еще не получила. Письма последние месяцы идут плохо, и к нам, и особенно – от нас. В ближайшие месяцы переписка, возможно, прервется с нашей дивизией – это зависит от стратегических задач нашей части. Родненькая я живу и очень хорошо и очень плохо. Хорошо, поскольку мы в обороне отдыхаем, прекрасные условия, поправилась, пользуясь кратковременным отдыхом, приоденусь, у нас часты вечера и концерты. Плохо, потому что пережила маленькую, личную драму, вернее не пережила, а переживаю. Приняла решение порвать с человеком, который ранее был мне (как я считала), другом, а это не легко. Вкратце все. Чувствую себя физически плохо, к ранению это не относится, просто настроение неважное. Ну, думаю все постепенно «образуется». Целую тебя, крепко. Ляля.

| |

|

30. 05. 1944 г. Галунок! Надеюсь, сестреночка, эта писулька еще застанет тебя на старом месте, «Попрыгунья-стрекоза»! Долго думала о твоем решении ехать в Москву на курсы кинематографии. Пожалуй, ты права, Галочка. Хватит ли сил и самостоятельности, а главное настойчивости, ибо задачка не малая и неизбежны на первых порах неудачи, да и потом тоже. Если человек решил посвятить себя искусству, то должен заранее знать, что придется очень много работать, отчаиваться и снова обнадеживаться. Лев Толстой говорил, что «Талант – это очень много работоспособности и немножко способностей». Запомни это, пока что, а убедишься потом, через год, через два. Как ты оставишь маму? Как бы перетащить ее в Москву? Где будешь жить? – у Лизочки? Пиши мне срочно, подробно, обширно. Пиши, скорее! пока еще ходят к нам письма. Целую младшенькую! Ляля.

| |

|

04. 06. 1944 г. Мамочка! Я послала тебе телеграмму и письмо с просьбой выслать деньги на посылку папе. Мне это будет не легко сделать, главным образом, потому, что, я как бы командир, но не получаю дополнительного пайка. В мой сухой паек входит хлеб, сахар и табак или вместо последнего, иногда конфеты. Следовательно, все придется покупать по рыночным ценам. Другое затруднение – сама отправка, но с этим, я как-нибудь справлюсь самостоятельно. Я бы и купила все сама, если бы не затеяла шитье сапог из плащ. палатки – уж очень незавидная у меня сейчас обувь, ботинки, как у всех бойцов, что с обмотками, прежние женского фасона износились. Вторая просьба к тебе тоже о посылке. Если это не трудно, мамочка, вышли мне – (большой нужды в том нет), – но, было бы так приятно получить мой новый костюмчик, сшитый перед войной из твоего платья, синий, 2 летних кофточки – голубенькую и розовую с бантами, и с чем беда – чулки, любого качества и цвета, лишь бы целые. Хорошо, если ты вложишь туда кусочек материала для подворотничков. А может быть есть в продаже готовые подворотнички? И еще одну вещь мне хотелось бы получить: большой хороший красивый мужской носовой платок. Этот платок я хочу подарить зам. по полит. части начальнику сан. службы нашей армии подполковнику Паршину. Я тебе не писала о нем. Но разговоры с ним, его советы помогли мне в мой самый тяжелый период в ИГ – я писала тебе об этом времени. Он был единственным человеком, который хорошо и чутко подошел ко мне в то время, единственным человеком, который хотел подойти и сумел заговорить со мной, как отец и лучший старший друг. Он дал мне задание в агитработе: темы докладов и материал к ним, советовал зам. политу части опираться в своей работе на меня, подробно рассказал о работе над стенгазетой, о способе собирания материала для стенгазет (я – редактор), и настойчиво поднял мой дух и мою энергию... Мама, его помощь мне неоценима! Знаешь ли, рассказывают легенды о том, как этот необычайный человек помогает людям найти их место и дело в жизни. Коротко: я переполнена чувством благоговения и благодарности ему и очень хочу сделать ему хоть что-нибудь приятное. Может быть, ты посоветуешь что-либо еще? Или пришлешь что-нибудь другое, хорошее. На твой вкус. Он не курит, я не знаю его увлечений, но он очень любит и видно понимает толк в красивых вещах. Далее – о моск. кв. (Письмо, как видишь, сугубо деловое) Мне ничего не пишет тот, кто был отправлен туда с заявлением от начальника нашей части в райисполком и домоуправление. Поэтому я письмом снова отправлю тот же текст вновь. Будем ждать. Кому-либо еще писать, ей богу, нет смысла. Не выехали ли в Москву еще Лизочка и Гр. Ром? Далее о делах. Требую подробной справки – описи: как вы одеты, меня интересует твоя и Галочкина обувь, Галкино пальтишко – сшили ли из одеял? Я тебя спрашиваю и спрашиваю, а ты все не отвечаешь мне. Прими, как упрек. Просила тебя написать о Галочке – не пишешь, о своей работе – не пишешь... Мне не верится, чтобы госпиталь до сих пор не выразил тебе благодарности за твою работу. Как распределяется твое время? Работаешь ли по-прежнему в больнице, с Роз. Григорьевной? По-прежнему ли дружите с Гаусманами? Идут ли занятия английским? С момента отъезда из Москвы я ничего не знаю о вашей жизни и быте, а ты так скупа на подробности и даже краткие описания. Что еще бы мне хотелось получить в посылке? Право ничего (ради бога, не подумай выслать съестного)! кроме ваших карточек – твоей и Галочкиной, вот их обязательно, мама! Я вместе с тем, так боюсь пропажи посылки – такие вещи бывали часто. Оцени ее подороже, и после отправки тотчас протелеграфируй или напиши мне № квитанции, дату отправки, вес, а я буду справляться. Целую Ляля.

| |

|

24. 06. 1944 г. Мамочка! Я не делала этого раньше. Но теперь мне хочется с тобою поделиться всем. Намек в последнем моем письме мог тебя лишь озадачить. Поэтому теперь, когда уже все по существу кончено, расскажу тебе, как другу, чтобы ты, родная, знала мою жизнь всесторонне. Ведь я до сих пор не писала тебе о том, что называют «личной жизнью». До ранения «личная жизнь» была – работа и жизнь в госпитальном сообществе. У меня не было ничего сугубо своего, отдельного, важного. Ничто, кроме работы не беспокоило, не волновало, не огорчало и не радовало меня. Т.е. не то, что бы я уж очень заработалась, но отношения с окружающими были такие простые и товарищеские, что чувства более сильные и глубокие дремали. Вернулась в часть после возвращения из Москвы, «как «домой». Как меня встретили! Пошла по назначению, в артполк, освоилась там. И, ты не удивишься, что за мной, как за новенькой девушкой – сан. инструктором, стали усиленно ухаживать командиры нашего полка. Особенно настойчиво один капитан Р. (теперь майор), который мне вначале понравился. Потом грубые приемы и откровенное желание вызвали во мне полное отвращение к нему. В полку, как и в дивизии до тех пор, я стала приобретать славу неприступной, или попросту говоря, скромной девушки, которая умеет, когда надо, дать отпор. А эта слава большая и в Армии редкая. Помню вечер после окончания Корсунской операции. Он совпал с днем Кр. Армии. Капитан Р. несколько раз приглашал меня к командиру полка: дважды сам, дважды присылал ординарца и наконец, машину с запиской от командира полка. Мне ни за что не хотелось идти. Ненавистно было все: даже голос, даже шутки. И я попросту убежала ночью из дому. Чтобы спрятаться, чтобы не быть вынужденной пойти туда (ведь нельзя же там при всех, оскорбить начальника, отказавшись с ним поговорить, выпить и танцевать, верно)? Куда я могла уйти? Я пошла, к тому, кого считала, и кто был мне тогда действительно бескорыстным (как я считала) другом. Я пошла в ночь, в 12, одна, за полтора км. в штаб артиллерии – КАР, к другу-капитану. Помню, я писала тебе о нем. Он был страшно удивлен. Потом сразу все понял, одобрил. С тех пор он стал чаще бывать у нас, заходил ко мне в медсанчасть, я бывала у них в КАРе. И КАР снова – как и раньше до ранения – стал моим «первым домом», а медсанчасть была только «вторым». Там все меня как будто обожали: просто переняли манеру обращения своего начальника, баловали. Мне – лучшее место, для меня специально готовят мои любимые блюда, достают мед и сладкое. Как это было приятно, ты меня понимаешь. Мы с капитаном делали друг другу маленькие сюрпризы, привязались, привыкли друг к другу, очень тосковали без встреч. И когда все уже убедились в том, что мы «только друзья», капитан вдруг спросил меня, не обманываем ли мы себя и друг друга – нашей «просто: дружбой». Он был прав, я согласилась с ним. Он был мне очень благодарен за чувство, за заботу о его жилье, одежде, питании. На фронте женская забота преображает внешний вид мужчины, его жилье, его жизнь. Все знали о наших отношениях, мы их и не скрывали, и никто не препятствовал. Так было м-ца два. А потом начались ссоры, упреки, упреки, и упреки. У него характер деспотичный, жестокий и властный. У меня мягче, но все же, ты помнишь, упрямый и не поддающийся на требования. Я сдаюсь скорее на просьбы, чувствительна к манере обращения. Он требовал то одно, то другое, придти, когда у меня работа, не бывать там-то. Меня это раздражало, злило. Это был ад. Тогда я решила: расстанемся, – без ссор, без объяснений. Зачем? Раз нет былого чувства – зачем быть вместе? Чтоб легче было, хочу перейти в др. полк. Я поправилась, вполне здорова, перестала переживать и грустить. Что же делать? Жаль, что первое мое серьезное чувство так меня обмануло. Ну, ничего если будет работа, все забудется. Целую крепко тебя. Твоя Ляля.

| |

|

26.06.1944 г. Лизанька, дорогая! Пока очень кратко: жива, абсолютно здорова. Больше того, обладаю редким цветущим здоровьем. Хорошо питаюсь, хорошо выгляжу, работы мало, т.к. стоим в обороне. Мы в Бессарабии, а впереди переправа через реку Прут (?) за границу. Любопытно… И, как всякая переправа, – это будет серьезная, и трудная операция. Пока оборона, как отдых. Наслаждаемся черешнями, клубникой и ждем созревающих абрикосов и вишен. А там уже далее пойдут яблоки, сливы, груши, айва, гранаты, виноград, огурцы и помидоры. Салат, редиску и лук мы уже уплетаем. Молдавия богата садами. Здесь не в деревнях – сады, а в садах – деревни. Как мне хочется поделиться, с вами всеми моими яствами. Мама и папа писали, что ты прихварываешь. Как сейчас? Была бы ты здесь, я бы тебя подлечила. Уложила бы в командирскую палатку в медсанчасти, ты бы отдыхала и отъедалась на подножном корму и аттестате своей племянницы. Мы здесь обходимся без складов и без АХЧ (администр. хозчасти). Пиши, Лизанька о себе, о Гр. Романовиче. Главное, как ваше здоровье? Если б мы сохранили здоровье и встретились после войны, что еще нужно для счастья?! Лизанька, я жду твоих писем. Маме и папе пишу часто, выслала им фото, если мне отпечатают еще – вышлю и тебе. Будь милой, перешли мне бандеролью что-нибудь почитать и карточки. Целую крепко! Ляля.

| |

|

26. 10. 1944 г. <Письмо от отца из концлагеря

| |

|

10. 07. 1944 г. Мамочка! Неужели ты до сих пор не получаешь от меня писем? Твое письмо командиру части лежит в куче, довольно объемной таких же писем от родственников военнослужащих нашей дивизии, живых, здоровых, не забывающих мамочек и папочек. Из-за стратегического положения части в течение нескольких месяцев мы не получали писем а наши письма не отправляли. Теперь мы получили сразу очень много писем – за все время: не знаю, идут ли наши. В ближайшее время с началом движения нашей дивизии переписка очевидно может вновь прекратиться. Не беспокойся, родненькая, в качестве вещественного доказательства того, что я жива и очень здорова вкладываю свою фотокарточку, она тебя наверное обрадует. Папе шлю отдельно письмо и фотографию. До сих пор не получила ответа на письма в ГУЛАГ, в Прокуратуру и Калинину. Чем увенчались ваши хлопоты? Лизаньке я выслала справки о ранении, награде и сроке службы. От папы я получаю письма, очень хорошие, бодрые. Какой он молодчина, наш папа, несмотря на болезнь! Из твоих взволнованных писем ничего не узнаешь о тебе и о Галочке, которая все еще «пишет отдельно». Все пишет и пишет «отдельно»... Как здоровье? Я говорю о руке и язве на ноге – зажила ли она? Ты больше не худеешь, моя изящная, красивая Сонюрочка? После войны ты будешь носить мои военные платья. Они очень красивы и аккуратны. Напиши, поедет ли Галочка в Москву? Я за нее немного беспокоюсь. Сможет ли она так много и упорно работать над собой, своим лицом, голосом, дикцией, как того требует киноискусство. Целую обеих, Ляля.

| |

|

14. 07. 1944 г. Мамочка! Галунок! Родная моя, я сейчас получаю после долгого перерыва кучу писем от тебя – по 2 в день! Писала тебе однажды о том, что как только получила твою открыточку, стала вновь приходить почта. Заявления о папе в ГУЛАГ, Прокурору и М. И. Калинину я отправила и вложила справки о моей военной службе, ранении и награде. Лизе послала те же справки. Как тебе удалась поездка в Москву? Что пишет папа? Я получила от него 3 письма, очень старые. Где Галочка будет жить в Москве ? У Лизочки? Я не представляю себе ее такой взрослой и самостоятельной, чтобы одной ехать в Москву – так далеко! Пусть лучше поедет с кем-либо попутно. Ее выбор для дальнейшей учебы кажется мне правильным. Может быть я пристрастна, но мне ее лицо кажется талантливым. Боюсь только, что она немного ленива, не любит много работать над собой. Так ли это теперь? В ее отъезде лишь одно большое «но» – это твое одиночество в г. Троицке, моя хорошая. О себе пока не пишу. Настроение неважное, а живу хорошо. Абсолютно здорова. Думаю, чем еще отсюда я могла бы помочь вам и папе. Мне очень досадно мое бессилие в этом отношении… Целую крепко ваша Ляля.

| |

|

14. 07. 1944 г. Мамочка! Галунок! Должна вам подтвердить очень печальную новость: получила на свои три заявления в Москву. относительно папы три отказа. Теперь остается лишь ждать ответа с Востока. Надеяться? А ведь уже 1944 г.! От папы 2 письма, ответила ему и выслала карточку такую же, как и тебе. Получила ли? Я здорова, работаю сейчас на батарее; поскольку стоим в обороне, работа исключительно санитарная, борьба с ф. 20. Тишина и спокойствие; на фоне победных военных событий в Белоруссии и Прибалтике наше стабильное положение в обороне кажется досадным. Родненькая! У меня к тебе большая, пребольшая просьба, с которой мне просто стыдно к тебе обратиться. Я в большом долгу, задолжала не на пустяки и капризы, а потому, что была просто вынуждена. Если есть возможность, вышли мне, мамочка, сколько сможешь, и прости меня. Мой долг равен 1000 р. Прости, родная. Целую вас обеих. Ляля.

| |

|

18. 07. 1944 г. Мама! Мой чуткий друг!* Получила твое письмо: оно сказало мне, насколько мы стали ближе на расстоянии тысяч километров и разлуки около трех лет. Тебе две лаконичных фразы рассказали все. Это потому лишь, что ты моя мама и мой большой друг, милая моя, родная! После этого я выслала тебе подробное письмо. Теперь мне еще хочется вернуться письменно к тому, что еще жжет меня огнем и первой в моей жизни человеческой обидой*. Ты пишешь, что можно верить человеку лишь в том случае, если он не стыдится своего чувства, а гордится им. Я тоже, так думала, но чувствовала это лишь смутно. Так понимаешь ли, этот человек долго, очень долго, со второго месяца моего пребывания в дивизии, с первого дня нашего знакомства, вначале ухаживал за мной, затем долго держался по-хорошему, чисто, преданно, дружески со мной. Мне было дорого казавшееся, или может быть действительно «невоенное» бескорыстно-товарищеское отношение. Потом, когда по возвращении из госпиталя мы стали ближе друг к другу, он не скрывал и именно гордился нашими отношениями, почти афишировал их, просил быть хозяйкой в его доме, представлял друзьям шутливо и всерьез: «Моя госпожа. Учтите, не Лидочка, не кто-нибудь, – Лена!» Речь шла о его прежних мимолетных связях, я о них знала, журила за прошлое, но не могла ни в чем упрекнуть в настоящем. Мама он много раз просил меня, чтобы я чувствовала себя как «дома» в его «доме», радовался когда я оставляла, у него свои вещички, переносил работу на дом; звал на все вечера, очень почтительно внимательно ухаживал. Мама, я не знаю, и теперь я во всем сомневаюсь, было ли то мое ослепление и самообман, или затем резкая перемена моих или его чувств? Наверное последнее. Я уже полностью доверилась человеку, готовая связать с ним всю жизнь, опасаясь, что я еще девчонка – по характеру для него, стараясь все сделать так, как хотелось бы ему. Жизнь была полна радостей. Потом радости потускнели. В мае месяце каждая встреча стала пыткой, испытанием терпения, разочарованием, очень горьким. Я приходила, торопясь, с цветами или новыми погонами, с каким-нибудь маленьким знаком внимания и встречала спокойный, спокойный «благосклонный» прием. Когда я, отпросившись на сутки здесь, у него, сидя, едва ли не на крае стула, вдруг лепетала, что, к сожалению, лишь на 5 минут, может быть вырвусь еще вечерком или завтра. Говорила так для проверки, мечтая услышать: «Останься!» Услышать, что ему едва ли дождаться вечера. И слышала в ответ спокойное, будто мы друг другу смерть, как надоели: «Ну что ж, Ленушка, приходи вечерком». – «Не знаю, вряд ли...». И равнодушное, из-за газеты: «Тогда послезавтра, девочка. Завтра у меня пропасть работы!» Мама, смешно это или по-детски, не знаю, я уходила от него, кусая губы, сдерживая слезы. И не приходила 2-3 дня. И он не приходил, а прислал на 3-й день ординарца. Встречи затем были скучными. Я отмалчивалась, сидела грустная. Он не замечал этого. Спрашивала себя, зачем мы бываем вместе, что нас связывает? Вечера на людях раньше всегда сближали. За мной ухаживали большие чины, его начальство. Это было ему приятно и слегка беспокоило. Гордился моим поведением в отношении всех ухаживающих. Его поздравляли с прочной связью. Командир полка ждал от нас рапорта. Писала ли я тебе, что он женат, что ему 32 года. Я-то уже чувствовала, что мы скоро расстанемся, чувствовала, еще ничего не говоря ему, не упрекая. Было очень тяжело так жить. Но гораздо тяжелее, невыносимо, стало позже, когда я почувствовала нездоровье. Вот тогда-то я и убедилась, что этот человек мне чужой, совершенно чужой, понимаешь? Ни заботы, ни тревоги за меня. Я стала нервничать, плакала, почти растерялась. Он мне советовал раньше срока ехать домой, уверял, что всегда будет помогать, что рад, что хочет сына. Разве ребенку нужна материальная помощь? Ему нужен отец. Тогда мне было сказано: «Не ты первая, не ты последняя». Это было слишком. Как у всех?! Так просто! Так гадко! Ссоры и ссоры… Мама, я очень соскучилась по тебе, папе, Галочке. Но я ни за что не хотела возвращаться с фронта с таким «сюрпризом» военного времени. Я мучительно думала, как ты меня встретишь. Спасибо, моя хорошая, за ответ на незаданный вопрос. Спасибо, если можно благодарить за это. Нас испытания и годы сблизили, мамочка. Это испытание было гораздо тяжелее для меня, чем ранение в октябре 43 г. Оно могло искалечить всю мою жизнь, а я уже не дорожила жизнью и здоровьем. Заняла денег, взяла с собой вещи поценнее, достала справки, командировочную, и отправилась в путешествие по городам и селам в поисках доброго дяди или тети-врача. Это было хождение по мукам. В течение двух недель я была в трех городах, многих селах, уехала за 95 км. Все румынские врачи поразбежались, молдаван – врачей сроду не было, а военные отказывали. Оглохнув от хины (надеясь на тысячу домашних средств, что применяли девчата в медсанбатах), я искала и искала, тратила деньги… Тяжелое физическое состояние сочеталось с ужасным моральным состоянием, почти отчаянием.. Все-таки я решилась на все, решилась не возвращаться, не добившись толку, хотя бы мне пришлось ехать в Харьков, где подругой был дан мне адрес. Потом все же нашла гражданского врача. Вещи и деньги для гражданских значат больше, чем для военных. Кажется, он просто пожалел меня. До сих пор считаю, что не расплатилась с ним, хотя отдала все, что имела. «Комиссия» дала разрешение и госпиталь мне помог. Тогда вернулась в свою часть, счастливая и свободная от хлопот и любви. Не совсем еще свободная. Накупила на остаток денег ягод на варенье медсестричкам, табаку и туалетного мыла (все равно в долгу). Готова была все забыть. Но вот приезжаю и узнаю, что он ни разу (!), ни разу за две недели не зашел медсанчасть узнать обо мне. Тем лучше. Кончать – так сразу! Узнав о приезде, зашел, соблаговолил посетить. Холодная встреча. Чужой... Чужой... Боже мой! Как я счастлива, что нас больше ничто не связывает! Я поспешила отдать ему долг, заняв по 100-20 р. у всех, кто имел и помог. Я не хотела его помощи. Он не хотел взять деньги,, возмущался. Я переслала почтой – Пусть не считает, что расплатился этими бумажками, за все, что я перенесла. Верно? Теперь бы мы могли еще встречаться. Он приглашал нас всех и меня отдельно – к себе. Но нет, – не могу. Не в силах просто. Все здесь все знают. Я боялась осуждения. А встретилась с поддержкой и помощью в трудный момент. Ко мне как будто бы не переменили отношения. А оно мне очень дорого. Есть у меня еще друзья. Они не оставляют в трудное время. Сейчас многие командиры уехали учиться. Я скоро стану ветераном дивизии. Работаю, учусь на наводчика, довольна, удовлетворена работой на батарее более чем в медсанчасти полка. Живу очень дружно со всеми ребятами на батарее. Начальство не вижу, следовательно, не слышу о «нем», и стала спокойна. Здоровье отличное. Выгляжу как на карточке. Получила – ли? Пишу тебе не реже раза в неделю, не тревожься обо мне, мамочка. Я уже писала, что получила из М. отказы на заявления о папе. Теперь жду ответа с места заключения папы из Красноярска. И уже не надеюсь... Что значат в конце концов – эти справки? Они имеют значение лишь для тебя, родных и знакомых. Но не для наших дел. Что еще можно предпринять? В Москву приехать не смогу никак. Вот каковы дела. Как странно слышать: Галя поедет сопровождать раненого. Так она самостоятельна? В моих глазах она остается все еще девочкой-подростком. Худенькая, с живыми глазами и перепачканным в саже носом. И вдруг – в шинели? Едет в Москву?! Я ей пишу отдельно. Лизе тоже. Папе часто пишу. Кроме вас переписываюсь с Борисом. Получаю его длинные сердечные письма через день, два, три и с извинением, если через четыре. Он спрашивает твой адрес, мама. Передает привет. Интересуется всеми событиями в нашей семье. Напиши ему, он будет очень рад, он заслужил это: Полев. почта 16058 «Т» Борису Каневскому. Знаешь ли, я недавно решилась написать ему так же обо всем. Ведь он интересуется моей жизнью. Он честен со мной и было бы нехорошо что-то скрыть от него. Не знаю, что он ответит. Правильно ли я сделала? Жду, как никогда еще, ответа от мамы-друга. Твоя Лялюшка любит тебя!

| |

|

18. 07. 1944 г. Галочка! Получила твое письмецо, возвращаясь с НП (наблюдательного пункта). И т.к. знаю, что тебя интересует жизнь фронта, и моя жизнь, то решила написать тебе об одном дне проведенном на НП. Вернее не дне, а ночи. Меня вызвали туда к больному разведчику нашей батареи. И я попала в земляной город. Представь себе линию траншей длинною в 7 км, глубиной в человеческий рост, шириной достаточной, чтобы двое бойцов разошлись. Эта линия начинается у предгорья, идет до вершины бугра, где сосредоточены НП наше, других батарей, и пехоты, Катюши, – центр города – и спускается по другую сторону бугра ближе к противнику, вплоть до передних ячеек немецкой пехоты, такие траншеи можно вырыть лишь при длительной обороне. Пехотинцы с передовой, шествуют весь день туда и обратно и зовут траншею дорогой «с фронта в тыл». Блиндажи основательно перекрыты. Их масса – тысячи. В центре города траншея – улица разветвляется множеством переулков. Здесь немудрено заблудиться. Так случилось и со мной. Я пошла поужинать, и вернувшись, минут 40 блуждала по пехотинским блиндажам, пока не встретила «своих». «Зачем забрели сюда?» – «Заблудилась я в вашем городе!» – «А по какой же улице вы сюда вышли!» – полушутливо спросил разведчик. – «Не знаю, у вас ведь нет надписей» – «Э, на то есть у нас старожилы... Вы верно шли по ул. Горького и переулком Маяковского свернули на Ленинскую, вот и забрели в тупик Льва Толстого. А надо бы свернуть вам Лермонтовским переездом на Красноармейскую улицу, пройти 7 блиндажей и выйти Красными Воротами к главной квартире штаба верховного командования на улице Победы». Боец вывел меня к штабу верховного командования – так звали ребята землянку командира батареи. Я поднялась на бруствер и изумилась. Во ржи повсюду торчали стереорубки, головы с биноклями, темнели перекрытия блиндажей. Бугор был крышей города. И город жил оживленной, бесшумной, но боевой жизнью. По телефону доносились краткие распоряжения и доклады. Разведчики заносили в тетрадки о наблюдаемом за 3 км. враге. Ночью, в предрассветный час началась артподготовка. Задали немцам жару!!! Наши батареи молчали, хотя все были на местах и настороже. Немцы, как всегда, при сильных артиллерийских подготовках, молчали, а после открыли растерянную беспорядочную стрельбу из пулеметов и пальбу из орудий. Слышались отдельные разрывы, два в районе нашего города по брустверу, затенькали, как разозленные мухи зажужжали пули очередей пулеметов. Головы уже нельзя было высунуть за бруствер. Но в хороших блиндажах страшно только прямое попадание снарядов. Просвистали осколки и вскоре все смолкло. По сравнению с орудийным гулом с нашей стороны, с вражеской стороны все это выглядело очень бледно. Но это было время, когда во всю кипела работа на Н.П. Разведчики по вспышкам и звуку засекали новые цели и проверяли установки старых. По проводам туда и сюда летели слова закодированных команд. Командиры волновались. Хотелось, чтобы и наша батарея участвовала в артподготовке. Но как это было звучно и мощно! Воздух дрожал от выстрелов. Это значит, что там, у врага, он рвался от разрывов. Глухо бухали гаубицы, звонко вторили им пушки, рокотали дальнобойные орудия раскатами канонад, в эту музыку войны аккомпанементом врывались звуки пулеметных очередей, нежно и предательски свистели автоматы, а в воздухе вспыхивали ярче всех московских салютов ракеты: белые, красные, желтые и весь горизонт горел нитями трассирующих пуль. Это было красиво, великолепно, мощно! Артподготовка началась одновременным залпом и залпом внезапно в назначенную минуту кончилась. Немцы казалось, хотели лишь доказать, что они еще живы, так робко они отвечали. Прошел час – полтора, и все смолкло. Наступила полнейшая тишина, и на рассвете земляной городок выглядел мирным ржаным золотистым полем. Командиры пошли досыпать «положенное солдату до подъема». Разведчики замерли у стереотруб. Дремали уставшие телефонисты. И каждые 15 минут доносилось привычное бормотание связиста: «Лафет! Лафет! Я радуга. Проверочка». А там впереди, пехота, возможно, шла в наступление и занимала с боя первые траншеи врага. Я задремала и во сне мне слышалось: «Ура!» и сводка Сов. Информбюро говорила об успехах на нашем фронте. Когда же мы снимемся с обороны? Целую мою девочку, сестреночку. Шлю фронтовой привет! Ляля.

| |

|

б/даты, сентябрь 1944 г. Лизанька, здравствуй родная! У меня такое ликующее настроение, мне очень хочется поделиться с тобой моей радостью. Я все-таки наконец добилась своего, я теперь на должном месте, на «своем месте» – в пехоте, понимаешь ли? Пока при Полковом Мед. Пункте (ПМП), а как немного подучусь, буду работать в роте: т.е. непосредственно на передовой, выносить раненых с поля боя!. После инфец. госпиталя, откуда мне удалось наконец уйти едва ли не со скандалом, после нескольких рапортов и поездок в полит. отдел Армии, я попала, благодаря настойчивым моим просьбам в пехоту, в арт. дивизию, где проработала уже месяц и 2 дня, а воевали 3 дня; – я уже чуть-чуть «обстреляна», ибо артиллерия всегда стоит за пехотой. Оттуда, благодаря счастливому случаю, и собственным усилиям я сейчас попала в мою теперешнюю пехотную див., где нахожусь второй день. Условия здесь совершенно иные: все переходы совершаем пешком, работы очень много. Мы воюем, вернее, наша дивизия участвует в боях второй день, а наш полк вступит в бой сегодня или завтра. Пользуюсь последними свободными часами, чтобы написать письма и сообщить вам всем свой новый адрес. Скажи, Лизанька, почему, собственно говоря, мы с тобой не переписываемся? Я спрашиваю о тебе очень часто у мамы, мне кажется, что и ты, верно, интересуешься мною. Мы же можем поддерживать связь непосредственно. Из Москвы я получила обратно свое письмо, отправленное тебе, когда мне мама сообщила, что ты будто бы выезжаешь. Напиши мне, Лизочка, как вы живете, как здоровье твое и Гр. Романовича. Как наши квартирные и вещевые дела? Какое у тебя настроение? А оно должно быть сейчас у всех нас очень хорошим, ибо мы успешно наступаем и когда? – летом, понимаешь ли! Что ты сейчас делаешь, каковы планы – все напиши, потому что все это меня интересует. Пусть это письмо послужит весенней ласточкой нашей переписки. Пусть нам всем отныне удастся все, чего мы добиваемся. Целую Ляля.

| |

|

12. 08. 1944 г. Лизанька, продолжаю о ранении. На 15-ый день я встала на ноги. Как я ходила, ты бы видала! Неловко, медленно, неестественно, прямо – не могла, поясница еще не давала мне сгибаться. Но вот прошло еще 45 дней и на сегодня я хожу почти нормально, но понемножечку – 2-3 км – не более, а в день не больше пяти. Плохо, что раны обширные, а то бы я уже была бы в своей части. В моей любимой дивизии, где я нашла себе место, работу, хороших друзей! Ты бы знала, как меня после ранения отправляли в медсанбат! Я тогда расплакалась, но не от боли, а оттого, что все были такие заботливые, хорошие. Выносили меня вечером под обстрелом разведчики, и когда пули стали ложиться рядом с нами, положили меня и сами прикрыли меня своими телами. Ты понимаешь?! Так только на войне бывает! Какие здесь люди! Я не раз перевязывала разведчиков на поле боя, и вот теперь они переживали мое ранение, как несчастье близкого друга и товарища. Ах, Лизанька! Я потом тут в госпитале встретила раненых из моей дивизии – и жаль их и приятно было вновь видеть своих. Но скоро я опять попаду в свою часть! Я полюбила свою работу, хотя H.П. див. – это еще не передовая, конечно, и работа была там у меня довольно редко. Ну об этом, конечно, жалеть не приходится. А вот теперь, как вернусь, наверное, буду в полку работать, в роте. Ну я тогда напишу. Теперь, Лизанька, скажу, почему я еще не написала тебе о ранении сразу. Я не хотела огорчать и пугать мамочку – и так у нее мало радостей! Так вот, я ей еще ничего не писала о ранении, и не буду писать, пока совсем не поправлюсь и не попаду в свою часть. Ну а тогда она хоть и узнает о ранении, будет знать, что ей не надо волноваться – ведь я уже буду совсем здорова. Я пишу ей, якобы, из части (с указанием прежнего № ПП). Лизанька, милая, ни слова, ни ей, ни папе, никому, чтобы и Лёлечка не выдала меня. Не надо огорчать мамочку лишний раз, верно? Целую тебя крепко, Ляля. Очень жду ответа. Но ни слова маме о моем ранении ни слова, Лизочка!

| |

|

12. 08. 1944 г. Родная! Ты должна еще получить большое «то» письмо с длинной историей моей жизни март-апрель-май этого года, горести и радости тех дней. Затем, ты должна получить мою фотокарточку с медалью, затем две-три открытки и еще письмо. Дошли ли? Ответь мне. Мы по-прежнему в обороне. Но оборона не отдых, сроки ее неизвестны, а то бы я давно могла съездить домой и вернуться, да кто же знает, сколько мы будем стоять. Просила отпуска. Разрешают не далее Харькова. Но что мне Харьков? А ты бы могла приехать? Молдавская ССР, г. Бельцы. От них до нашей части день ходьбы, два часы езды. Так или иначе, в этом году мы увидимся! Скоро! Скоро! Мы ведь накануне конца войны, накануне встречи, накануне счастья! Целую родную. Ляля

| |

|

02. 09. 1944 г. Мамочка! Получаешь ли письма от отца? Я не получала 3 месяца. А на днях пришла открытка, приятельница-фельдшер читала ее и говорит мне, что это от отца, но не помнит даты; а до меня эта открытка не дошла, почтальон не помнит кому он отдал ее. Все-таки это меня немного успокоило. Мы в наступлении! Наконец-то. Наконец-то ринулся вперед и II Украинский фронт и, соединившись с III-им Украинским, закончил окружение группировки в Молдавии. Говорят о 13 дивизиях. Это – пока непроверенный слух. Но, судя по длинным вереницам пленных и трофеям, это окружение будет побольше Корсунского «мешка». А там было ни много, ни мало, 10 дивизий. В окружении много пленных офицеров. Наша дивизия захватила в плен 2-х генералов, один из них скончался от ран. Да, теперь уже пленные нем. генералы не редкость. Пленных брали все. Даже я с двумя разведчиками взяла в плен 4-х немцев. Некоторые немцы сдаются группами и по одиночке, но большинство отчаянно дерутся и по одному не сдаются, а предпочитают сдаться в плен группами. Нередки случаи, что один, два, три фрица дают очередь по нашей колонне или группке бойцов, человек в 20-30, попадают и в батарею, и в небольшие подразделения. Фронт прошел км на 15 вперед, но немцы выловлены не все, и, действуя партизанскими методами, они громят наши тылы и обозы. Румыны – те сдаются и их отпускают без конвоиров с записной маршруткой. Так и идут они группами – с вещами, в сапогах (немцев мы раздеваем) с запиской, где указано направление, радостные: «Уп ты душ?» – спрашиваем – «Ля каз, ля каз» (Куда идешь? – «Домой, домой»). А по дорогам едут колонны румын на немецких машинах, которые идут теперь воевать вместе с нами против немцев. Любопытная война. Разумеется, масса трофеев. Наше командование сегодня порастрясло все наши вещевые мешки и заставило выбросить все трофеи за исключением плащ-палаток и сапог, пострадала и я. Ничего. Чем меньше вещей, тем легче идти. Жаль только, что просьбу твою я пока еще не могу выполнить. Получила от тебя 1000 р. Спасибо, родненькая. Я полностью расплатилась с долгом и чувствую себя гораздо спокойнее. Выслала тебе свое фото с медалью уже давно. Получила-ли? Где Галочка? Вернулась? Целую крепко обеих, Ляля.

| |

|

02. 10. 1944 г. Мамочка! Мы совершили недельное путешествие по железной дороге. Встали. Все получают пачками письма. Мне нет ни одного и я в большой тревоге. Тем более, что перед отъездом от тебя и отца давно не было ни строчки. Тем более, что сегодня – 2.10, а завтра 3-е и в этот несчастный для меня день рождения я, суеверная, жду всего наихудшего. Галя тоже из Москвы мне ни полстрочки не написала. Она меня совсем забыла… Дождь… Сырость, слякоть. Тоскливо. Сегодня мне тоскливо до жути. Тревожно за вас. Ничто не угрожает мне здесь в глубоком тылу за 200 км. от линии фронта, где мы расположились на небольшую формировку. И потому я жду беды с востока, из дома. И лучше бы я была вторично тяжело ранена, чем что-нибудь случилось бы с вами, с папой, с тобой. Мама! Взываю к тебе. Пиши, родная, пиши скорее, что папа жив, здоров и ты то же. Пиши скорее, чтоб все мои тревоги рассеялись. Пиши, много, письма плохо идут… Последние месяца два мне пришлось немало пережить на батарее, где я встретила слишком «настойчивого друга», ставшего вскоре моим врагом. Это было всесильное начальство. Парт. организация ограничилась простым сочувствием. С большим трудом я добилась перевода из этого подразделения и работаю теперь в разведроте дивизии. Сбылась моя давнишняя мечта. Девушкам легко на фронте, если они сговорчивы и очень тяжело в противном случае. Опыт жизни стоит мне очень дорого! А ты так далеко, к тебе не спрячешься под крылышко. Мамы действительно – лучшая организация. Как ты далеко, моя лучшая организация, как ты далеко!... Целую крепко, родненькая. Твоя Ляля. P. S. Тысяча твоя пришла ко мне в то время, как прекратили выдачу денег и т.к. мы были за границей: ее отослали тебе обратно. Получила ли? Если нет, затребуй. Я расплатилась с долгом, т.к прошло уже с тех пор 4 месяца. Деньги теперь были бы нужны только в том случае, если ты хочешь, чтобы я купила материю, или туфли по дешевке, за границей, где мы скоро будем. Так недавно это было все возможно в Румынии, но тогда я решила сначала отдать свой долг. Целую вас. Ляля.

| |

|

02. 10. 1944 г. Мамочка! Мама! Ну почему ты не пишешь?! Случилось что-нибудь? Родненькая, не скрывай ничего от меня; я здесь, не имея известий, с ума схожу, чего только не придумаешь… очень боюсь за папу… страшно сказать, как давно нет писем от него… Я почти уверена: случилось несчастье! Я ничем иным не могу объяснить его и твоего молчания. Так напиши, мама, напиши все, ничего не скрывая. Октябрь – месяц, моего появления на свет божий – несчастный для меня, и для всех нас, месяц. Мама! Ты ничего не должна скрывать от меня, не жалей меня, милая, напиши все, прошу тебя, хорошая моя, тебе будет легче. Родненькая! Нет, я не верю. Неужели несчастье?! Нет. Мама! Пиши! Нет? Пиши!!! У меня все из рук валится, как подумаю про вас, родных. День рождения не стала справлять, хотя была возможность, так томит меня дурное предчувствие. Тяжело, очень тяжело, мама, жить на фронте не имея писем из дома, скорей бы уже начать воевать. В бою нет возможности ни вспоминать, ни думать. От Бориса тоже давно нет писем. Я написала ему, как и тебе, все о себе. Если это его и вас всех оттолкнуло от меня?.. Что же? Не пишете. Но нет (этого просто не может быть!) Разве ты не сможешь понять? У меня бы хватило сил жить здесь без писем, если бы я знала, что у вас все в порядке. Пиши. Я кончаю. Мне больше нечего написать, потому что я ничего не имею от тебя. Мама! Пиши! Целую крепко, нежно, горячо, мою хорошую, Твоя Ляля.

| |

|

21. 12. 1944 г. <От мамы>Лялюшка, родная! Опять у нас с тобой никак не наладится переписка. С тех пор как мы с тобой расстались в Москве, я ничего о тебе не знаю. 30.11. я уехала из Москвы, обратно в г. Троицк, так и не дождавшись ответа на свое заявление о папе. Теперь уже и не жду положительного решения – слишком все затянулось… работаю здесь в Троицкой горбольнице (работы для меня очень мало) и в санатории для тбк. больных т.е. совсем не по специальности. Материальные условия стали значительно хуже. Массу времени поглощает домашнее хозяйство – поэтому и настроение, сама понимаешь, какое. С большим нетерпением жду от тебя письма. Целую тебя крепко. Мама.

| |

Последнее письмо Е. И. Дейчман с фронта

|

Вариант обложки